约克城级航空母舰

Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP

Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP | 約克鎮級 Yorktown Class | |

|---|---|

首艦約克鎮號。 | |

| 概觀 | |

| 擁有國 | 美國 |

| 前型 | 遊騎兵級、列克星敦级 |

| 次型 | 艾塞克斯級、胡蜂级 |

| 數量 | 3艘 |

| 現況 | 退役 |

| 技术数据 | |

| 標準排水量 | 19,900噸 |

| 滿載排水量 | 25,600噸 |

| 全長 | 整體:809呎6吋 水線:770呎 |

| 全寬 | 整體:109呎6.25吋 水線:83呎2.5吋 |

| 鍋爐 | 9座鍋爐 4座1,000千瓦蒸汽輪機 2座200千瓦柴油輪機 4軸 |

| 功率 | 120,000軸馬力 試航:120,517軸馬力 |

| 最高速度 | 32.5節 試航:33.65節 |

| 續航距離 | 12,000海浬/15節 |

| 乘員 | 227名軍官 1,990名水兵 |

| 裝甲 | 防護甲板:60磅 裝甲帶:2.5-4吋 防水壁:4吋 指揮塔:2-4吋 舵機:4吋 |

| 艦載機 | 1934年設計:97架飛機 |

| 其它 | 模版參考來源:[1] |

約克鎮級航空母艦(英语:Yorktown Class aircraft carrier)是美國在戰間期設計的航空母艦,前後一共建造3艘,是繼列星頓級與遊騎兵級航空母艦後,美國設計的第三款艦隊航空母艦。

約克鎮級的設計受到華盛頓海軍條約及倫敦海軍條約的噸位限制,然而相比起上一代的遊騎兵級,約克鎮級更適用於美國海軍的戰略及戰術運用,既可搭載大量飛機,同時享有優越的速度與續航距離,只是水下防禦有所不足。首兩艦約克鎮號及企業號在第二次世界大戰爆發前服役,而三號艦大黃蜂號則在裁軍條約失效後趕工建造,趕及在太平洋戰爭爆發前服役。在艾塞克斯級於1943年底服役前,約克鎮級一直是美國海軍於太平洋的中堅部隊,其中約克鎮號及大黃蜂號均在此段時間戰損沉沒,而企業號則參與了太平洋戰爭大部分的戰鬥,在戰後封存多年,最終拆解。

目录

1 設計背景

2 建造與初期配置

3 建造後的加建與改動

3.1 雷達及電子系統

3.2 艦載機與飛行設施

3.3 防空炮與火控系統

3.4 其他

4 服役簡史

5 相關條目

6 註釋

7 參考資料

設計背景

約克鎮級的設計受1922年簽訂的華盛頓海軍條約直接限制。按照條約,美國海軍可建造排水總量135,000噸的航空母艦,但每艘新造航空母艦的排水量不得超過27,000噸,而兩艘獲准由戰列巡洋艦改建的航母則不得超過33,000噸。列星頓號與薩拉托加號兩艦即由戰列巡洋艦改造,在官方上佔去66,000噸;實驗性航母蘭利號則不計算入噸位總量之內。換言之,海軍在字面上只有69,000噸可用作建造航母。

1922年到1929年間,海軍建造及維修署(Bureau of Construction and Repair)、海軍航空署(Bureau of Aeronautics)及海軍事務委員會(General Board)均在鑽研新式航空母艦設計,而新設計最大的爭論,正是如何「有效地」運用餘下的噸位。爭論的焦點在於航母數量與大小:倘若海軍採用小型化方案(13,800噸),則海軍可新增5艘航空母艦;倘若海軍採用較大型方案,則建造數量較少(17,250噸/4艘,23,000噸/3艘)。[2]

數量與大小的爭論背後,牽涉到航母各方面的運用疑難。首先是航速方面:海軍內部一致同意航母應有高速航行能力。由於當時沒有艦載雷達技術,航母很容易遭敵軍艦艇發現,必須可以高速逃脫。然而航母的航速愈高,引擎的空間便愈大,自然佔用更多噸位。第二是防禦能力:大型航母如列星頓級,可裝設抵禦巡洋艦火炮的裝甲,甚至設有重巡洋艦級別的8吋火炮反擊,至於小型航母則無可避免較弱。然而,海軍同時要考慮飛行設施問題。倘若小型航母犧牲防禦,而換取更多機庫空間,則兩艘小型航母的載機量隨時比一艘大型航母為多,可更有效運用條約噸位。[3]

大型設計雖在航海及執勤性能上,都遠勝小型設計,但整體可建造數量卻相對較少,且在戰後緊縮軍費的情況下難以建造。另外,大型設計使海軍航空力量集中在少數軍艦,使艦隊在單次攻擊損失全部航空力量的風險劇增。更何況美軍仍未有實際的航母執勤經驗,大部分的設計均欠缺充足現實基礎。比如海軍內部主張不建造艦島,以擴闊飛行甲板;大部分將官都相信航母只會跟從戰列艦的大艦隊作戰,擔任輔助角色,無須最佳性能;至於相信航母有獨立作戰能力的戰鬥艦隊航空指揮官約瑟·李維,以及航空署署長威廉·莫斐德(William A. Moffett),則聚焦於增加艦隊整體的艦載機攜帶數量。小型化設計正好滿足各方所需。[4]

在日內瓦海軍裁減會議與建造巡洋艦的爭議聲下,一艘小型設計航母收入1929年度的海軍撥款法案,聯同巡洋艦撥款,獲得美國國會兩院通過,最終成為遊騎兵號(13,800噸)。然而就在法案辯論之時,美國海軍舉辦了第9號艦隊解難演習。在李維的領導下,薩拉托加號在演習中充分展現了大型航母的獨立戰鬥力、機動性及強大打擊力。而1930年至1933年的演習,兩艘列星頓級大型航母也延續了上述的優點。是故,當遊騎兵號在1933年下水時,海軍的航空戰術與經驗已有長足發展,其過苛的濃縮設計弱點便顯露無遺。[5]

1930年,海軍事務委員會提出修正討論,建議將來建造多一艘小型航母,以及兩艘增大噸位的中型航母。小型航母可用作跟從戰列艦作戰,而中型航母則可獨立成為打擊力量,既滿足海軍的戰術需要,又盡用餘下噸位。中型設計最終構成後來兩艘約克鎮級,以及小型化設計的胡蜂號航空母艦。[6]

有關中型設計的爭論與遊騎兵號時相若,分別在航速、防禦及艦載機三方面。在航速方面,除了代表航空署的凱利·屠納(Richmond K. Turner)中校接受較低航速,以換取其他設施空間,其他部門大體同意將航速由29節提升至32.5節。在防禦方面,焦點集中在減少飛行甲板遭空襲癱瘓的機會及整體防禦裝甲。針對首項問題,航空署曾提出建造雙層飛行甲板、設置機庫彈射器以及增加升降台,以提升飛機升降效率,然而這些裝備連同裝甲等等,都不是中型設計噸位所能負擔。裝甲方面,約克鎮級的定位為防禦輕巡洋艦的6吋火炮、空投炸彈及空投魚雷攻擊,但礙於噸位所限而要有所妥協。最後在艦載機方面,當時航空署正制訂新的航空團組合,新艦的航空團應由4支小隊各18架飛機組成,共72架飛機,然後再加上若干替補。不過由於計算方法不同,部內估算新艦的飛機數量可超過90架。事務委員會亦根據列星頓級的服役經驗,認為艦島無損飛行作業,故此決意要在新艦增設艦島,以有效排走鍋爐廢氣。[7]

1932年初,事務委員會終於從多項設計中,選擇了排水20,000噸、長770呎、闊80.3呎、120,000軸馬力,最高航速32.5節、搭載90架艦載機的方案。然而國會以經濟蕭條為因,並未撥款建造新型航母,使設計又再拖延。期間海軍部長曾要求軍部研究裝設8吋火炮的27,000噸方案,但最終流產。[7]

建造與初期配置

小羅斯福在1933年就任美國總統後,海軍造艦計劃終於獲得政治上的支持。首先,小羅斯福動用產業復興法案(National Industrial Recovery Act)的資金,以援助失業造船工人為名,撥款建造兩艘航空母艦及若干驅逐艦。這批資金無須經正常國會程序撥款,而約克鎮號及企業號則按照1932年的藍本,在1934年5月及7月於紐波特紐斯造船廠開始建造。此時海軍仍在飛行甲板長度、防空炮裝備及位置等方面有所爭辯,但到1934年11月已有定論。[7]

1936年兩艘約克鎮級下水,並分別在1937年及1938年服役。其時艦體主要性能如下:[8]

- 艦體:長770呎,闊83呎2.5吋

- 飛行甲板:單層全通甲板,長809呎6吋,最闊109呎6.25吋

- 動力:9座鍋爐連接4座1,000千瓦蒸汽輪機,提供120,000軸馬力,裝有4軸螺旋槳,航速約為32.5節至33節,另附2座200千瓦柴油輪機發電

- 艦載機:1隊戰鬥機隊(F2F戰鬥機及F3F戰鬥機)、1隊俯衝轟炸機隊(BT轟炸機)、1隊魚雷轟炸機隊(TBD轟炸機)及1隊偵察機隊(SBC轟炸機)

- 飛行設施:艦艏飛行甲板2座彈射器,機庫2彈射器,飛行甲板前後均設有攔截索;3座升降台

- 裝甲:艦側裝設2.5-4吋裝甲帶,以抵擋6吋火炮;3層魚雷防水壁,配合裝甲帶防止魚雷攻擊;水平裝甲設於機庫,以阻止炸彈貫穿到下層機房及武器庫;飛行甲板由木板製造,不設裝甲

- 艦炮:艦艏及艦艉各設有4門5吋/38單裝火炮,分別置於左舷及右舷飛行甲板;艦島前方及後方,各設有2門4聯裝1.1吋/75防空炮;艦體各處共有24挺0.5吋白朗寧機槍

- 火控系統:煙囪前後各裝上1座Mk 33電動射控系統,指引艦艏及艦艉的5吋火炮

服役初期,約克鎮級的表現尚屬滿意。新艦的速度與載機量,均與列星頓級相若,而艦體的轉向更為靈活。5吋/38火炮是當時美國最新式的防空-水平兩用艦炮,而其雙聯裝版本亦為日後的艾塞克斯級航空母艦沿用。至於1.1吋防空炮,早在1934年已發現有卡彈及操作問題,而0.5吋白朗寧機槍的口徑過小,無法有效擊毀俯衝飛機。這些防空武器到戰時陸續為新式裝備取代。約克鎮級最致命的弱點仍在水下防禦方面,而此情況更因動力系統的配置而惡化。約克鎮級的9座鍋爐分成3列,全部排在前方,而輪機則在其後方。倘若約克鎮級遭魚雷攻擊,而在水線以下入水,海水只需淹沒鍋爐或輪機,便足以令全艦失去動力。[7]

第二次世界大戰爆發後,美國不再受裁軍條約限制。海軍可趕工建造多一艘航空母艦,以應付戰爭需要。由於時間緊迫,海軍事務委員會只能提出沿用約克鎮級設計,但同時附帶多項改良,特別是將新艦的鍋爐與輪機交錯配置,以減低風險。不過由於改動過多,新艦大黃蜂號最終只能建造新式艦島以及延長艦艏,動力系統的問題未有解決。在中途島海戰及聖克魯斯群島海戰,約克鎮號與大黃蜂號俱因魚雷攻擊而失去動力,無法離開戰場而沉沒。[7]

建造後的加建與改動

雷達及電子系統

約克鎮級在設計之時,雷達技術尚未成熟。1937年海軍研發出首批艦用搜索雷達,並在1940年命名為CXAM,安裝到多艘艦隻。約克鎮號在1940年安裝了CXAM雷達,而企業號則在1941年安裝了CXAM-1型雷達。CXAM的準確度為300碼,解析度400碼,一般可探測到16浬內的戰列艦、12浬內的驅逐艦、70浬內10,000呎高的PBY水上飛機或50浬內同等高度的戰鬥機;而CXAM-1的準確度則提升為200碼。由於CXAM雷達過於笨重,大黃蜂號在1941年服役時,安裝了新式的SC雷達,但搜索距離卻大幅下降,只可探測到10浬內的戰列艦、3浬內的驅逐艦、30浬內的戰鬥機及25浬內的轟炸機。結果海軍不久便拆除坐沉珍珠港的加利福尼亞號戰艦CXAM雷達,安裝到大黃蜂號,將SC雷達留為備用。海軍同時為大黃蜂號新設YE返航裝置,配合兩座雷達,引導艦載機返航降落。[9]

約克鎮號與大黃蜂號均在1942年沉沒,未有裝上更多雷達及電子系統。企業號在1942年下半葉安裝了SG雷達,用作水平搜索,其準確度為200碼,解析度400碼,可偵察15浬內於500呎低空的轟炸機、22浬內的戰列艦及15浬內的驅逐艦。企業號同時安裝了SC-1型雷達,其搜索距離比SC雷達增加一倍,準確度提升至100碼,解析度則為500碼。1943年企業號返國大修時,將CXAM-1雷達替換為新式SK雷達,搜索距離激增至100浬內10,000呎高空的中型轟炸機,準確度為100碼,解析度為900碼。企業號同時加裝了SM雷達,搜索距離為50浬內10,000呎高空的飛機,以及25浬內的戰列艦,準確度為500至200碼,解析度200碼。SM雷達是美軍第一批戰鬥機調配雷達,要到此時美國航母才可有效調配戰鬥機攔截敵軍飛機。連同額外增設的YG返航裝置,以及IFF敵我辨識系統,企業號的雷達及電子設備可與1943年新服役的艾塞克斯級航空母艦相比。[10]

戰爭末期,企業號將SC-1型雷達改為新型SR雷達,準確度為30至100碼,解析度500碼,可探測110浬內10,000呎高空的轟炸機、75浬內同等高度的戰鬥機、以及25浬內500呎低空飛行的轟炸機。企業同時設有作戰指揮系統的雛型,戰時會派出載有遠程雷達的TBM轟炸機,將其數據傳返艦上處理分析。企業號亦在1945年安裝了初期的電子干擾系統,可以干擾敵方無線電信號。[10]

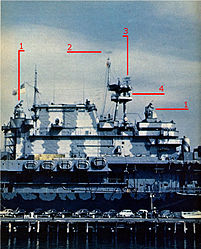

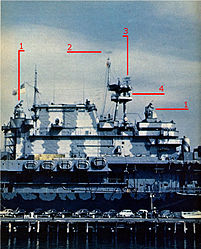

大黃蜂號的艦島近照。1號為Mark 4火控雷達(FD火控雷達),其底座為Mark 37射控裝置。約克鎮號與企業號起初只安裝了Mark 33射控裝置,其體積令輔助雷達難以安裝,後來企業號亦更換為Mark 37。2號為YE返航裝置,向友軍艦載機發出無線電信號,引導返航。3號為SC雷達。起初SC雷達是用作升級CXAM及CXAM-1雷達,但其性能卻強差人意。不久大黃蜂號便換回CXAM雷達。

CXAM雷達是海軍第一代的艦用雷達。從遊騎兵號的艦島上,可看到CXAM雷達的龐大體積。

列星頓號航空母艦 (CV-16)擁有企業號後期的雷達配置,可用作參考。由左至右順序:4號是Mark 4火控雷達及Mark 37射控裝置,10號為SM雷達,13號為SG雷達,21號為SK-1雷達(企業號僅裝有SK雷達),23號則為SC雷達。

艦載機與飛行設施

約克鎮級在服役之初,仍搭載戰前的飛機款式,包括格魯門公司的F2F戰鬥機及F3F戰鬥機、馬丁公司的BM轟炸機(魚雷-俯衝兩用)及諾斯洛普公司的BT轟炸機(俯衝轟炸機)。約克鎮號與企業號在1941年換上F4F戰鬥機,並在1942年換上SBD轟炸機、TBD轟炸機及TBF轟炸機。較晚服役的大黃蜂號在1942年才換上F4F,並在服役之初使用SBC俯衝轟炸機及布列斯特航空公司(Brewster Aeronautical Corporation)的SBN轟炸機。[11]

由於海軍在1942年初尚未有完善的雷達系統,再加上海軍承襲戰前的攻擊優先戰術,約克鎮級初期俱以轟炸機為航空團核心。比如在中途島海戰,約克鎮號、企業號及大黃蜂號分別攜帶了75架、79架及79架飛機,三艦的航空團都是由1支戰鬥機小隊(F4F)、1支魚雷轟炸機小隊(TBD)、1支俯衝轟炸機小隊(SBD)及1支偵察機小隊(SBD)組成。三艦的戰鬥機由21架至25架不等,至於俯衝轟炸機則有37架至38架,魚雷轟炸機13架至15架。瓜島戰役開始後,殘存的企業號及大黃蜂號陸續增加戰鬥機數量,並減少魚雷轟炸機及俯衝轟炸機。1943年晚期,企業號換上F6F戰鬥機,到1944年中,企業號曾混合F6F及F4U戰鬥機,並換上SB2C轟炸機。此時企業號一般會攜帶超過34架戰鬥機、21至30架俯衝轟炸機及14至16架魚雷轟炸機。1945年企業號改裝為夜戰航空母艦,其航空團專門負責晚間及破曉前的戰機戒備。艦載機數量下降至53至61架,並且全由裝設雷達的F6F及TBM組成。[11]

約克鎮級的機庫彈射器在戰前已經發現效率低下,於1942年中途島海戰後拆除。企業號的艦艏降落設施也因鮮有使用,而在後來拆除。其他飛行設施則未有顯著更動。

防空炮與火控系統

約克鎮級的1.1吋防空炮及0.5毫米白朗寧機槍,在建成前有操作問題。1939年海軍武備署(Bureau of Ordinance)已著手處理艦隊防空炮落後問題,並在1940年開始生產波佛斯40毫米高射砲及奧利岡20毫米防空機砲,分別替換1.1吋炮及白朗寧機槍。1941年建成的大黃蜂號,已將24挺白朗寧全數更換為單裝20毫米防空機砲;而約克鎮號在珍珠港事件後於美國東岸更換,然後趕往太平洋;至於企業號則在空襲東京前夕,一次過安裝了32挺單裝20毫米防空機砲,使她的防空火力較同級艦為優。至於波佛斯砲則在聖克魯斯群島戰役前安裝到企業號及其護航艦南達科他號,是企業號得以悻存的其一原因。聖克魯斯戰後,大黃蜂號亦告沉沒,而企業號則忙於戰事而無暇維修。1943年後海軍乘企業號返國大修之機,開始大幅加裝防空炮。到1945年,企業號的防空武器已增為11門4聯裝波佛斯砲、5門雙聯裝波佛斯砲及16挺雙聯裝20毫米防空機砲。[11]

在射控系統方面,約克鎮號與企業號服役之初,均裝有兩座Mark 33。Mark 33是專門為5吋/38炮而設計,相比起上一代手動操作的Mark 19及Mark 28,Mark 33完全以電力運作,以電腦測量距離,可更有效測出飛機的距離及高度。大黃蜂號因較晚服役,故此安裝了較新的Mark 37射控裝置,其體積較Mark 33為大,可容納更大的電腦,以提升效能。更有甚者,Mark 37的電腦及支撐點都在射控裝置下方的甲板,而非裝置內部,使系統有充足空間升級,安裝新式雷達輔助。[12]

Mark 33及Mark 37均可安裝輔助火控雷達。1942年美國預備將第一代防空-水平兩用艦炮的FD火控雷達(Mark 4),安裝到約克鎮號及企業號,然而約克鎮號在中途島海戰沉沒,企業號則在稍後裝上兩座,輔助Mark 33引導5吋炮射擊。大黃蜂號則在試航時已經裝上。FD雷達可偵察12,000碼內5吋炮彈落點,探測到40,000碼內的轟炸機、30,000碼內的戰列艦、20,000碼內的驅逐艦及12,000碼內浮上水面的潛艇,準確度為40碼,解析度400碼。1943年企業號返國大修時,將Mark 33系統升級為Mark 37。當企業號在1945年因自殺飛機受創而返國維修時,則將FD雷達換上新產品Mark12/22火控雷達,但對即將退役的企業號執勤沒有影響。[12]

最後,約克鎮級的防空武器亦有另一套射控裝置。起初,約克鎮級三艦的1.1吋防空炮及白朗寧機槍,都只能以準星及曳光彈瞄準。1941年三艦安裝了Mark 44射控裝置,但實際上裝置只是由光學目測鏡組成,防空武器仍然全由人手瞄準。到1943年,企業號安裝了Mark 51射控裝置,輔以Mark 14瞄準具。後者由兩個陀螺儀組成,配合簡單電腦運算,以計算出合適的射擊角度及距離,分別用於波佛斯炮及20毫米機炮。[12]

企業號的4聯座1.1吋防空炮。1.1吋防空炮上的光學目測鏡,正是Mark 44射控裝置。

1942年,約克鎮號將部分白朗寧機槍換為20毫米機砲。

企業號的單裝5吋/38火炮。

其他

約克鎮號及大黃蜂號均因戰損,而沒有獲得適切的改裝。至於企業號在1943年返國大修時,則按照戰時經驗作出多項改動。首先,企業號在艦體兩側加設6呎魚雷水泡,加強水下防禦之餘,又可提供額外浮力,應付日益增加的艦體噸位。設計時約克鎮級的滿載排水量約為23,000噸左右,但戰時新增的防空炮、雷達及各種飛機武器,使艦體實際排水量節節上升。1942年企業號的滿載排水量超過26,000噸,到1944年已達29,000噸,而1945年更上升至32,000噸。水泡亦可令艦體航行更為穩定。[11]

大修期間,美軍的搶修管理經驗亦有長進。企業號的燃料庫於1943年改為馬鞍狀設計,先設立一大型中央燃料庫,再在其外圍建造小型的儲存庫,以馬鞍狀將之包圍,而馬鞍狀儲存庫外再以同樣方法建造隔壁。此法可減低油庫受攻擊後大量洩漏的危機。企業號的通風系統、救火設施、飛機油站也於同時再作改良。[13]

最後在外觀方面,戰前的約克鎮號及企業號都塗上灰色。為方便演習時識別,約克鎮號仿效薩拉托加號的做法,在煙囪上塗上黑色英文字母Y,而兩艦的飛行甲板則分別寫上YKTN及EN。戰爭爆發後,各艦將所要顯著的標記刪除,並換上迷彩。1942年初,三艦均塗上了第12號迷彩,其大體佈置為:水線至機庫甲板下塗上海軍藍,機庫甲板至艦島之間為海洋灰(Ocean gray),艦島為陰霾灰(Haze gray),飛行甲板為甲板藍(Deck blue)。各艦迷彩的分劃界線並不一致,其中大黃蜂號便採用了改良的12號迷彩,連艦島亦有混合海洋灰及陰霾灰兩種顏色。這種迷彩可有效迷惑水面軍艦的目測,卻對避開飛機偵察無甚幫助。1943年企業號返國維修後,換上了第21號迷彩,全艦均塗上海軍藍(有藍色幽靈之稱的新列星頓號亦採此法)。到1944年企業號再更換為第33號迷彩,艦體側面混合了淺灰(Light gray)及海洋灰。至於艦體平面與甲板,則由甲板藍及海洋灰組成。新迷彩的目標,在於迷惑潛艇及飛機計算艦體航速,而非避過偵察。1945戰爭結束後,企業號換回第21號全身海軍藍迷彩,並將舷號6以白色油漆畫於飛行甲板,參與紐約海軍節的慶祝活動。[14]

採用第12號迷彩的大黃蜂號。在這張少見的彩色相片,可見機庫甲板以下塗上海軍藍,以波浪紋分隔;機庫甲板至艦島之間為海洋灰。至於艦島則混合海洋灰及陰霾灰兩種顏色。

採用第33號迷彩的企業號,攝於1944年。雖然相片為黑白,但仍可看到艦體側面混合了淺灰及海洋灰兩種顏色。

1945年10月,企業號換回第21號迷彩,全艦均塗上海軍藍。

服役簡史

約克鎮級服役於第二次世界大戰前夕,首兩艦約克鎮號及企業號曾參與艦隊解難演習。戰爭爆發後,約克鎮號調往大西洋作中立巡航,企業號留在太平洋艦隊,大黃蜂號則趕工建造。珍珠港事件時企業號僥倖避過一劫,而三艦在1942年初均調到太平洋。太平洋戰爭初期,三艦分別參與了馬紹爾及吉爾伯特群島突襲、珊瑚海海戰及空襲東京。而三艦惟一一次同場作戰,是在同年關鍵性的中途島海戰,當中約克鎮號因戰損沉沒。瓜島戰役開始後,企業號與大黃蜂號活躍於西南太平洋戰區,其中大黃蜂號在聖克魯斯海戰沉沒,使企業號一度成為該區僅有的美軍航母。隨著艾塞克斯級陸續服役,企業號在1943年返國維修,後參與了絕大部分的美軍反攻戰役,使之成為二戰中受勳最多之美國軍艦。戰後企業號長期封存,並因捐贈計劃失敗而出售拆解,引起海軍官兵極大反響。企業號的艦名最終被第一艘核動力航空母艦繼承,並延續至21世紀的一艘福特級航空母艦。

相關條目

- 美國航空母艦列表

- 遊騎兵號航空母艦

- 華盛頓海軍條約

- 倫敦海軍條約

- 威廉·莫斐特

- 約瑟·李維

- 產業復興法案

- 太平洋戰爭

- 艾塞克斯級航空母艦

註釋

^ Friedman 1983,第392页, Sumrall 1990,第141-142页

^ Friedman 1983,第58页

^ Friedman 1983,第58-67页

^ Friedman 1983,第67-77页

^ Friedman 1983,第77页

^ Friedman 1983,第79-80页

^ 7.07.17.27.37.4 Friedman 1983,第79-92页

^ Sumrall 1990,第136-148页

^ Friedman 1981,第145-146页, Sumrall 1990,第145-146页

^ 10.010.1 Friedman 1981,第146, 148, 151页, Sumrall 1990,第145-146页

^ 11.011.111.211.3 Wiper 2000,第63页

^ 12.012.112.2 Friedman 1981,第171页, Sumrall 1990,第143-145页

^ Sumrall 1990,第149-150页

^ Wiper 2000,第18, 33-36, 40, 53页

參考資料

维基共享资源中相关的多媒体资源:约克城级航空母舰 |

.mw-parser-output .refbeginfont-size:90%;margin-bottom:0.5em.mw-parser-output .refbegin-hanging-indents>ullist-style-type:none;margin-left:0.mw-parser-output .refbegin-hanging-indents>ul>li,.mw-parser-output .refbegin-hanging-indents>dl>ddmargin-left:0;padding-left:3.2em;text-indent:-3.2em;list-style:none.mw-parser-output .refbegin-100font-size:100%

Friedman, Norman, Naval Radar, London: Conway Maritime Press, 1981, ISBN 0851772382 (英语)

Friedman, Norman, U.S. Aircraft Carriers: An Illustrated Design History, Annapolis, Maryland: Naval Institute Press, 1983, ISBN 0-87021-739-9 (英语)

Sumrall, Robert F., Gardiner, Robert, 编, The Yorktown Class, Warship (Annapolis, Maryland: Naval Institute Press), 1990, (2): 132–150 (英语)

Wiper, Steve, Naval Radar, Tuscon, Az: Classic Warships Publishing, 2000, ISBN 0-9654829-8-7 (英语)

| ||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||