大日本帝国

Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP

Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP

body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center

大日本帝国 大日本帝国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

1868年-1947年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

国旗 (1870−1947)  皇室徽章 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

格言:五條御誓文(維新時期) 或 “八纮一宇”(1936–1947) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

国歌:《君之代》 (君が代) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

极盛时期领土和军事占领范围(1942年)

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 首都 | 平安京(1868年) 东京府(1868年–1943年) 東京都(1943年–1947年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 常用语言 | 日语(官方) 朝鮮語、臺灣語、琉球语(地方) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 宗教 | 神道教(國家神道) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 政府 | 绝对君主制(1868–1890) 二元制君主立宪制(1890–1940,1945–1947)[1] 军事独裁(1940–1945) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 天皇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

• 1868–1912 | 明治天皇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

• 1912–1926 | 大正天皇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

• 1926–1947 (–1989) | 昭和天皇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 内阁总理大臣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

• 1885–1888 | 伊藤博文(首) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

• 1946–1947 | 吉田茂(末) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 立法机构 | 帝国议会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

• 上议院 | 贵族院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

• 下议院 | 众议院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 历史时期 | 新帝國主義 军国主义 法西斯主義(有爭議) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

• 明治维新 | 1868年1月3日[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

• 明治宪法施行 | 1890年11月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

• 日俄战争 | 1904年2月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

• 中日戰爭爆發 | 1937年7月7日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

• 太平洋战争爆发 | 1941年12月7日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

• 日本投降 | 1945年9月2日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

• 新憲法生效 | 1947年5月3日[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 面积 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1942年 | 675,400 km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 人口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

• 1942年 | 103727610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 货币 | 日圆 朝鲜银行券 臺灣銀行券 日本军用手票(僅二戰占領地) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ISO 3166码 | JP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 今属于 |

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 日本历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

朝日号战舰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

时代

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

其它

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

大日本帝國(日语:大日本帝国〔大日本帝國〕/だいにっぽんていこく、だいにほんていこく dainippon teikoku, dainihon teikoku ?;中文又譯為日本帝國)是日本在1936年至1947年間所使用的國號,在法律使用上最早出現於1889年公佈的《大日本帝國憲法》,在1936年後才成為日本官方文件上的通用國號。現在「大日本帝國」一詞主要是指日本在1868年江户时代結束至1947年新憲法施行之間的歷史時期。統治期間,日本皇室成員均以農曆而並非新曆來計算生日。

日本經過王政復古大號令及戊辰戰爭後,政治權力從德川幕府武家重回天皇手中,開始了明治維新現代化進程。《大日本帝國憲法》於1889年發布,至1890年11月29日召集了第1回帝國議會。由明治時代開始,日本積極向外擴展勢力範圍,國力逐漸壯大,成為當時世界上唯一位於東方世界的列强。从十九世纪末到二十世纪中叶,日本曾经在中国的五个城市中开辟过专管租界,有天津日租界、苏州日租界、杭州日租界、重庆日租界和汉口日租界。1902年1月30日,日本與英國結成同盟,雙方的友好關係一直延续到1923年盟約失效。二十世紀初,加藤高明内閣於1925年3月公佈《普通选举法》,同年4月22日為抑制國內共產主義運動,公佈了《治安维持法》,於5月12日起施行。《普通选举法》在1928年2月20日舉行的第16回眾議院議員總選舉得到實行,自加藤高明以后的六代内阁皆为众议院多数党交替组成的政党内阁,由立憲政友會及立憲民政黨两大政党轮替执政,開始了「宪政之常道」的惯例。

1930年代中期後,自1912年第一次護憲運動以來的政黨政治日漸衰落。早年军部興起法西斯主義,在1929年经济危机爆发後,军部便乘機制造了一连串政变。1936年,日本爆发二二六政变事件,事後军部扶植了傀儡广田弘毅内阁掌政,广田弘毅按军部的意思改组政府,规定内阁中的陆海军大臣必须由中将以上的现役军人担任,使内阁成为军部的傀儡。日本自始确立了其军国体制,統制派與大政翼贊會掌控了政治權力。1936年11月与納粹德國签定《反共产国际协定》,次年意大利加入。1937年7月7日盧溝橋事變後,日本與中國全面爆發戰爭。1940年9月27日,大政翼贊會促成了《三国同盟条约》的簽定,日本成為軸心國成員之一。1941年12月7日珍珠港事件後,太平洋戰爭爆發,日本至此完全涉入第二次世界大戰。日本於1945年8月15日向同盟国投降,成為二戰軸心國陣營最後一個投降的國家,日本丧失所有在海外的占领地和屬地,大日本帝国已名存实亡。隨後同盟國對日本實施軍事占領,同時修改憲法與改造政治制度。1947年《日本國憲法》頒布後,日本官方不再以此為正式國號。1951年9月8日,《三藩市和約》簽定,日本才结束长达七年的盟军占领时期,并恢复正常国家地位。

大日本帝國是日本歷史上的一個重要時期。自1868年明治天皇发表《五条御誓文》至1947年施行新憲法為止,存在79年,帝国的疆域在1942年达到最盛,控制大约740万平方公里的土地和1億多的人口,大約相当于当时世界总人口的百分之六。期間,日本在经济、文化、政治上的成就达到很高的水平,自明治維新主張脫離亞洲開始的國力提昇,使日本很早就進入發達國家行列。大日本帝國時期的日本經歷迅速現代化,出現空前的科學發展和技術創新,對後世的發展有着深遠影響。這段時期的日本積極對周邊國家進行軍事擴張,先後經歷中日甲午战争、日俄戰爭,以及兩次世界大戰,塑造了近現代東亞的政治局勢,侵略戰爭同時在各國遺留不少歷史爭端,至今仍未能平息。

目录

1 名稱

2 君主

3 歷史

3.1 早期歷史

3.2 君主憲政的形成

3.3 帝國的擴張

3.4 第一次世界大戰

3.5 軍國體制的確立

3.6 第二次世界大战

3.6.1 開战、日軍攻勢

3.6.2 战争转捩点:中途島海戰

3.6.3 膠着狀態

3.6.4 最后阶段

3.6.5 战争损失

4 政治

4.1 宪法及政府

4.2 意識形態

4.3 殖民地事務

5 軍事

5.1 軍事参谋與軍國體制

5.2 戰時大本营

5.3 陸軍

5.4 海軍

5.5 衛戍部隊

5.6 軍事人員養成

6 经济

6.1 貨幣政策

6.2 朝鲜半岛地區

6.3 滿洲地區

6.4 台灣地區

7 文學

8 國土範圍

8.1 首都

8.2 內地

8.3 外地

8.4 租借地

8.5 委任統治區域

8.6 間接統治區域

8.7 第二次世界大戰時實質控制地

9 帝國遺產

10 注释

11 参考文献

12 外部連結

名稱

1867年11月9日(庆应3年10月14日),德川幕府第15代将军德川庆喜向登基不久的天皇歸還政权,称为大政奉还。1868年1月3日(慶應3年12月9日),日本改元明治,朝廷同時发布“王政复古”大号令。根据大号令,以讨幕派的萨摩藩和长州藩的領導班子為中心組成了新的政府,天皇正式重新掌握政治實權。1889年(明治22年)2月11日,《大日本帝國憲法》生效,天皇定為国家元首,政体为二元君主制(君主立宪制的分支),內閣及國會也漸次設置。

之後的時間裡,“日本”、“日本国”、“大日本”、“日本帝国”、“大日本帝国”等名稱都曾经被日本政府使用過。受到西方影響崩潰的藩幕體制,自明治維新以來藉由再造天皇制的方式,試圖創造日本人現代的國家認同。直到1934年發表:「國體明徵聲名」,日本為由天皇統治的國家,首度確立現代國體意義的“日本”主幹。[3][4]。1936年(昭和11年),国号正式统一为「大日本帝國」[註 1],通称“帝国”。第二次世界大战结束后,敗戰的日本在盟軍占領當局的指導下形成新的国家体系;1947年(昭和22年),《日本國憲法》頒布施行以取代《大日本帝國憲法》,官方文件也改用「日本國」國號,「大日本帝国」一詞走入歷史。

君主

明治天皇(1867年1月30日-1912年7月30日)

大正天皇(1912年7月30日-1926年12月25日)

昭和天皇(1926年12月25日-1989年1月7日)

歷史

早期歷史

明治天皇於1868年9月3日,頒布江戶改稱為東京詔書,將「江戶」改名為「東京」。1868年10月12日,明治天皇於京都御所進行加冕禮。1869年10月13日,開始遷都東京,直到1871年8月23日完成首都機能轉移。後又於1871年12月28日進行登基大典。

幕末時日本諸藩當中,以薩摩藩和長州藩最具政治上的影響力高喊高舉「攘夷」大旗,兩藩對於「開國」的幕府不滿,與朝廷聯手逼迫幕府轉向「攘夷」,繼而不惜主動挑起與西洋諸國的事端。薩摩與幕府對長州作戰,種下傳統武士的不滿加深日後武力討伐幕府的種子。1866年1月21日,在坂本龍馬的中介下,薩摩藩與長州藩締結同盟,決定在倒幕上合作。1867年11月9日,幕府将军德川庆喜眼見薩長同盟的威脅,決定先行上奏明治天皇,提出大政奉还,翌日获得敕许,将260年来由德川幕府掌握的政权交还天皇,並创设以德川家為中心的新政府,德川家将作为政治中枢继续掌握实权。公家的岩仓具视和萨摩藩的大久保利通等讨幕派見此,策劃政变以阻止亲德川派建立以德川家為中心的新政府。在1868年1月3日明治天皇召开的最后一次朝议後,萨摩等五個藩的军队封鎖了京都御所的九门,禁止亲德川派的摄政二条齐敬和贺阳宫朝彦亲王进宫。随后,明治天皇在京都御所内学问所发布了「王政复古大号令」,並在当天进行的小御所会议上,决定了要幕府将军德川庆喜向天皇交还内大臣官职和领地。[5]此事刺激了德川庆喜,更激化了德川庆喜與讨幕派的对立。1868年1月中,亲德川派的会津藩、桑名藩以谒见天皇为名,从大坂向京都进军。同时,以萨摩和长州两藩军队为主力的讨幕軍亦在京都重兵集结,双方在京都南郊的鸟羽、伏见爆发武装冲突,即鸟羽伏见之战,內戰戊辰戰爭爆發。讨幕派的萨长军获得鸟羽伏见之战的胜利。德川庆喜战後於庆应4年1月6日放弃大阪城,並由海路逃往江户。1月31日,天皇发布讨伐德川庆喜的命令,並在2月3日剥夺了德川的官职。以萨摩、长州等藩兵为主力的讨幕军,相继从京都出发。3月12至13日,讨幕军隊到達江户城外。經過一連場談判後,讨幕军统帅西乡隆盛成功劝服德川庆喜投降,於4月21日和平接收江户。事後德川庆喜遭到软禁,江戶時代結束。

1869年5月的箱館湾海戰是日本內戰戊辰戰爭的最後階段,帝國海軍正在扫荡德川幕府的殘餘軍力。圖中的兩艘軍艦為帝國軍的東艦與春日丸。

岩倉使節團的著名成員。從左至右:木户孝允, 山口尚芳, 岩倉具視, 伊藤博文, 大久保利通。

明治天皇于1868年4月6日发表《五条御誓文》,开启了明治维新的历史序幕。自1868年開始日本进行了多项改革[6]。1868年,明治新政府宣布設立後箱館裁判所,便將北海道納入新政府統治之內[7]。

在德川庆喜被迫使交還權力後,讨幕军征讨由仙台藩的伊达氏作為盟主的奥羽越列藩同盟等殘餘幕府势力。幕府軍在接連敗仗後,在1869年1月北上佔領五稜郭,将领榎本武揚宣布成立蝦夷共和國,並和讨幕軍之間爆發箱館戰爭[8]。1869年6月27日,榎本武扬宣佈投降,隨着幕府势力的抵抗消失,日本全境統一。

在幕府軍投降之後,新政府廢藩置縣及廢除大名,並宣布在北海道全境設11國86郡。1869年天皇和新政府迁都,从京都移驻江户,并把江户改称为东京。同年,新政府創建了開拓使,北海道開始進入大規模開發時代。除了政府動員的移民之外,亦有自發性的大規模移民,其代表例為帶廣的晩成社[9]。為了加強國防,還設置了屯田兵制度[10]。1882年,開拓使被廢止,政府改設函館縣、札幌縣、根室縣三個縣來管理北海道[11]:28-30。1886年,政府決定廢除三縣,改設北海道廳[11]:31-33。

日本後來有出兵臺灣之議[12][13]。1871年10月,一艘琉球國船隻於颱風後漂流至臺灣東南部[14],其中54名登島乘客被原住民出草殺害,史稱八瑤灣事件[15]。由於當時琉球國同時向日本和清朝朝貢,而清廷表示將事件交由日本處理[註 2],日本因而在1874年5月攻打臺灣南部排灣族部落,是為「牡丹社事件」[16]。在駐华英國公使調停下,日清兩國簽訂《北京專約》。1871年12月23日,岩仓使节团出使外國。1873年,日本政府取消了自豐臣秀吉起,基督教傳教士在日本國內傳教的禁令。

君主憲政的形成

明治初期,政府內長州與薩摩兩派摩擦越來越烈,不久政治家板垣退助提出的征韩论引致明治政府的內部冲突,於1873年10月爆發明治六年政变,事件中大久保利通等人成功说服明治天皇擱置征韩。事後征韩论领导者板垣退助、西乡隆盛、江藤新平等人均宣布下野,連同六百多名军人及官员离开政府。直至1874年,已經下野的板垣退助、后藤象二郎等人撰写民撰议院设立建白书,向明治政府表达开设民选议会的期望,是一份肇始日本自由民权运动的文书。由於大量士族在明治維新的過程中失業,舊藩士在新政下生活困苦,西乡隆盛、江藤新平等人轉投士族抗争,最終引發1877年的内战西南战爭。[17][18]

1875年,與俄國簽訂《樺太千島交換條約》,日本获得堪察加半岛以南的整个千岛群岛的主权、鄂霍次克海的捕鱼权和其周边俄國港口十年的免费使用权,条件为讓出整个桦太的主权予俄国。板垣退助雖然於明治六年政变失敗,但是征韩论始终未有失势。1875年9月,發生了江华岛事件,最終使日朝雙方簽訂江华条约,日本最终透过条约打开朝鲜国门,取得了自由勘测朝鲜海口、领事裁判权、贸易等权利,並承认朝鲜为独立国。1877年,西乡隆盛以「清君側」為名,發起西南戰爭討伐明治政府,最終薩摩兵敗。

1878年,實行地方三新法。引發各地不安,1878年5月14日,明治维新元勋大久保利通在东京的纪尾井町清水谷遭到暗杀。1878年8月23日,發生竹桥事件,驻扎在竹桥附近的帝国陆军近卫军发起武装叛乱。1879年,日本政府將《北京專約》中的「琉球人」詮釋為「日本國屬民」,染指中國自明清兩朝以來的朝贡国琉球国,藉此機會在1879年8月31日吞并了琉球,琉球王国灭亡[19],并改设为冲绳县。1880年,国会期成同盟結成,是自爱国社等组织改称发展而成的组织。借着这个组织,国会开设运动得以发展成全国性的运动。1881年,發生自由民權運動,自1874年民撰議院設立建白書递交以来,该运动的分子就向明治政府表達一系列开设议会、保障自由等期望。1880年,元老院按明治天皇的要求制定了《日本国国宪按》,並將此作为草案提交。此外,时任大藏卿的大隈重信与自由民權運動組織互相呼应,也提出了自己的《宪法意见》,这使得他与伊藤博文不和。而《日本国国宪按》规定了天皇需遵守宪法,并给予議會很大权力,亦遭到了伊藤博文、岩仓具视等人的反对,与大隈的意见一样,未能获得最终通过。在明治十四年政变中,岩仓具视最终以财政政策失政為由褫夺大隈重信参议一职。大隈被罷免後,天皇隨即颁布开设国会的敕谕。大隈垮台後,松方正義接任大藏大臣和内务大臣,上任后推行松方通貨緊縮,削减政府开支,改革地税改革、设置有权发行可兑换钞票的央行日本银行和兑换制度。三年後,通货膨胀得到控制,政府的财政状况有所好转。

建於1883年的東京鹿鳴館,是明治維新時期日本脱離亞洲、全面西化的象徵。俄國在十七世紀末進行的西化改革,成為日本西化的參照。值得注意的是,西化並不等同羅馬化,而事實上在日本實行完整的羅馬化是一樣不可能的事,當年日本西化的對象是更具匈人色彩的普魯士(德國)。

1882年8月,山縣有朋在一份意見書中認為,目前不存在歐洲各國入侵日本的可能性。就在這一時期,沙俄將其對外政策的重心從西方移到遠東,準備修建一條橫貫西伯利亞的鐵路,企圖控制太平洋上的一切國際商業活動,這引起了日本的警覺。1882年,朝鲜發生壬午事變,云岘君(兴宣大院君)兵变成功掌握政权後不久,即被清朝朝鲜事务大臣吴长庆、帮办大臣袁世凯平定,清方将云岘君监禁于直隶保定。事件中,當地日本公使馆被焚,多名日本僑民遇害,日本公使花房义质亦經济物浦乘船返回日本求援。同年8月12日,花房义质带着日军一千五百人和四艘军舰回到汉城,要求朝鲜政府赔偿损失,以及同意日军驻扎朝鲜。8月30日,日朝雙方就上述内容签订了《济物浦条约》,日本获得了在朝鲜的驻兵权。1884年12月4日,朝鲜发生甲申政变,开化党人挟持国王李熙,矫诏称清军作乱,請求日方派兵支援,日军藉此占领朝鲜王宫。至12月6日清軍入宫,击败开化党人和日军。政变失败後,日方於1885年派井上馨與载着军隊的兵舰六艘登陸朝鲜济物浦,要求朝鲜賠償損失,朝鲜在日本威脋下签署了《汉城条约》,同意日本在汉城增置戍兵。1885年4月,日本與清方簽訂《朝鲜撤兵条约》,雙方皆從朝鲜半島撤军。日本虽然撤走了驻朝军队,但保留随时派兵到朝鲜半島的权利,为以後的中日甲午战争埋下伏筆。

曾任大日本帝国閣揆的山县有朋,被普遍認為是日本軍國主義之父。在山县首相任內颁布的《教育敕语》,其宗旨成为該時期日本教育的主軸。

1885年12月22日,伊藤博文基于内阁职权组成第一任内阁。1889年,《大日本帝國憲法》發布。同年12月,山縣有朋組閣,山縣出任首相不久,向內閣提出了《外交政略論》和在1888年寫成的《軍事意見書》。《外交政略論》以明治政權海外擴張的基本國策為基礎,將當時視清帝國為其宗主國的朝鮮、以及滿洲劃入其利益線之內。為了防止俄國染指這些地區,山縣有朋大肆擴充日本海陸軍;還出台了《出師儲備物資管理委員會條例》、《戰時大本營條例》和《海軍軍令部條例》。1890年7月1日,日本舉行第1屆日本眾議院議員總選舉。同年10月30日颁布《教育敕语》,其宗旨成为战前日本教育的主轴,該文件由山县有朋内阁的内阁法制局长官井上毅等人负责起草。1890年11月29日召集第1回帝國議會。1891年,軍事工程师下濑雅允研制出下濑火药,後來被使用在中日甲午战争及日俄戰爭中。

帝國的擴張

1894年1月11日至1895年3月29日,朝鮮發生東學黨起義,成为中日甲午战争的导火线。東學黨起義中,日清按1885年《朝鲜撤兵条约》同時出兵朝鮮半島,起义平息后日本要求继续驻兵被拒,其後扣留朝鮮高宗李熙,任命大院君李昰应主理朝鮮國事。1894年7月16日,日本与英国签署《日英通商航海条约》,条约由日方代表青木周藏與英方代表约翰·伍德霍斯在伦敦签署。促成条约签订的官员,包括日方的陆奥宗光,英方的休·弗雷泽 、约翰·哈林顿·歌宾斯。条约規定由1899年7月17日开始,在日本的英国国民会受到日本法律的限制,而非英国法律与领事法庭。以往根据德川幕府与外国人的相关协定,在条约港居住的外国人,由该人的所屬國家制定的法例管制。该条约的签訂促成了1902年締结的日英同盟。1893年,化学家长井长义自麻黄碱合成出甲基苯丙胺,甲基苯丙胺後來被廣泛作軍事用途。

1894年8月1日,中日甲午战争爆發[20]。1895年2月,清軍戰敗後,派李鴻章代表清廷在日本签订了《马关条约》,日本在此條約中獲得了臺灣和澎湖群島的主權以及二億兩白银的巨額賠款[21]。台湾住民因不滿《马关条约》的簽訂,於1895年5月29日爆发起義。至1895年11月18日,日軍平定了台湾原住民暴亂。1900年5月10日,皇太子嘉仁親王(大正天皇)與九條節子結婚。

1900年6月中國爆發義和團事件,日本派出陆军第5师团參與了八国联军之役。1900年,俄国趁八国联军之役,出兵佔據中国东北地区,在清廷与各国议和后,俄国仍然不撤兵。1901年,高峰让吉首次分离出肾上腺素。1901年4月29日,皇太孫迪宮裕仁親王(昭和天皇)出生。1902年1月30日,日英雙方结成同盟,日英兩国希望藉盟約鉗制俄国和德国在远东的发展。1904年,长冈半太郎提出了早期的原子行星模型,稱為半太郎模型,建議電子的軌道就像土星環。[22],該模型後來被玻尔模型取代。

1904年日俄戰爭爆發,日本取得決定性勝利,但由于战争导致财政恶化,而俄国亦爆发血腥星期日革命事件,两国要继续战争都很困难。1905年1月日露战争期間,夏目漱石的長篇小説《吾輩乃貓也》開始在《子規》雜誌上連載,成為日本文學史上的一部名著。1905年9月5日,日俄兩国在美国总统西奥多·罗斯福的中介下签署《朴次茅斯和约》,结束了战争。日本戰後取得樺太北緯50度以南的部分[23],這樣的战争赔偿與日本國民的期望有落差,最終引发1905年9月5日的日比谷纵火事件。日本在《朴次茅斯和约》中取得俄國东清铁路长春至旅顺段的控制权,及後改称该铁路为南满铁路。1906年,南滿州鐵道設立,旨在垄断滿州地区的鐵道运输。

日俄戰爭中的日本陸軍步槍兵。

1904年日俄戰爭,日軍突擊駐守要塞的俄國士兵。

1907年,韩国高宗派遣至海牙的密使任务失败,事後日本藉事件逼使韩国高宗让位。1908年,日本无政府主义者引发赤旗事件,与警察发生冲突,最終演变成械斗事件。1909年10月26日,伊藤博文被行刺身亡。1910年與韓國簽訂了《日韓合併條約》,令朝鮮半島合併成為日本的一部分[24]。1910年,化学家鈴木梅太郎从米糠中提取出了抗脚气病酸,將它命名為硫胺(维生素B1)。

1912年7月30日,明治天皇駕崩,子嘉仁繼位,改元大正,是為大正時代。同年末,因為陸軍倒閣而引起第一次護憲運動(日語:大正デモクラシー),事情导致1913年第三次桂内阁倒阁事件,日本開始出現政黨政治。1914年1月的西门子事件,最终导致执政14个月的第1次山本内阁总辞。

第一次世界大戰

1914年7月28日第一次世界大戰爆发,日本以協約國成員身份在1914年8月23日向同盟國宣战。因為在第一次世界大戰中歐洲戰場軍需激增,日本的經濟從中獲益很多。重工業在日本經濟中的位置也因此大幅提升,當時日本開始出現自江戶時代起的首次貿易順差。早年,高峰让吉就提出日本应该建立「国民科学研究所」的构想,这一构想后来得到了資本家涩泽荣一的响应,於1917由日本政府补助经费,加上民间的捐款,成立了理化学研究所,其原子物理研究促进了日本後來在二戰時期的核武器研制。同年,俄共推翻了克伦斯基的临时政府,夺取了彼得格勒的政权。1918年3月苏维埃俄国与德国单独議和,签订了《布列斯特-立陶夫斯克条约》,苏俄退出第一次世界大战。为此,协约国决定武装干涉苏俄革命,俄国白军得到日本等協約國成員支援推翻布尔什维克政权。1918年,第一次世界大战的协约国派遣军队在西伯利亚东面海岸登陆,直接武装支援俄国白军推翻在西伯利亚的布尔什维克政权。事件最後失敗告终,蘇聯共产政府確立。1920年协约国撤出俄国,日本军队鑑于1920年2月至3月發生廟街事件後與莫斯科布尔什维克政府交涉不果,一直駐守西伯利亚至1922年,並佔領库页岛北部,直至1925年与苏联建交後才撤出該地。

一戰協約國勝利後,根据在1919年6月28日簽署的《凡尔赛条约》,將德國在山東半島的权益轉交日本,太平洋赤道以北的国际联盟托管地亦委任日本统治。1922年,日本在其委任统治的南洋群岛上设置的南洋廳,行政首府位於帕劳群岛的科罗尔岛。數學家高木貞治在一戰期間完成了類域論中的高木存在性定理的證明,並於1920年提交到国际数学家大会,導致1920年代類域論古典理论的發展。戰後日本政局出現不穩,權貴與政黨不斷抗爭,發生第二次護憲運動。1925年實行全民普選,由唯一的元老西園寺公望推薦首相,日本進入大正民主時期。日本為1920年建立之國際聯盟的創始會員國及常任理事國。

1921年,大正天皇因病而由太子裕仁攝政。1923年9月,日本關東大地震[25],死亡人數達十三萬人。1926年12月25日,大正天皇駕崩,皇太子裕仁繼位,是為昭和時代。翌年,臺灣總督府宣布,開始臺灣日治時期極重要的水利工程——嘉南大圳[26],並於1930年竣工[27]。1927年4月,由于日本政府救濟臺灣銀行失敗,陷全國金融於險地,史稱「昭和金融恐慌」[28]。1928年,八木秀次和宇田新太郎兩人發明了引向天线,後來被应用在无线电测向和长距离无线电通信。1930年,世界經濟陷入嚴重衰退,日本未能倖免。在此期間,濱口、犬養和岡田內閣為挽救經濟,主張削減軍費,使軍部和右翼組織不滿,三人亦先後被暗殺[29]。1931年,日本發動九一八事變。1932年,日本發動一·二八事變。在1933年3月27日,日本因扶植傀儡國家满洲国而引发國際危機,於1935年3月27日退出國際聯盟。1935年,汤川秀树以核作用力的理论基础预言介子的存在。

軍國體制的確立

位於東京丸之內的東京會館,原為一民營之宴會場館,大政翼贊會成立時一度徵用此地做為總部使用。

政黨政治日漸衰落(例如田中義一主張懲罰殺害張作霖的兇手而被迫下台),首相甚至會被軍人政變刺殺(如五一五事件與二二六事件)或任意廢立(首相意見或政策若與軍部不同調,便會遭到軍方倒閣撤廢,換上親軍部的人馬),二二六事件之後,统制派首腦東條英機等軍人集團漸漸掌握內閣與議會的控制權。1936年2月26日,發生了二二六事件[30],廣田弘毅組閣,建立以天皇及軍部為本的法西斯體制[31]。

统制派軍人東條英機掌權後,日本对中國開展大规模侵略。1937年,武见太郎建造了世界第一台便携式心电图仪,并在1939年发明了心向量图机。1937年7月7日,日軍策動盧溝橋事變,全面入侵中國,引發中日戰爭。戰時日軍佔領華東平原,包括首都南京,杀害中國軍民,史稱南京大屠殺[32],估計被殺人數約三十萬人[33][註 3],蔣中正率領的國民革命軍祇能退守中國西南一帶[34]。但其後戰情僵持不下,令日軍陷入消耗戰;曠日持久,消耗日軍大量人力、物力和財力。[35]

為了取得對華戰爭的勝利,日本認為必須封锁中国取得同盟國支援的途径,於1940年9月派軍進駐维希法国所控制的越南北部,切斷了中国賴以取得同盟國军火的中越铁路。1941年4月,日本派遣外交官前往華盛頓特區談判,但談判破裂告終。日本遂於7月2日決定增派部隊至越南。而美國則於7月25日凍結日本在美資產,並8月1日對「所有侵略國」實施石油禁運與經濟制裁,英國與荷蘭亦同時實施對日經濟制裁。對於石油、鋼鐵、工具母機有70%從美國進口的日本來說,這政策極為致命,除非日本將軍隊撤出中南半島,否則日本國內儲存的石油資源將會耗盡。日本不接受此條件,並稱這三國和中國為ABCD包圍網。

1938年,海軍第一舰队扶桑、榛名、山城三艘战舰。

日本在對中國的戰爭中持續消耗物資,加上美英荷三國對日實施經濟制裁,為了打破僵局,軍部內分做兩種派系:一派主張往滿洲國北部的西伯利亞擴張,另一派則主張南下東南亞。在1941年4月13日日本與蘇聯簽訂蘇日中立條約,日本簽此條約之目的是確保滿洲國北部邊界不會爆发戰爭,影响到南進政策的實行。而在1941年6月22日,納綷德国開始巴巴罗萨行动进攻苏联,日本南进无后顾之忧后,大本营便考虑与英美荷开战的可能性,最終決定向東南亚進發[36]。南進政策的目標指向印度支那半島、泰國、馬來亞和印尼。

日本在中国犯下济南惨案、平顶山惨案、镇江屠城惨案、南京大屠杀、三灶岛万人坟、重庆大轰炸等罪行,组建731部队进行活体实验,发动九一八事变、七七事变、一二八事变。

第二次世界大战

開战、日軍攻勢

戰爭的第一槍在马来亚打響。日本時間1941年12月8日凌晨00:30,日軍發動马来亚战役,首先在马来半岛北端吉兰丹哥打峇鲁海岸开始炮轰岸面登陆作战,当时距離珍珠港事件发生前还有约48分钟。这场战役中,日軍以难以置信的速度攻破英军防线,使得英军只能一退再退最终撤退到新加坡,最后以日军的胜利告终。日軍以少许代价占领了整个马来半岛以及新加坡,远比大本营预计占领时间还要短上许多,因此該戰役被稱為马来亚閃擊戰。马来亚战役爆发後不足一小時,日軍於東岸時間1941年12月7日,偷襲夏威夷的美军基地珍珠港,並正式向美國、英國和荷蘭宣戰。珍珠港事件後日本迅速進攻太平洋區內美國、英國、荷蘭的殖民地,包括馬來亞、荷屬東印度、菲律賓、新畿內亞、香港、所羅門群島等地,扶植多個傀儡政權,大批同盟國士官被日軍俘虜,泰國亦在日本壓力之下加入了軸心國陣營。

這段時間裡,日本勢力向西達至英屬印度、以東至新幾內亞群岛,形成「絕對國防圈」,能掩護日本的海上戰略資源運輸。除了對東南亞英美荷殖民地的攻佔外,日本接連佔領太平洋的各個島嶼,由於美國太平洋艦隊在珍珠港中被摧毀,無法援助其戰區,且日軍大規模進攻,島嶼紛紛被日軍所佔領。日軍在各島上修築各個不同的防禦工事和機場,使得日本的「絕對國防圈」範圍不斷擴增,但兵力大量分散。此外日軍還有試過對澳洲的達爾文展開空襲,並在澳洲的東部海域攻擊沿岸與來往的商船,但在空襲與攻擊沿岸後未即時登陸,且在不久後盟軍開始反攻,失去進攻澳洲的機會。在海上,日本海軍局部巡弋陸續消滅盟國海軍,其中最大的戰果是在印度洋空襲中將英國皇家海軍徹底逐出太平洋。日本海軍攻擊美國西海岸。

战争转捩点:中途島海戰

於中途島戰役,日本海軍損失多艘主力船艦。

1942年5月4日,珊瑚海海戰爆发,是太平洋戰爭中的一場重要戰役。這是歷史上第一次使用航空母艦的海戰,為一個月後的中途島海戰拉開了序幕。日本在1942年4月18日的杜立特空襲後,為了防範美軍持續由側翼直接攻擊日本本土,日本海軍大將山本五十六便積極策劃對中途島的攻佔作戰計畫,原本預計所有參與偷襲珍珠港的南雲艦隊的六艘航空母艦要全部參戰,為日軍攻擊中途島時提供空中支援以及隨時殲滅出現的美軍機動部隊,但由於日軍在新幾內亞地區發動FS作戰而引發珊瑚海海戰,讓六艘航空母艦中的兩艘「翔鶴」與「瑞鶴」航空母艦無法參戰,使南雲艦隊減損33%的空中兵力,但日軍仍按照既定計畫,於1942年5月28日發動中途島作戰計畫。

由於日方的密碼被美軍破譯成功,美軍在日軍進攻中途島前就已作好準備,除了強化中途島本身的防禦力量外,尼米茲也要求剛由珊瑚海海戰回到珍珠港的「企業號」以及「大黃蜂號」航空母艦由斯普魯恩斯少將領軍,駛往中途島東北海域埋伏,同時也令在珊瑚海海戰中受重傷,當時在珍珠港大修中的「約克鎮號」航空母艦執行緊急修理,於3日後組成另一支特混編隊,由法蘭克·傑克·弗萊徹少將領軍,駛向中途島東北海域與斯普魯恩斯的艦隊會合。

1942年6月4日晨南雲部隊開始空襲中途島,然而因為南雲艦隊發生一連串的戰術判斷失誤(其中包含偵察機未搜尋到美艦隊,中途島攻擊部隊返航以及中途島陸基航空部隊攻擊等),讓埋伏在東北海域的美軍特混編隊有機可趁,首先對日艦隊發動攻擊,讓南雲艦隊中的「赤城」、「加賀」和「蒼龍」號航空母艦被美軍俯衝轟炸機的炸彈擊中起火,並於當晚陸續沉沒。而「飛龍」號的航空機隊隨後對美軍艦隊發動反擊,也讓美軍的「約克鎮號」航空母艦受到重創,後來日軍伊-168號潛艦發現了約克鎮號,隨即發射魚雷擊沉約克鎮號。而發動攻擊的「飛龍」號航空母艦也被美軍攻擊後沉入大海。

在南雲艦隊損失4艘航空母艦後,由於空中攻擊力量完全喪失,山本大將不得不向全軍宣布撤消戰役計畫並開始撤退,此戰役以美軍勝利而告終,也因為日軍損失過於巨大(四艘航空母艦、200架以上的艦載機以及訓練有素的飛行員),讓日軍在短期內無法再發動大型的戰役,美軍得以獲得寶貴的喘息時間,故中途島戰役在太平洋戰爭中具有極重要的地位,也是整個太平洋戰爭的轉捩點。[37]

膠着狀態

1938年以来,日军以「扫荡」、「三光作战」,试图稳定中國的日佔區,但仍无法扭转整体局势。

最后阶段

戰爭後期,美國海軍陸戰隊接連攻下硫磺島和沖繩島,美軍B-29轟炸機隨即密集轰炸日本本土,許多城市遇襲,市民傷亡慘重、工業設施盡毀,並重創日本的飛機工廠和機場[38]。1945年8月6日和9日,美军依次在廣島市和长崎市投下两枚原子弹;同時苏联亦於8月8日對日本宣戰,佔領滿洲。8月15日,裕仁天皇以電台廣播宣佈向同盟國投降。9月2日,日本政府簽署降伏文書,接受波茨坦宣言,並將領土範圍限於本州、北海道、九州、四國以及其他指定島嶼[39]。第二次世界大战正式結束[40],大日本帝国也已名存实亡,但日本政府直到1947年才放弃大日本帝国的称号,改称日本国。日本於戰前與戰時所佔領,位于东亚和东南亚地区的领土,在战后則被中国和东南亚各国收回[來源請求],琉球群岛和硫磺岛亦由美国军事占领,其后,美国陆续将这些地区归还日本,但美国并未归还原属日本的关岛和北马里亚纳群岛,而北方四岛则被苏联和继承国俄罗斯联邦占领至今。

战争损失

1939年全日本總人口為73,114,308人,在第二次世界大战中的軍事人員死傷人数为2,200,000至 2,300,000人,其中对美英等国作战死亡約155万人,在太平洋戰場死亡約138万人,八月风暴行动死亡約30,000人。由於軍事行动造成的平民死傷人数为500,000至 1,000,000人,總死傷人数为为2,620,000 至 3,120,000人,約占1939年全日本總人口的3.67至 4.37個百份比。

政治

宪法及政府

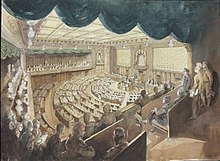

1930年代的帝国议会议事堂(第三代國會)。

1883年,伊藤博文授意井上毅着手宪法草案的起草,并设立宪法取调局,次年改称制度取调局,正式开始了制定宪法、设立国会的进程。1885年,随着太政官制的废止和内阁制度的创立,伊藤博文被任命为首任内阁总理大臣。井上毅于1887年5月初步完成了宪法草案初稿。以该初稿为基础,伊藤博文、井上、伊東巳代治、金子堅太郎等人聚集在位于夏岛(神奈川县横须贺市)的伊藤别墅中,进行再次修改,寫成了「夏岛草案」。此后,在夏岛草案的基础上再做修改,于1888年4月基本完成了定稿。随后不久,伊藤博文设置枢密院,并自任议长,对宪法草案进行了审议。审议过程持续到1889年1月方告终结。1889年2月11日,《大日本帝国宪法》正式向全体国民公布。宪法通过天皇向黑田清隆首相亲手递交的方式发布,即「钦定宪法」。同时制定的法典还有作为皇室家族法的皇室典范、议院法、贵族院令、众议院议员选举法、会计法等重要法令。大日本帝国宪法在第一届帝国议会召开当天的1890年11月29日施行。

板垣退助

1885年12月22日,第一代內閣總理大臣伊藤博文基於內閣職權組成第一任內閣。四年後大日本帝國憲法頒布後,第五十五條規定國務大臣輔弼天皇。而憲法內文並沒有「內閣總理大臣」及「內閣」名詞。內閣當時依據內閣官制之法律運作,「內閣總理大臣為(國務大臣)同輩中之首席」,實際上職權並不明確,內閣總理並沒有閣臣的任免權,由於任免權在天皇手上,所以當內閣意見不一時只能總辭。內閣總理大臣的任命,由天皇向總理「大命降下」授命組閣。明治後期至昭和中期,總理的人選由曾當過總理,被稱為「元老」、「重臣」向天皇推薦。大正後期至昭和初期的政黨內閣時代,是基於「憲政之常道」,由眾議院的政黨構成而任免政黨黨魁組閣(例如政友會為最大黨,則任命其組閣。當政友會下台後,則任免另一個大黨憲政會組閣,由大黨輪流執政。)陸軍大臣及海軍大臣在大部份時間採用「現役武官制」,必須由現役武官出任,人選必須由陸軍及海軍推薦。而兩大臣亦有直接向天皇上奏的權利。所以兩大臣如果直接向天皇辭職,而所屬軍部拒絕推薦後繼者則內閣倒台。而且軍令方面屬於天皇的統帥權,所以一般文人內閣較難干預軍事政策。

加藤高明是第二十四任日本内阁总理大臣。第二次护宪运动后出任护宪三派联合内阁首相,任內制定《普通选举法》及改革贵族院。

1888年为了审议宪法草案,根据枢密院官制创设了枢密院。在1889年公布的大日本帝国宪法中,也明确规定其为天皇的最高谘询机关。首任议长为伊藤博文。长期以来,枢密院是掌控日本国家大政方针的显要部门,但在1931年九一八事变之后,日本国内政党势力衰退,军部逐渐强硬,枢密院的影响力也日渐式微,最后随着日本国宪法的施行,于1947年结束了其历史使命。枢密院设议长1名、副议长1名、顾问官24-28名。任命资格为40岁以上、国家元勋的人物。另外,各国务大臣都自然成为顾问官,可以参加表决。在东京的成年亲王也可以参加会议。枢密院建筑位于东京都皇居内,建于1921年,二战后供皇宫警察使用至今。

大日本帝國的最高立法機關是帝國議會,是日本國會從1890年發布《大日本帝國憲法》到1947年發布《日本国憲法》期間的正式名稱。帝國議會的歷史從1890年11月29日的第1回議會開始,直至1947年3月31日的第92回帝國議會。1890年11月29日,第1屆眾議院、貴族院開議。直至1947年3月31日,第92屆眾議院解散、貴族院停會。帝國議會由眾議院和貴族院構成,眾議院議員由國民選出,貴族院議員則由不經選舉的皇族、華族、勅任議員構成。貴族院不解散,所以多數議員是終身任期。兩院權限對等,但是眾議院擁有預算先議權。

1945年11月1日終戰後,畫國會议事堂演説,可見列座樓廳上旁觀的同盟國軍隊士兵。

日本二戰時主導政府的大政翼贊會,是日本在第二次世界大戰期間的一個政治團體,於1940年10月12日宣告成立,1945年6月13日解散。其以推動政治權力集中的「新體制運動」作為主要目標,將既有的政黨解散成一個全國性的政治組織,以一黨專政的模式統治日本。由於當時任何形式的結社自由均被管制,大政翼贊會因而自稱是一種為了公共目的而成立的「公事結社」。雖然自身認為是一個超越黨派的組織,但戰後被廣泛被認為是與同時代之納粹黨、法西斯黨相似的獨裁政黨,較不同之處是大政翼贊會採取多數決,與上述政黨多為個人獨裁相異。除了位於首都東京的中央本部外,在全國各地設有道府縣支部、大都市支部、市區町村支部、町内會、部落會等分支機構。大政翼贊會成立後,曾與許多功能類似的團體合併、也成立許多外圍團體,例如1942年5月26日成立的「日本文學報國會」、1942年12月23日成立的「大日本言論報國會」等。在當時太平洋戰爭爆發的情勢下,以大政翼贊會為中心、對軍部的方針給予支持的政治體制,被稱為「翼贊體制」,無論是政府運作、公共政策、產業發展、文化教育等各種國政事務,均在這種體系下被大政翼贊會及其外圍團體緊密掌握。1945年3月30日,其旗下肩負議會政黨職責的翼贊政治會改組為「大日本政治會」,大政翼贊會本身則在同年6月被解散併入因應本土決戰而成立的「國民義勇隊」。

意識形態

明治中期以前的日本,出現以興亞會為代表的「興亞論」,其內容包括新日本的現代化、國家協同合作、國家合併、構築新秩序等。日本教育家福澤諭吉在其著作《脫亞論》中,認為日本、中國之間如同近鄰。而日本已經成功現代化,但中國仍然是落後地方,所以福澤認為應該想方法改善中國,不然落後的中國將會牽連日本,使日本也受到損害。為了日本的福址,日本應該不惜強佔落後的中國、朝鮮,幫助其建設。而且事實上,福澤甚至還通過出資購買武器來資助過當時朝鮮的政變。這種意識形態成為日本發動大東亞戰爭的根源。最初亞洲主義主張日本和大陸國家建立平等的合作關係,但是後來亞洲主義得到修正,一改過往建立平等關係的主張,提倡日本成為亞洲國家發展的導師,日本應當參與東亞的政局,積極左右大陸國家的發展。根據昭和研究會的「東亞協同體論」,二戰時成為構築「大東亞共榮圈」的根基。

「八纮一宇」是日本第二次世界大战时期的国家格言,日本政府宣传部门的解释是「天下一家、世界大同」的意思。圖為1940年宫崎县八紘一宇塔的竣工儀式。

日本法西斯主義是指日本在上世紀三十年代政治意識形態,现代学者一般将這理解为军国主义。戰前日本軍部(陸軍省)興起法西斯主義,陸軍省與海軍省聯合黑龍會之激烈奪權鬥爭,終於爆發1936年二二六軍事政變;海軍省及黑龍會政軍界聞人數人遇害,事後皇道派被整肅,統制派領袖東條英機控制的陸軍省自此徹底掌握軍部及內閣政權,日本軍國體制確立。日本的東方會是當時國內法西斯主義運動的典範。該會由中野正剛創建,主張將天皇變成純粹象徵性的國家元首。其政黨在1937年選舉獲得2.1%的選票。東方會後來遭到取締,中野正剛受到軟禁,他在軟禁時剖腹自殺。雖然在日本法西斯主義運動沒有形成決定性的政治力量,但已經對二戰期間日本軍部的思想影響深遠。

1938年11月3日,大日本帝國總理大臣近衛文麿發表「第二次近衛聲明」,號召建立「大東亞新秩序」,欲樹立「日滿中三國相互提攜,建立政治、經濟、文化等方面互助連環的關係」,以大日本帝國、東亞及東南亞「共存共榮的新秩序」為目標。1940年7月26日,第2次近衛内閣制定《基本国策綱要》(基本国策要綱),將继续擴大戰爭,建立「大東亞新秩序」為基本政策;「八紘一宇」被寫入基本国策綱要,成為战争的方針。1940年8月,近衛文麿首度明確提出「大東亞共榮圈」的名稱,及指明大日本帝國(包括其傀儡政权满洲国)、中華民國、法屬中南半島、荷屬東印度、英屬印度、英屬馬來亞(包括新加坡)、英屬香港、英屬婆羅洲地區(包括砂撈越與汶萊)及新幾內亞、澳洲、紐西蘭等大洋洲地區與蘇聯西伯利亞東部為大東亞之範圍。大東亞共榮圈中,日本本國與滿洲國、中華民國汪精衛政府(汪精衛政權)為經濟共同體。東南亞作為資源供給地區。南太平洋為國防圈。為實現大東亞共榮圈,1942年日本內閣設立大東亞省,並於1943年11月5日由日本首相東條英機與滿洲國(代表:首相張景惠)、中華民國汪精衛政府(代表:行政院長汪精衛)、泰國(王子汪歪搭雅昆·瓦拉汪;唯一實質獨立的參與國)、菲律賓自治邦(總統勞威爾)、緬甸國(總理巴莫)、自由印度臨時政府(首席代表錢德拉·鮑斯)等共同召開大東亞會議,並在會後發表《大東亞共同宣言》揭暨其目標。

在1920年代,匈牙利民族主義者提出建立圖蘭社會,成立大圖蘭國,跨越匈牙利至日本的東北亞地區,是為圖蘭主義。圖蘭主義頗其納粹東方主義,以及泛突厥主義的色彩,以統一阿姆河以北的圖蘭雅利安民族為目標。同時期土耳其民族主義者齐亚·乔加勒甫宣稱土耳其人版图由阿尔泰山至博斯普鲁斯海峡,並指土耳其人、土庫曼人、韃靼人、馬札兒人、芬蘭人、蒙古人、滿洲人、朝鮮人和日本人也是圖蘭人的一分子。圖蘭主義於戰前在東歐民族主義者中興起,至於二戰時期的日本擴張策略有否受圖蘭主義影響,則眾説紛紜。

殖民地事務

位於景福宫的朝鮮總督府厅舍。

日本派往其殖民地的總督擁有行政權、立法權和兵權,掌握着殖民地所有的管治資源,並且很多時是獨立於日本內閣自主運作,只對天皇負責。

臺灣總督府成立之初,設民政、陸軍、海軍三局。民政局下置內務、殖產、財務、學務四部。此外,乙未戰爭期間曾短暫命高島鞆之助為臺灣副總督,高島也是為期五十年之臺灣日治時期內的唯一副總督。1896年,陸海軍兩局合併為軍務局。民政局則在原本組織下增設總務、法務、通信共七局。之後在1898年、1901年皆曾修訂總督府官制,最後在1919年的最後一次修訂中,民政部(原民政局)被廢除,軍事部份也改由直屬日本內閣的台灣軍司令官負責。一般而言,台灣總督府的行政組織分為直屬部局、所轄官署與地方行政三大部門。不管1896年發布的《六三法》及後來1906年《三一法》或1921年《法三號》,臺灣日治時期的地方政體皆採委任立法制度,總督府為當然之中央機關。而一般政策形成過程,通常是由總督府的技術官僚制定法律政策後,即授權臺灣總督以「總督府令」命總督府各級單位、所轄官署或地方政府執行政策。也因此,總督府轄下機關、尤其是地方行政機關的政策實行深具人治色彩,所有行政官員皆只以執行法律及管理行政為主要事務,各級地方行政機關缺乏自主。另外,地方行政基層以警察為中心,除了維護治安外,舉凡政治思想、結婚生子、戶口管理,還有鴉片管理、公共衛生、徵收稅金、物資分配、地政調查等,均是警察的事務。

在中日甲午战争之後,朝鮮王國易國號為大韓帝國,並且由于《乙巳条约》的簽訂,成為了日本的保護國,日本始此牢牢控制着朝鮮半島,並在朝鲜設立了统监府。1909年7月日本內閣會議決定併吞朝鮮的方針,這受到了伊藤博文的反對,伊藤堅持暫緩併吞朝鮮。伊藤博文經常與山縣有朋、桂太郎、寺内正毅等支持擴張主義的陸軍軍閥有衝突。[41]1909年10月26日,伊藤博文在中國東北的哈爾濱站遭到朝鮮民族主義者安重根暗殺身亡。伊藤死後,韓國隨即被日本併吞。1910年5月,陸軍大臣寺内正毅被任命為大韓帝國統監,負責完成合併朝鮮的任務。1910年8月22日,大韓帝國總理李完用與寺内正毅簽訂具有法理争议[42][43]的《日韓併合條約》,寺内正毅成為事實上的第一任朝鮮總督。大韓帝國皇帝陛下之一切統治權永久讓予大日本帝國天皇陛下(併合條約第一條),日本正式吞并朝鲜半岛,改统监府为朝鲜总督府。[44]朝鲜总督直隸于天皇,掌握朝鲜半岛的立法、行政、司法和军队调动权。[45]全权总督下设置政务总監、总督官房、五部(总务部、内务部、度支部、农商工部、司法部)。另外,设有中枢院、警务总監部、法院和铁路司等机构。

自大韩帝国沦为日本保护国后,朝鲜民族主义运动兴起,义兵运动、国权恢复运动等民族运动持续不断,因此日本在并吞朝鲜后,以镇压朝鲜民族主义运动为由,实行宪警统治。[46]:1221919年高宗去世。3月1日在為高宗舉行國葬時,韓國民眾藉機在各地遊行,韓國獨立運動者在京城塔洞公園發表了獨立宣言,要求韓國獨立,是為三一運動。[47]三一运动的爆发迫使日本改变管治政策。在鎮壓韓國獨立運動後,日本以文人替代軍人政府,出版自由得到容許,東亞日報和朝鮮日報皆在這段時期創立。[48]此外,於1930年代起实行同化政策,作为皇民化运动的一部分,宣傳“内鲜一体”、“日鲜同祖”等思想。1939年日本颁布《创氏改名令》,允许朝鲜人更改日式姓名,该法令的颁布推翻了之前朝鲜总督府颁布的禁止韩国人使用日本名字的法令。[49]

軍事

軍事参谋與軍國體制

明治時代设立兵部省,负责管轄国家的防衛和治安維持的機関。因王政復古,征夷大将軍被废除,日本朝廷其他的省决定恢复原有的权威。

1871年(明治4年)7月,兵部省设立了陆军参谋局。应薩摩閥以及長州閥的要求,次年2月,根据太政官公告,兵部省废除,拆分为海军省和陆军省[50],陆军参谋局改为陆军省参谋局。1873年4月1日,陆军省参谋局改称第六局[51],1874年2月22日又改回原状[52]。1875年6月18日改为陆军省直属机构[53]。

1930年代的日本海军军令部。

1878年12月,陆军省独立出分管军令权的参谋本部[54]。1886年3月,参谋本部内分设海军部和陆军部,分别掌管海军和陆军的军令。1888年,海军部和陆军部分别改为海军军令部和陆军参谋本部,而陆海军全军参谋长称为「参军」。1889年,陆军参谋本部长改称「参谋总长」,设置海军参谋部负责海军军令。1893年5月制定的海军军令部条例(敕令第37号)规定,陆海军的军令部门(陆军的参谋本部和海军的军令部)在和平时期是对等的;而根据同年制定的战时大本营条例(敕令第52号),战时,海军军令权属于作为幕僚长的陆军参谋总长[55]。1903年12月,根据修改后的战时大本营条例(敕令第293号),在战争时期,陆海军的军令部门也保持对等的地位[56]。

1910年左右的日本陆军参谋本部。

1903年以勅令第294号为基础设立的军事参议院,是大日本帝国军中回复天皇重要军务咨询的国家机关。當天皇要進行军事咨询时,军事参议院會召开参议会并将意見上奏给天皇,但不允许軍官独自上奏。当有海陆军不相互干涉的军务时,可只由陆军或海军的参议官進入参议会。军事参议院由议长、军事参议官、干事长,和干事組成。议长由军事参议官中一般由军事元老担任,当发生紧急事件时议长可以绕过议院回应天皇咨询。军事参议官主要是元帅、陆军大臣、海军大臣、参谋总长、军令部总长及特别的亲任官陆海军将官,亲任官作为军事参议官副官只由佐尉官1人担任。干事长由侍从武官长或其他将官担任,负责整理军事参议会的庶务。干事由侍从武官中的陆海军佐官各一人担任,负责辅助干事长的职务。另外在必要的场合中,担任要职的将官可以作为临时参议官参加参议会。但是,参议会结束后将会解任临时参议官。雖然《大日本帝国宪法》列明天皇掌握统帅权,並赋予军令长官“帷幄上奏权”,即凡有关军令事项,可以不经过内阁直接上奏天皇。然而,近代日本實行廷政分离,天皇不亲政,即使在御前会议上裁决争端,也是只听不答,所以即使陆海军名义上直辖于天皇,实际上是一個獨立勢力。

1921年三名日本军部军官永田铁山、小烟敏四郎、冈村宁次參與了在德國莱茵河畔的巴登温泉聚会,达成了巴登巴登密约,承诺將加强日德之間的邦交,聚会的第二天,东条英机亦剛从柏林赶到。军部也演变成一法西斯團體。1929年经济危机爆发,日本国内经济困难,军部開始猛烈評击政党政治,並制造了一连串的暗杀及政变事件。陸軍省與海軍省聯合黑龍會之激烈奪權鬥爭,終於爆發1936年「二二六」東京軍事政變,海軍省及黑龍會政軍界聞人數人遇害,事後皇道派被整肅,統制派領袖東條英機控制的陸軍省自此徹底掌握軍部及內閣政權。1936年(昭和11年)发生二二六事件之际、当时的军事参议官之中的野中四郎大尉等同情反乱军,以结束当前事态为目举行了由军事参议官参加的非正式会议。之后又陆军大臣发表告示(昭和11年2月26日)。1936年的軍事政變後,由军部所扶植的傀儡广田弘毅内阁掌政,国家的決策权便从属于军部。广田弘毅按军部的意思改组国家机构,规定内阁中的陆海军大臣必须由中将以上的现役军人担任,使内阁成为军部的傀儡。广田内阁全面改组政府後,结束了「二重政府」的局面,确立了日本軍國體制,即是軍事獨裁的政治體制。

戰時大本营

甲午战争到太平洋战争期间大日本帝国陆海军的最高统帅机关是大本营,能够以大本营命令形式发布天皇敕命,是直属于天皇的最高司令部。大本营最初為臨時性質,甲午战争和日俄战争期间都临时设置了大本营,战争结束后即告解散。侵华战争爆发后设置的大本营一直存在到太平洋战争结束。

1893年(明治26年)5月19日,明治天皇颁布了《战时大本营条例》(敕令第52号);甲午战争爆发后的1894年6月5日,首次设置了大本营。根据1893年制定的《海军军令部条例》(敕令第37号),陆海军的军令部门在和平时期是对等的。而战时大本营条例规定,战时海军军令属于作为幕僚长的陆军参谋总长[57]。同年9月15日,天皇和大本营都移到广岛,称为「广岛大本营」[58]。1896年4月1日,大本营奉诏解散。1903年,《战时大本营条例》做了修改(敕令第293号):在战争时期,海军军令部长和陆军的参谋总长都被视为幕僚长,陆海军的军令部门在战时也保持对等地位[59]。日俄战争期间,大本营设置于1904年2月11日,解散于1905年12月20日。日中战争爆发初期,由于日中两国都没有正式向对方宣战[60],於是在1937年(昭和12年)11月18日,根据敕令第658号废止大本营只能在战时设置的规定,另頒大本营令(昭和12年军令第1号)规定大本营在发生事变时也可以设置。11月20日,隨即依新令设置了大本营,这次设置的大本营一直存在到太平洋战争结束后的1945年9月13日。太平洋战争末期,曾经计划将大本营转移到长野市松代町的地下掩体中,称为「松代大本营」;但工作尚未完成,战争就结束了[61]。

大本营下辖的机构大部分是参谋本部(陸軍)和军令部(海軍)的机构。大本营会议由天皇、参谋总长和次长、军令部总长和次长、参谋本部第1部长(负责作战事务)和作战课长、军令部第1部长和作战课长组成;陆军大臣和海军大臣列席会议,但没有发言权。大本营中不包含内阁总理大臣、外务大臣等政府文官(小矶内阁时期,首相曾例外地成为大本营的成员)。大本营政府联络会议负责在大本营和政府之间协调。

陸軍

1940年,由九七式中戰車和九五式輕戰車组成的混成部隊正在進行訓練。

明治時代所设立的省厅之一。负责管轄国家的防衛和治安維持的機関。功能相当于現在的防衛省。因王政復古,征夷大将軍被废除,日本朝廷其他的省决定恢复原有的权威。兵部省废除之后,应薩摩閥以及長州閥的要求,成立陸軍省和海軍省。

1872年(明治5年)2月,陸軍省从兵部省独立出来,与海軍省一同被单独設置。

總軍是日本陸軍在第二次世界大戰中部隊的最高編制,總司令官為陸軍大將,下轄數個方面軍。在1945年8月日本無條件投降時,日本陸軍計有中国派遣军、關東軍、南方軍、第一總軍、第二總軍、航空總軍等6個總軍。

1939年以前,日本陸軍的最高編制為軍,下轄數個師團,但中日戰爭開戰後,日軍大幅徵召兵員,擴建陸軍,方於軍之上再設立方面軍及總軍的編制。1939年9月12日,日本陸軍省為因應中日戰爭的需要,將华中方面军與华北方面军合并,首先於中國南京設立了第一支總軍「中国派遣军」,首任總司令官為西尾壽造大將。1941年11月6日,日本於發動太平洋戰爭的前一個月,另編成「南方軍」,以利進軍南洋群島,首任總司令官為寺內壽一大將。1942年10月1日,德蘇開戰,日本又將駐紮於新京的「關東軍」升格為總軍(總司令官梅津美治郎大將),以作為日蘇之間戰爭之準備。1944年後,日本在戰爭中節節敗退,軍方開始有人喊出「本土決戰」的口號,1945年4月7日,日本將原本防衛總司令部改制為「第一總軍」(總司令官杉山元大將,駐地東京)、「第二總軍」(總司令官畑俊六元帥,駐地廣島,在8月6日原子彈攻擊中遭到毀滅性的打擊)及航空總軍(總司令官河邊正三大將,駐地東京)。戰後,除第一總軍改制為復員司令部,專門負責部隊復員工作外,其餘總軍均遭裁撤。

方面軍是大日本帝国陸軍的军事单位之一。中日战争开战之前有朝鮮軍、台灣軍、関東軍、中国派遣军等4軍存在,并没有设立称之为方面軍的单位。随着1937年(昭和12年)7月7日盧溝橋事件的爆发,8月31日中国派遣軍改组为第1軍,在華北西部的作战地域也组建并部署了第2軍,与其他部隊统和编组而成的华北方面军是大日本帝国陸軍最初的方面軍。之后于同年11月7日设立华中方面军,1940年(昭和15年)2月9日设立华南方面军,太平洋战争开战以前撤编,太平洋战争开战时称为方面軍的仅有华北方面军。但是,随着战事的激烈化,而增设方面軍,终战时已组建有17支。此外,更进一步在方面軍之上,设立總軍作为陸軍部隊的最大单位。軍隊符号以HA为记,标记为1HA(第1方面軍)、2HA(第2方面軍)等与軍相区別。司令官由陸軍大将或中将親補。

大日本帝國沒有獨立的空軍,陸軍與海軍擁有各自的空中武力部隊。

海軍

1925年在吴海军工厂进行改造空母工程的「赤城」,该艦改造後在1927年3月25日開始服役。

明治政府继承了江户时代以來长崎海军传习所等组织的一些海军操练所与海军伝习所外加其他相关人员和装备。1870年(明治3年),陆海军正式分离。1872年(明治5年),海军省在川村纯义与胜海舟的指导下在东京都筑地区建立。1876年(明治9年)创立了海军兵学校。1893年(明治26年)成立了军令部。由於萨摩藩在西南战争中失去的影响力,早期的明治政府把陆军的发展重於海军。1903年(明治36年),在成立了参谋本部后,通过了两名海军大臣西乡从道和山本权兵卫的主张,开始对舰队的装备和组织结构进行了一番改革,到了中日甲午战争时,日本海军已经拥有了31艘军舰和24艘水雷艇。而到了日俄战争时,则达到了七十六艘军舰外加七十六艘水雷艇的规模。

日本海军之后在“复制·改进·创新”的政策下继续了自己的扩张道路。工厂经常会为测试和分解买入两艘相同型号的外国舰艇,随后对其进行研究和改进。这样子的作法使得最初只能依靠进口的军舰逐渐可以在国内进行组装,直到最后可以完全国产,从一八八〇年代开始的小型鱼雷艇到一九〇〇年代早期的大型战列舰。1905年建造的萨摩百分之八十的部件来自於英国,而在1910年完成的河内只有百分之二十的部件需要靠进口。日本海军最后的大型军舰进口是在1913年从维克斯购买的金刚战列巡洋舰。

在1922年12月27日開始服役的「凤翔」是世界上第一艘真正意义上的航空母舰。

一式陸上攻擊機在終戰前一直被作為日本海军的主力攻击机。

在经历了日本海海战后,佐藤铁太郎等海军戰略家,开始计划對策以應付美国海军的威脅,佐藤認為战列舰的數量必须达到對方的70%以上,但由於日本工业输出的局限性,战列舰数量只保持在60%。1918年,日本海军的预算达到了国家财政收入的32%,世界上第一艘正式的航空母舰凤翔竣工。410毫米口径的长门和460毫米口径的大和级战列舰后来成为了日本海军大舰巨炮主义的象征。1920年,在日俄战争结束后,海军开始了一套以美国海军为假想敌的“八八舰队”(八艘战舰加上八艘巡洋舰)增强政策。因为在1922年签订的华盛顿海军条约和1930年的伦敦海军条约的影响导致主力舰的建造被一度中断,但在伦敦海军条约破裂后则重新开始了扩充。1941年,到了太平洋战争开战前,日本海军的旗下拥有了十艘战舰,三百八十五艘舰艇和包括零战在内的3260架军用机。从日俄战争胜利以来一直到太平洋战争战败,大日本帝国海军一直和英国皇家海军与美国海军构成了全球范围内的世界三大海军。1928年,日本海军推出了吹雪型驅逐艦,开创性的127毫米口径炮和鱼雷塔成为了其它海军模仿的目标,而它610毫米的九三式鱼雷直到二次大战结束前为世界上最优秀的鱼雷之一。

1920-30年代,日本海軍大概分艦隊派及條約派兩個對立派系,於海军假日時期的日本政壇上挑起多次衝突。條約派認識到日本經濟的困難,中主張遵守倫敦海軍條約,限制軍備發展以充實國力的勢力,以加藤友三郎元帥為代表人物,以海軍省為代表。相對於此,艦隊派是指大日本帝國海軍中反對《倫敦海軍條約》,提倡全力擴張艦隊,挑戰歐美列強在亞太地區權力的勢力,以伏見宮博恭王、加藤寛治、山本英輔、末次信正、高橋三吉等人及軍令部為中心,日後珍珠港事變率領日軍艦隊偷襲夏威夷的南雲忠一中將亦為這一派的代表人物。雖說艦隊派與條約派互為對立,然而事實上,兩者所代表者僅為當時日本海軍中兩種對立的意見,並非有組織的兩個團體,兩者之間亦無明確的定義與分割。1929年,日本帝國海軍成立了海軍陸戰隊(海軍陸戦隊,かいぐんりくせんたい)。

衛戍部隊

大日本帝國陸軍時期,日軍將基地稱為衛戍地,其部隊長稱為衛戍司令官,例如東京衛戍司令官(とうきょうえいじゅしれいかん)。衛戍地設有衛戍醫院(衛戍病院)、衛戍監獄(衛戍刑務所、衛戍拘置所)等設施,均屬衛戍司令官所管。

憲兵隊是隶属于大日本帝國陸軍,存在于1881年至1945年。海军有自己的宪兵隊,稱作海軍特別警察隊。[62]

1881年3月11日,日本宪兵条例公布,5月9日宪兵队成立。宪兵条例列明宪兵是作为陆军军纪的代表,担任军内军纪的巡查和检察的任务,监督军人的日常品行。兼任行政警察和司法警察。日本陆军宪兵最初兵力1600名,在东京设有宪兵司令部。1883年在大阪建立了关西宪兵总司令部。1889年,设立六个师团后,每个师团都设置一个宪兵队。宪兵兵力2100名。甲午战争爆发,增设师团,宪兵兵力增加到5000名。第一次世界大战后,宪兵兵力裁至2000名。1923年陆军省正式规定了宪兵袖章,白棉质地的白箍宽十二公分,上面写有红色從右至左的「憲兵」二字。1931年918事变时,宪兵总数2250名。1935年9月东条英机任关东宪兵司令官后,把只有三百人的宪兵队伍迅速扩充为近千人。

大日本帝国曾設置的秘密警察组织特别高等警察,负责政治团体的调查工作。特别高等警察原隶属于内务省,二战前日本驻中华民国各领事馆均设有警察署,内设特高课。后来也被设立在占领区宪兵队内,归军部领导。

軍事人員養成

1883年至1945年間,陸軍大學校創設於東京都港區北青山(開校後一年遷往千代田區,在二次大戰結束前疏散至山梨縣甲府市),培養參謀軍官及日軍將級、大佐級高階軍官及軍事研究為其主要任務。設置的64年間共有3,485名畢業生。報考資格為日本陸軍士官學校畢業,在部隊兩年以上經歷,未滿30歲的中尉、大尉軍官。教育期間為步兵、騎兵三年,砲兵、工兵為兩年。日本陸軍內的諸所學校通常是在教育總監部的管轄下,陸軍大學校卻是由參謀本部直轄的學校,陸軍大學校畢業生的人事安排由參謀本部直接處理。

日本陆军士官学校是日本少尉軍官的養成學校。该校於日本明治维新期间开办,前身是1868年8月开办的「京都军校」,于1874年正式成立。该校毕业生均是日本近代军队的骨干,近代日本的陆军军官无论大将还是少尉,几乎都曾是该校的畢業生。當時日本陸軍士官學校和海軍兵學校學生一畢業即成為奏任官。日本皇族、華族也多數進這兩所學校。陆军士官学校的學制是两年预科,然后分兵科,以少尉候补生身份(佩戴上等兵军衔)进入部队实习5个月,战时缩短为3个月。部队实习结束晋升为军曹军衔,进入陆军士官学校本科或者陆军航空士官学校一年零五个月,战时缩短为一年半。本科毕业后,以见习士官身份(佩戴曹长军衔)回原部队实习数个月,实习结束后获得现役少尉的任命书。因此中学毕业生从入校到获得少尉军衔至少需要5年。

海軍兵學校、海軍機關學校與海軍經理學校是帝國海軍的三大軍校。日本海軍兵學校是大日本帝國海軍戰鬥兵科軍官的養成學校,設校於廣島縣江田島市。1869年,其前身「海軍操練所」開設,後改稱「海軍兵學寮」。1876年遷往東京築地,改稱「海軍兵學校」。1888年再遷往現址廣島縣瀨戶內海安藝群島的江田島。1943年在岩國飛行場設立岩國分校。1944年設立大分、舞鶴分校。1945年設立針尾分校。海軍兵學校的錄取年齡為16-19歲的中學校畢業生。學制起初是三年制,1927年改為3年8個月,1932年時改為4年制。後來因為需要大量軍事人員擴充軍隊,兵學校的學制由第66期開始縮短為3年8個月,再後來又縮減為3年3個月(67期)、3年4個月(68期)、3年(69期~71期)、2年4個月(72期)。海軍兵學校的最高年級生稱為「1號」,其下較低年級生則以「2號」、「3號」、「4號」分別稱呼之。海軍兵學校畢業生會以少尉候補生身份分發至練習艦隊,經過遠洋航行的術科講習及實地訓練後任職。

经济

明治維新以來,門戶被放以後,日本政府開始推行富國強兵和殖產興業政策。日本開始工業化,躋身列強。當時日本開始出現了數個影響日本經濟深遠的巨無霸公司:三井、三菱和住友。三井财团早年聘用了三野村利左卫门、益田孝、中上川彦次郎等人,掌握了近代化经营模式。1876年,三井银行和三井物产创立。此后,财团不断扩大产业领域,进入了纺织业、采矿业和机械制造业等行业。1909年,成立三井合名会社。当时已经成为日本规模最大的财阀。

1907年3月,在上野公園舉行的東京勸業博覽會。

1914年日本碓冰峠电氣化列车。

1918年,米價急漲,日本農村爆發米騒動事件,並演變成武裝衝突,参与者逾二百萬人;事後警方逮捕超過二萬五千人,其中八千二百人被判各項刑罰:轻则罚款,重则處死[63];此事亦使寺內內閣下台。由於當時日本內地的大米供不應求,因而增加生產朝鮮和臺灣的大米,並进口更多的外地大米至內地,以解內地缺米之憂;朝鲜和臺湾对内供米减少,朝鲜农民祇能从滿洲进口杂粮充饥[64]。

1900年籌備的國營八幡製鐵所是當時全日本規模最大的煉鋼廠。

因為在第一次世界大戰中歐洲战场軍需激增,日本的經濟從中获益很多。重工業在日本經濟中的位置也因此大幅提升。當時日本開始出現自江戶時代起的首次貿易順差;而到了1920年代,製造業和礦業在全国生产总值中佔的比重為23%,首度超越農業的21%,日本亦因此成为了債權國。但在第一次世界大戰結束后,歐洲國家對軍需品的需求下降,使依赖軍需品外銷的日本经济陷入低谷。1923年的關東大震災导致日本多間銀行信用不佳,1927年发生了昭和金融恐慌。1929年,更發生了全球性的經濟大蕭條。1930年,由于解除黃金出口禁令與世界恐慌等一连串影响,日本经济恶化。日本在第二次世界大戰開始时,自由經濟轉換成國家统制經濟(戰時經濟),這段時間日本製造業和礦業總值佔日本全国生产总值超過30%,這是由於軍事工業的發展。

貨幣政策

1930年日本银行大阪分行的航拍圖。银行前方的大街是御堂筋的一部份。

日本银行在帝國金融體系的崗位相當於其他國家的中央银行。依據日本銀行法,日本银行為財務省主管的認可法人,是獨立於日本政府的法人。1882年6月帝國颁布日本银行条例。1882年10月10日日本银行正式成立。1942年2月,日本颁布日本银行法(昭和17年法律第67号)。1942年5月1日,根据旧日本银行法施行法人改组。

1871年6月27日,日本制定了貨幣單位「圓」(円),取代當時的四进制的二分金。當年明治政府发布《新货币条例》,规定新货币采用金本位,以圆为单位,一圓与1500毫克纯金等值,并设有辅币单位錢及厘,兑换比例为十进制,即1圓=100錢=1000厘。[65]在日本国内,白银的价值相对较高。因而其黄金与白银比价要低于国际市场,这就使得国际投机商有利可图。他们将銀兩运入日本,换成黄金,再到其他国家卖出。此举扰乱了日本经济,到1874年,日本实际上转向了银本位制。[66]虽然白银的价格相对于黄金仍然在下跌,但出于贸易结算的考虑,日本对外贸易多以银币计算。1897年,随着日本货币法的发布,日圓的金本位制度第二次以法律形式被确立下来。该法律规定1日圓与750毫克黄金等价。1931年12月31日,日本由大藏省宣布停止黄金输出,禁止金幣与鈔票之间的兑换。

朝鲜半岛地區

日治朝鲜時期,日本在朝鲜半岛开展了包括兴建基础设施等的经济建设。1912至1937年間,朝鲜半岛GDP年增长4.2%,超过了日本列島和西欧。[67]其对外贸易在1911年以向英国进口最多,占39.46%,其次依次为清帝國、美国、德意志帝国、荷属东印度、英属印度和俄罗斯帝国,以向清帝國出口最多,占54.79%[68]:227。

滿洲地區

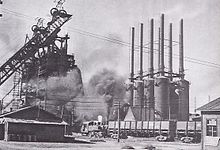

满洲鞍山昭和製钢所

滿洲當時已建立起較完備、先進的工業體系。包括鐵道運輸、航空、航海、鋼鐵、煤炭、機車、汽車製造、飛機製造和軍工等工業部門。時任滿洲國國務院實業部總務司長岸信介向關東軍說:「要是沒有財閥、資本家,就無法進行初期建國工程」,而從日本引入財閥投資[69]:223。財閥的資金迅速湧入滿洲國。鯰川義介的日產財閥藉此進入滿洲,旗下擁有日立製造所、日產汽車、日本礦業、日本化學工業等130家公司,是擁有15萬名員工之大財閥[69]:223-224。滿洲國對於工業部門採取經濟統制政策,推行“一業一社”的原則,每個行業都成立一個“特殊會社”——壟斷性公司。滿鐵之所以接受改組,時任滿鐵總裁之松岡洋右是岸信介叔叔之妻舅,和滿業之鮎川義介為姻親[69]:223-224。由于战争的进行导致物资奇缺,满洲国末期时国务院制定《金属类回收法》[70]。

滿洲國鋼鐵和化學工業主要集中在鞍山和本溪湖,煤炭工業集中於撫順、本溪湖、阜新,油頁岩和合成燃料工業集中在撫順和吉林,菱鎂礦業集中於海城和大石橋,水力發電集中於吉林和鴨綠江,機械、軍火、飛機工業中心為奉天(今瀋陽),紡織和和食品等輕工業則集中在大連、丹東、哈爾濱、齊齊哈爾等城市。

台灣地區

日治台灣產業發展最顯著的是糖業。台灣總督府為謀求台灣產糖量的增加,進行一連串糖業改革措施,包括引進含糖量高的蔗種、改善製糖方法,獎勵從事糖業者。總督府並扶植資本家投資製糖業,建立「原料採集區域制度」,規定農民只能把甘蔗賣給自己農地附近的糖廠,而且價格由糖廠決定。在這樣的制度下,吸引了許多日本大財團來台設立製糖公司,在台灣眾多糖公司中也有幾家台灣人創辦較大規模的,如林本源製糖。

1900年,三井財閥設立臺灣第一家新式製糖工廠「臺灣製糖株式會社」[71],新式糖廠至1911年已有11家、1927年增為45家,其中臺灣、明治、鹽水港、大日本、新港、新高等糖廠佔總產量80%。然而,從臺灣糖業圖(1934年)可見,有部份臺灣人的傳統製糖事業仍以改良糖廍的方式經營[72]。

經過總督府全力支持後,臺灣糖業於1930年代產量達到高點。以1931年為例,臺灣全年總共產出24億3834萬4890斤(台斤),是整個帝國產糖量最多的地區。[73]日本稻作專家磯永吉在任教台北帝國大學期間,以日本種稻米改良培植出蓬萊米。日本农学家新渡戶稻造任臺灣總督府殖產局長時,於1901年提出《糖業改良意見書》,對臺灣糖業有重大影響。總督府又大力推廣阿薩姆紅茶的種植,讓福爾摩沙茶外銷歐洲與美洲市場。

文學

明治時代的日本經歷迅速現代化,大量外來文化也在這段時期被引進日本。自由詩就是隨著歐洲文學引進日本的詩歌題栽之一,這種體裁主要是一些長篇的及體現新學術理念的作品。年輕日本散文家及劇作家爭相獵取新思想,但小說家還是最早把這些理念融入其作品之中。

當時新出現的通俗文學集中於“私小說”這一種體裁的創作以及一些不尋常的重要作家,比如夏目漱石,就寫下有名的小說《我是貓》。除此之外,他還有代表作《少爺》及《心》。被譽為“小說之神”的志賀直哉及森鷗外就致力於運用西方的文學風格及技巧。芥川龍之介也寫下不少有名的歷史短篇小說。尾崎紅葉、泉鏡花及樋口一葉等作家的風格則保留了近代日本文學早期的面貌。

在明治世代早期(1868-1880年代),福澤諭吉創作啟蒙文學,是近世描畫激烈轉變的社會的普及讀物。接著,在明治中期(1880年代後期至1890年代早期),坪内逍遥及二葉亭四迷開始引入現實主義,但在同時,古典主義的尾崎紅葉,山田美妙及幸田成行也大受歡迎。樋口一葉,是在當時少數的女性作家,以口語及文學語言用簡單的手法寫下一些關於該世代女人無力的短篇故事。泉鏡花,尾崎的追隨者,追求典雅的風格,其早期的小說如《外科室》(1895年)就用文學的語言寫成;後來的小說,比如《高野聖》(1900年)就用口語創作。

1880年代的銀座磚城,因區內建築大量使用烧制砖瓦而得名。1872年银座大火后,日本政府按「都市防火」原則於原火除地修筑而成,但因當時缺乏抗震設計,區內建築大多在1923年关东大地震期间被震毁。

1918年,山梨县县厅甲府市第二代市政廳前悬挂的萬國國旗。

國土範圍

大日本帝國的領土分為「內地」與「外地」,兩者的區別在於後者具有屬地的性質;廣義上的領土也包括在中國境內的數個租借地。此外,大日本帝國發動大東亞戰爭後,在其佔領的部分外國領土上樹立多個傀儡政權,如在中国东北扶持滿洲國、南京國民政府(汪精衛政權),在菲律賓建立第二共和國等。

首都

京都→東京

明治天皇在1867年即位後,隔年即以「行幸」(天皇出巡)的名義,將皇室駐地由京都遷至江戶(日本歷史上稱為「東京行幸」),以之為行在,並以「在東方的京都」之名將江戶改名為「東京」。在此之後,日本朝廷及政府也隨之遷移至東京。明治天皇以江戶時代的江戶城為新住所,這個新皇宮曾使用「東京城」、「宮城」等名,二戰後更名為皇居至今。東京則因為是「帝國的首都」而常被稱為「帝都」。

日本法律並沒有規定首都位置,僅有在1923年(大正12年)9月12日發布的《關東大地震發生後之詔書》(関東大震災直後ノ詔書)提到「東京為帝國之首都」(東京ハ帝国ノ首都)。事實上,象徵天皇駐地所在的天皇寶座「高御座」並沒有隨著朝廷遷至東京,而是繼續留在京都舊皇宮(至今仍是如此),大日本帝國時期在位的明治、大正、昭和等3位天皇也都是在京都即位,這使得京都仍然具有部分的首都機能。

內地

與現在日本的領土範圍大致相同,即北海道、本州、四國、九州等日本列島四大島,加上奄美群島、琉球群島、小笠原群島,以及這些群島的附屬島嶼。

內地的範圍中,曾有重大主權變更的區域有:

千島群島:原僅擁有南千島群島,在1875年與俄罗斯帝国簽訂《樺太千島交換條約》後全部取得,並編入北海道轄區。

南樺太(樺太廳):即庫頁島南半部(北緯50度以南)。原属俄罗斯帝国,1905年日俄戰爭後獲得;原劃歸於外地,1943年編入內地。在《樺太千島交換條約》簽訂前,曾與俄罗斯帝国共管整個庫頁島。

第二次世界大戰結束前,南樺太與整個千島群島被蘇聯佔領;日本雖在《舊金山和約》中放棄這兩地的主權,但沒有涵蓋持續被蘇聯管治的南千島群島。此爭議延續至蘇聯解體後繼承其政治地位的俄羅斯聯邦,雙方至今尚未解決。

外地

有別於內地的稱呼。性質上等同於屬地,因此適用日本本土的部分法律。在1945年日本投降後,日本被迫放棄所有外地的統治權。

臺灣:包含火燒島、紅頭嶼等附屬島嶼以及澎湖群島、新南群島(南沙群島之一部分,1939年編入高雄市)

- 原為大清帝國領土,1895年透過《馬關條約》割讓,战后由中华民国政府接管。參見臺灣日治時期、臺灣總督府。

- 朝鮮

- 原為獨立國家,1910年透過《日韓合併條約》併入版圖,战后由美苏两国接管,后分裂为朝鲜和韩国。參見朝鮮日治時期、朝鮮總督府。

租借地

關東州:位於遼東半島南端,涵蓋大連、旅順等地,战后被苏联接管,1955年移交中华人民共和国。

膠州灣:包括青島等地;日本的租借時間僅止於第一次世界大戰前後(1914年 -1922年)。

委任統治區域

南洋廳(南洋群島,包括现北马里亚纳群岛、密克罗尼西亚联邦、马绍尔群岛和帕劳):原為德國屬地,第一次世界大戰後由國聯委任日本統治,日本退出國聯後將其併吞,並編入外地。战后被美国接管。

間接統治區域

南滿洲鐵道附屬地(滿鐵附屬地),战后被中华民国政府接收。

中國各大城市內的租界(战后均被中华民国政府接收)- 天津日租界

- 汉口日租界

- 苏州日租界

- 重庆日租界

- 另外,日本在上海公共租界和鼓浪屿公共租界内,有一定势力。

第二次世界大戰時實質控制地

| 佔領地 | 今日所在地 | 佔領年份 | 參見 |

|---|---|---|---|

| 英属马来亚 | 马来西亚 | 1941年-1945年 | 日本佔領馬來亞 |

英屬北婆罗、英屬沙捞越、汶萊 | 马来西亚、汶萊 | 日本佔領婆羅洲 | |

| 英屬新加坡 | 新加坡共和國 | 1942年-1945年 | 新加坡日佔時期 |

| 英屬緬甸 | 緬甸聯邦 | 日本佔領緬甸及緬甸國 | |

| 英屬吉爾伯特群島 | 吉里巴斯共和國 | 1941年-1943年 | |

| 英屬香港 | 香港特別行政區 | 1941年-1945年 | 香港日佔時期 |

英屬印度安達曼群島 | 印度聯邦 | 1942年-1945年 | 日本佔領安達曼群島 |

| 英屬所羅門群島 | 所羅門群島 | 1942年-1943年 | 索羅門群島戰役 |

| 英屬聖誕島 | 澳屬聖誕島 | 聖誕島之戰 | |

| 荷屬東印度 | 印尼 | 1942年-1945年 | 荷屬東印度日佔時期 |

| 法屬印度支那 | 越南、寮國、柬埔寨 | 1940年-1945年 | 越南帝国、柬埔寨王國 |

| 美屬關島 | 美屬關島 | 1941年-1944年 | 關島戰役 |

| 美屬威克島 | 美屬威克島 | 1941年-1945年 | 威克島戰役 |

美國阿拉斯加領地基斯卡島、阿圖島 | 美利堅合眾國 | 1942年-1943年 | |

| 美屬菲律賓自由邦 | 菲律賓共和國 | 1942年-1945年 | 日本佔領菲律賓及菲律賓第二共和國 |

| 澳管新幾內亞 | 巴布亞紐幾內亞獨立國 | 新幾內亞之戰 | |

| 英澳紐共管諾魯 | 諾魯共和國 | 日本佔領諾魯 |

帝國遺產

日本於1945年8月15日终戰時,仍然控制着中国東部及東南亞的大片領土,當地的日本資產,包括工廠、基础建设,有很多都由當地在戰後成立的政府所接收。中國的鞍山鋼鐵集團的前身就是南滿洲鐵道株式會社在1916年成立的「鞍山製鐵所」和「昭和製鋼所」。國民政府收复中国东北後,負責掌管全國重工業的資源委員會利用剩餘練鋼設備改組成鞍山鋼鐵公司。中國共產黨占领中国东北後鞍山鋼鐵公司仍維持既往編制,並藉由蘇援重建成為中華人民共和國規模最大且最先進的鋼鐵生產公司。

注释

^ 但根据外务省的通知,不是法定名稱。

^ 日本在1872年3月派遣外務卿副島種臣前往中國,詢問清朝為何不懲辦臺番,清朝總理衙門大臣吏部尚書毛昶熙及戶部尚書董恂當時以「生番」(不順服清廷的臺灣原住民)不服王化為理由推搪。

原文:「副島:「生番害人,貴國置之不理,我國有必要問罪島人,因與貴國盟好,特先來奉告。」毛、董:「生番係我化外之民,問罪與否,聽憑貴國辦理。」」

^ 數字有爭議,詳見關於南京大屠殺的爭論以及南京大屠杀的死亡人数。

参考文献

^ 1.01.1 Chronological table 5 1 December 1946 - 23 June 1947 . National Diet Library. [2010-09-30].

^ Jansen, p.334.

^ 甘懷真,東亞政治秩序與生命意義的安頓:以近代日本的國家轉換為例,法鼓人文學報第二期

2005 12 月,頁 203 '"'-'215

^ 安丸良夫(著)、劉金才(譯)(2010)。近代天皇觀的形成。北京市:北京大學出版社。

^ 大政奉還與王政復古. 中華民國教育部. [2013-12-09].

^ 袁昌堯,張國仁. 日本简史. 書林出版有限公司. 1996: 33. ISBN 9789575865993.

^ 箱館戦争の七カ月. 箱館奉行所. [2014-09-06] (日语).

^ 五稜郭の歴史 箱館戦争~現在. 函館市. [2014-09-06] (日语).

^ 第三章 開拓使・札幌県時代(明治2年〜19年). 帯広市. [2014-09-06] (日语).

^ 開拓時代. 北海道デジタル図鑑. [2014-09-06]. (原始内容存档于2015年3月13日) (日语).

^ 11.011.1 大庭幸生・永井秀夫. 《北海道の百年》. 東京都: 山川出版社. 1999. ISBN 4-634-27010-2 (日语).

^ 林明德. 日本史. 三民書局. 1986: 248. ISBN 957-14-0710-0.

^ Donard King,著、角地幸男譯. 《明治天皇(上)》. 新潮社. 2001: 431–447. ISBN 4-10-331704-3.

^ Edward H. House (譯/陳政三). 征臺記事‧武士刀下的牡丹花. 原民文化事業有限公司. 2003: 26–30. ISBN 957-8491-95-6.

^ 林呈蓉. 牡丹社事件的真相. 博揚文化事業有限公司. 2006. ISBN 957-0463-76-7.

^ 牡丹社事件. 世新大學. [2014-03-14].

^ 日本最後的內戰:日本武士覆滅的西南戰爭. 華夏經緯網. 2008-06-26 [2014-01-22].

^ 小島慶三. 《戊辰戦争から西南戦争へ》. 中央公論新社. 1996: 186–191. ISBN 4-12-101316-6 (日语).

^ 赤嶺守. 琉球王國的滅亡 (三). 歷史月刊. [2014-03-14].

^ 1894年8月1日清朝和日本政府互相向对方宣战. 共识网. 2012-08-01 [2014-01-23]. (原始内容存档于2016-03-05).

^ 丁中江. 北洋軍閥史話:六、甲午戰爭与馬關和約. [2014-01-23].

^ James Clerk Maxwell on the nature of Saturn's rings, JOC/EFR, 2006年3月 [2008-12-20]

^ 1904年度事件:日俄战争. 騰訊. [2014-01-22].

^ The annexation of Korea. The Japan Times. 2012-08-29 [2016-03-18].

^ 関東大震災の惨状. 探検コム. [2008-01-12] (日语).

^ 嘉南大圳. 中華民國行政院公共工程委員會. [2014-01-22]. (原始内容存档于2014-04-27).

^ 台灣的古圳道 王萬邦/著 ISBN 978-957-28561-0-9 2003年4月出版

^ 黃紹恆. 昭和初期金融恐慌的台銀危機(之三)台灣總督府在1927年昭和金融恐慌期的應對. 遠流出版. [2014-03-14] –通过新浪新聞.

^ 辛亥百年祭——中國人完全不了解的近代史(五). 中華網. [2015-06-11].

^ 写真で見る二・二六事件、証言で綴る226事件. 探検コム. [2014-03-22] (日语).

^ 甲級戰犯中被絞死的惟一文官:廣田弘毅. 中國青年報. 2005-06-08 [2013-12-09] –通过新華網.

^ 日本政府承认南京大屠杀事件中有杀害非战斗人员行为. 新華網. [2015-03-21].

^ 孙宅巍. 论南京大屠杀遇难人数认定的历史演变 (PDF). 江海学刊. 2001. (原始内容 (PDF)存档于2014-03-22).

^ 中國命運‧關鍵十年 - 美國與國共談判真相(1937~1947). 天下文化. 2010-07-07 [2014-03-25].

^ 險象環生的日本二戰投降內幕:主戰派爆兵變. 中國評論新聞網. 2009-06-26 [2013-12-09].

^ 日本偷袭珍珠港的真正原因. 世界博览. 2005-06 [2014-03-25] –通过网易.

^ 中途島戰役. 華夏網. 2015-04-16 [2015-06-11].

^ 1945,攻佔沖繩島. 2013-07-10 [2013-12-09]. [失效連結]

^ Potsdam Declaration|Birth of the Constitution of Japan. [2013-12-11].

^ Japanese Instrument of Surrender. educationworld.net. [2006-12-28].

^ 海野福寿. 伊藤博文と韓国併合. 青木書店. 2004. ISBN 978-4-250-20414-2 (日语).

^ Yutaka, Kawasaki. Was the 1910 Annexation Treaty Between Korea and Japan Concluded Legally?. Murdoch University Electronic Journal of Law. 1996-08-07 [2007-02-19].

^ The Abacus and the Sword; Duus, Peter; Univ of California Press, 1995; pp. 18–24

^ Treaty of Annexation. USC-UCLA Joint East Asian Studies Center. [2007-02-19]. (原始内容存档于2007年2月11日).

^ 高丽大学校韩国史研究室. 新编韩国史. 山东大学出版社. 2010: 第231-232页. ISBN 9787560740997.

^ 水田直昌. ‘統監府時代の財政’, 编. 《朝鮮近代史料研究》. 友邦協会編、クレス出版〈友邦シリーズ〉. 2002年12月. ISBN 4-87733-121-2.

^ Lee, Ki-Baik; Translated by Edward W. Wagner with Edwar J. Shultz. A New History of Korea (韓國史新論). Ilchorak/Harvard University Press. 1999: p. 1080. ISBN 0-674-61575-1. 引文使用过时参数coauthors (帮助) 引文格式1维护:冗余文本 (link)

^ 高丽大学校韩国史研究室. 新编韩国史. 山东大学出版社. 2010: 第233-235页. ISBN 9787560740997.

^ 高丽大学校韩国史研究室. 新编韩国史. 山东大学出版社. 2010: 第235-238页. ISBN 9787560740997.

^ 明治太政官期法令の世界,国立国会図書館

^ 法令全書. 明治6年 内閣官報局

^ 法令全書. 明治7年 内閣官報局

^ 法令全書. 明治7年 内閣官報局

^ 法令全書. 明治11年 内閣官報局

^ 戰時大本營條例 (明治二十六年敕令第五十二号)[永久失效連結]

戰時大本營條例 (明治二十六年敕令第五十二号)[永久失效連結]

^ 戰時大本營條例改正ノ件[永久失效連結]

戰時大本營條例改正ノ件[永久失效連結]

^ 戰時大本營條例_(明治二十六年勅令第五十二号)戰時大本營條例 (明治二十六年勅令第五十二号)

戰時大本營條例_(明治二十六年勅令第五十二号)戰時大本營條例 (明治二十六年勅令第五十二号)

^ 存档副本. [2010-09-11]. (原始内容存档于2010-07-10).

^ 戰時大本營條例改正ノ件 戰時大本營條例改正ノ件

戰時大本營條例改正ノ件 戰時大本營條例改正ノ件

^ 郭汝瑰,黄玉章,中国抗日战争正面战场作战记,江苏人民出版社,2002. ISBN 9787214030344.

^ 西条地区を考える会,松代でなにがあったか! 大本営建設、西条地区住民の証言,竜鳳書房,2006年1月ISBN 978-4947697295

^ Masae Takahashi (editor and annotator), Zoku Gendaishi Shiryo ("Materials on Contemporary History, Second Series"), Volume 6, Gunji Keisatsu ("Military Police"), (Tokyo: Misuzu Shobo, 1982), pp. v–xxx.

^ W. J. Macpherson. The Economic Development of Japan 1868–1941. Cambridge University Press. 1995. ISBN 978-0521557924.

^ 許介鱗. 日本殖民統治台灣與朝鮮的比較(二). 海峡评论. 2006, (182) [2014-01-22]. (原始内容存档于2014-02-01).

^ 日本圆. 中国印钞造币总公司. [2009年9月17日]. (原始内容存档于2008年9月21日) (中文(简体)).

^ 关于日本市场经济. [2009年9月22日] (中文(简体)).

^ 中国与朝鲜半岛关系史论

^ Andrew Grajdanzev. The Government of Korea, 编. Modern Korea 1. Institute of Pacific Relations. 1944年.

^ 69.069.169.2 宮脇淳子. 第三章 滿洲國建國、崩壞以及其後. 《這才是真實的滿洲史——中日滿糾纏不已的「東北」如何左右近代中國》 初版. 新北市: 八旗文化. 2016 [2013]. ISBN 978-986-5842-71-0 (中文(繁體)).

^ 揭秘伪满洲国. 中国网. 2009-09-15 [2011-07-28] (中文(简体)).

^ 國立臺灣歷史博物館. 斯土斯民-臺灣的故事:新式糖廠. 斯土斯民展品列表 - 斯土斯民-臺灣的故事. 國立臺灣歷史博物館.

^ 國立臺灣歷史博物館. 斯土斯民-臺灣的故事:臺灣糖業圖(1934年). 斯土斯民展品列表 - 斯土斯民-臺灣的故事. 國立臺灣歷史博物館.

^ 神戶大學電子新聞:断然首位を占むる台湾製糖実績. 133.30.51.93. [2014-08-15]. (原始内容存档于2014-02-26).

外部連結

維基共享資源中与大日本帝国相關的分類

維基共享資源中与大日本帝国相關的分類

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||