![Creative The name of the picture]()

Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP

Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP

|

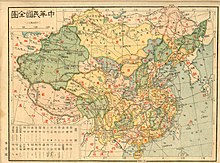

中華民國大陸時期

行政區劃單位 |

|---|

|

|

|

|

|

|

|

現行行政區劃、原公告疆域行政區劃

- 模板: 中華民國臺灣時期、中华人民共和国

|

|

中華民國行政區劃沿革,主要講述中華民國大陸時期地方行政制度的變遷過程。

目录

1 军政府時期

2 北京政府時期

3 国民政府时期

4 省级行政區劃年表

5 省级以下行政区划沿革

6 注釋

7 参考文献

8 参见

军政府時期

1911年10月10日,武昌起义爆發,次日湖北軍政府成立。七個星期之內,湖南、陝西、江西、山西、浙江、江蘇、貴州、安徽、廣西、福建、廣東等省紛紛響應,陸續宣佈脫離清室獨立,并依據《中國同盟會革命方略》的規定成立全省性的軍政府[1]。上海和重慶境内则設立獨立的軍政府,並不受本省軍政府的領導。内地十八省只剩下甘肃、河南、直隶三省效忠清政府。由於起義各省尚未成立起全國性的中央政府,因此各省的地方行政區劃由各地方軍政府自行制定。

北京政府時期

主条目:中华民国北京政府

北京政府於民國2年(1913年)1月8日公佈《劃一現行各省地方行政官廳組織令》、《劃一現行各道地方行政官廳組織令》、《劃一現行各縣行政官廳組織令》(以下統稱「劃一令」),5月又公佈《省官制》、《道官制》、《縣官制》,將清代的直隸州、直隸廳及州、廳全部改編為「縣」、確立了省、道、縣三級行政區制度[2]。

民國三年(1914年)8月28日,在全國各地設置了93個「道」,分為繁要缺、邊要缺、繁缺、邊缺、要缺、簡缺共6類三个等级。其中“繁要缺”是駐紮在省會的首道,地方形勢緊要,政務繁雜的道;“邊要缺”是地處邊陲,形勢緊要的的道;“繁缺”是轄縣較多、財政情況良好的道;“邊缺”是邊境地區或重要行政據點;“要缺”是境內轄有重要商埠的道;“簡缺”是轄縣較少、事務較簡、財政情況不佳的道。京兆地方及稍後設置的東省特別行政區,因政區特殊,均未設道。又熱河,察哈爾,綏遠,川邊特別行政區因縣級政區較少,均只各設1道。各省一般平均在3~4道,僅甘肅及黑龍江省最多,皆設置了7道。各道管轄縣數,一般在10~30縣之間,不過也存在了如黑龍江省黑河道轄3縣,陝西省關中道轄40縣以上的道的特殊例子。

因為道制的等級與發行行政經費的多少有關,因此各省紛紛提出等級重新評估的要求,從民國三年(1914年)至四年(1915年)5月之間,內務部先後批准河南省河洛道、江蘇省徐海道、廣西省蒼梧道及鎮南道、吉林省依蘭道的升等。同一時期內,江蘇省淮揚道、浙江省甌海道、黑龍江省綏蘭道、廣東省潮循道、山東省東臨道的升等要求,因行政管轄區域不大,行政事務也不複雜,均被內務、財政兩部駁回。在1年半內,有如此多的道因經費問題而請求升等,引起了北洋政府的注意。內務部及財政部於民國四年(1915年)6月經大總統批准,今後若無特別的情況,不再重新評估核辦。

中华民国各省、道等级

|

|---|

省(區)

|

道名

|

等級

|

備注

|

|---|

1913年

|

1914年

|

其他年份

|

|---|

直隷省

|

渤海道

|

津海道

|

|

繁要缺,一等

|

|

范陽道

|

保定道

|

冀南道

|

大名道

|

要缺,二等

|

口北道

|

簡缺,三等

|

奉天省

|

南路道

|

遼瀋道

|

|

繁要缺,一等

|

|

東路道

|

東邊道

|

邊缺,二等

|

北路道

|

洮昌道

|

要缺,二等

|

西路道

|

|

|

民國二年(1913年)9月裁撤

|

中路道

|

吉林省

|

西南路道

|

吉長道

|

|

繁要缺,一等

|

|

西北路道

|

濱江道

|

東南路道

|

延吉道

|

邊缺,二等

|

民國十年(1921年)9月升為一等

|

東北路道

|

依蘭道

|

簡缺,三等

|

民國四年(1915年)5月改為邊缺、二等

|

黑龍江省

|

|

龍江道

|

|

繁要缺,一等

|

|

綏蘭道

|

繁缺,二等

|

民國四年(1915年)9月升為一等

|

黑河道

|

邊要缺,一等

|

|

|

呼倫道

|

|

民國十四年(1925年)呼倫貝爾自治政府撤銷自治後設置

|

山東省

|

岱北道

|

濟南道

|

|

繁要缺,一等

|

民國十四年(1925年)10月裁撤4道

|

岱南道

|

濟寧道

|

要缺,二等

|

濟西道

|

東臨道

|

簡缺,三等

|

膠東道

|

繁要缺,一等

|

|

|

濟南道

|

不詳

|

民國十四年(1925年)10月設置,民國十六年(1927年)8月北京政府承認,各道等級不詳

|

東昌道

|

泰安道

|

武定道

|

德臨道

|

淄青道

|

萊膠道

|

東海道

|

兗濟道

|

琅琊道

|

曹濮道

|

河南省

|

豫東道

|

開封道

|

|

繁要缺,一等

|

|

豫北道

|

河北道

|

要缺,二等

|

豫西道

|

河洛道

|

簡缺,三等

|

民國三年(1914年)11月改為繁缺,二等

|

豫南道

|

汝陽道

|

要缺,二等

|

|

山西省

|

中路道

|

冀寧道

|

|

繁要缺,一等

|

|

北路道

|

雁門道

|

簡缺,三等

|

民國四年(1915年)7月改為要缺,二等

|

河東道

|

要缺,二等

|

|

江蘇省

|

|

金陵道

|

|

繁要缺,一等

|

|

滬海道

|

民國三年(1914年)1月名上海道,5月改名

|

蘇常道

|

|

淮揚道

|

繁缺,二等

|

徐州道

|

徐海道

|

要缺,二等

|

民國三年(1914年)11月改為繁要缺,一等

|

安徽省

|

|

安慶道

|

|

繁要缺,一等

|

|

蕪湖道

|

繁缺,二等

|

淮泗道

|

江西省

|

|

豫章道

|

|

繁要缺,一等

|

|

廬陵道

|

簡缺,三等

|

贛南道

|

要缺,二等

|

贛北道

|

潯陽道

|

民國五年(1916年)2月升為一等

|

福建省

|

東路道

|

閩海道

|

|

繁要缺,一等

|

|

南路道

|

廈門道

|

西路道

|

汀漳道

|

要缺,二等

|

北路道

|

建安道

|

簡缺,三等

|

浙江省

|

|

錢塘道

|

|

繁要缺,一等

|

|

會稽道

|

金華道

|

簡缺,三等

|

甌海道

|

繁缺,二等

|

湖北省

|

鄂東道

|

江漢道

|

|

繁要缺,一等

|

|

鄂北道

|

襄陽道

|

要缺,二等

|

鄂西道

|

荊南道

|

荊宜道

|

民國十年(1921年)8月改名並縮小管轄區域

|

|

施鶴道

|

|

民國十年(1921年)8月析荊南道設置

|

湖南省

|

|

湘江道

|

|

繁要缺,一等

|

|

衡永彬桂道

|

衡陽道

|

繁缺,二等

|

|

武陵道

|

要缺,二等

|

辰沅永靖道

|

辰沅道

|

陝西省

|

中道道

|

關中道

|

|

繁要缺,一等

|

|

陝南道

|

漢中道

|

要缺,二等

|

陝北道

|

榆林道

|

邊缺,二等

|

陝西道

|

|

|

陝東道

|

甘肅省

|

蘭山道

|

|

繁要缺,一等

|

|

隴南道

|

渭川道

|

要缺,二等

|

隴東道

|

涇原道

|

簡缺,三等

|

朔方道

|

寧夏道

|

海江道

|

西寧道

|

邊缺,三等

|

河西道

|

甘涼道

|

邊關道

|

安肅道

|

簡缺,三等

|

新疆省

|

鎮迪道

|

迪化道

|

|

繁要缺,一等

|

|

伊犁道

|

邊缺,二等

|

阿克蘇道

|

簡缺,三等

|

喀什噶爾道

|

邊要缺,一等

|

|

|

塔城道

|

|

民國五年(1916年)12月塔爾巴哈臺區域併入改置

|

阿山道

|

|

民國八年(1919年)6月阿爾泰區域併入改置

|

焉耆道

|

邊缺 三等

|

民國九年(1920年)4月設置

|

和闐道

|

邊缺,三等

|

四川省

|

川西道

|

西川道

|

|

繁要缺,一等

|

|

川東道

|

東川道

|

上川南道

|

建昌道

|

要缺,二等

|

下川南道

|

永寧道

|

簡缺,三等

|

民國四年(1915年)3月改為二等

|

川北道

|

嘉陵道

|

要缺,二等

|

|

邊東道

|

|

|

民國三年(1914年)劃入川邊特別區,廢

|

邊西道

|

廣東省

|

|

粤海道

|

|

繁要缺,一等

|

|

嶺南道

|

簡缺,三等

|

潮循道

|

繁缺,二等

|

高雷道

|

瓊崖道

|

邊要缺,一等

|

欽廉道

|

邊缺,二等

|

廣西省

|

邕南道

|

南寧道

|

|

繁要缺,一等

|

|

郁江道

|

蒼梧道

|

簡缺,三等

|

民國四年(1915年)1月改為繁缺、二等

|

漓江道

|

桂林道

|

要缺,二等

|

|

柳江道

|

簡缺,三等

|

田南道

|

鎮南道

|

邊缺,三等

|

民國四年(1915年)1月改為邊要缺,一等

|

雲南省

|

滇中道

|

|

繁要缺,一等

|

|

臨開廣道

|

蒙自道

|

邊缺,二等

|

滇南道

|

普洱道

|

簡缺,三等

|

滇西道

|

騰越道

|

邊缺,二等

|

貴州省

|

黔中道

|

|

繁要缺,一等

|

|

黔東道

|

鎮遠道

|

要缺,二等

|

黔西道

|

貴西道

|

簡缺,三等

|

熱河特別區

|

|

熱河道

|

|

繁要缺,一等

|

|

綏遠特別區

|

|

綏遠道

|

|

|

察哈爾特別區

|

|

興和道

|

|

邊缺,二等

|

民國二年(1913年)8月升為一等

|

川邊特別區

|

|

川邊道

|

繁要缺,一等

|

民國五年(1916年)1月設置

|

国民政府时期

民國十七年(1928年)國民政府北伐後,曾基於軍事需要,在部份省份設立“跨省政務委員會”以方面管理:

湘鄂臨時政務委員會:湖北省、湖南省、漢口市

東北政務委員會:遼寧省、吉林省、黑龍江省、熱河省、東省特別區、興安屯墾區

西南政務委員會:廣東省、廣西省、廣州市、雲南省、貴州省、瓊崖特別行政區

北平政務委員會:河北省、熱河省、察哈爾省、遼寧省、吉林省、黑龍江省、東省特別區、北平市

駐平政務委員會:河北省、山東省、山西省、察哈爾省、綏遠省、北平市、青島市

蒙古自治政務委員會:察哈爾省、綏遠省境內盟旗

綏省各盟旗自治政務委員會:綏遠省境內盟旗(烏蘭察布盟及伊克昭盟所屬各旗,歸化土默特旗、綏東右翼四旗)

察省各盟旗自治政務委員會:察哈爾省境內各盟旗

冀察政務委員會:河北省、察哈爾省、北平市、天津市

民國三十六年(1947年)以後,中華民國政府於各省份設立跨省級的軍政長官公署。至民國三十八年(1949年)為止,扣除已由中國共產黨控制的東北及華北兩地,實際尚有東南、華中、華南、西北、西南5個“軍政長官公署”:

東北軍政長官公署:遼寧省、安東省、遼北省、吉林省、松江省、合江省、黑龍江省、嫩江省、興安省、大連市、瀋陽市、哈爾濱市

華北軍政長官公署:山西省、河北省、山東省、熱河省、察哈爾省、綏遠省、北平市、天津市、青島市

華中軍政長官公署:河南省、湖北省、湖南省、江西省、安徽省、漢口市

華南軍政長官公署:廣東省、廣西省、海南特別行政區[註 1]、廣州市

東南軍政長官公署:江蘇省、浙江省、福建省、臺灣省、南京市、上海市

西北軍政長官公署:陝西省、甘肅省、寧夏省、青海省、新疆省、西安市

西南軍政長官公署:四川省、貴州省[註 2]、雲南省、西康省、重慶市

省级行政區劃年表

民國元年(1912年),全國共劃分為直隸、奉天、吉林、黑江、江蘇、安徽、山西、山東、河南、甘肅、浙江、江西、湖北、湖南、四川、福建、廣東、廣西、雲南、貴州、新疆22行省以及外蒙古、內蒙古、青海地方、西藏地方、阿爾泰地区、塔爾巴哈臺共28個省級行政區。隨後陸續設置熱河、察哈爾、綏遠、川邊、京兆、東省、膠澳商埠、淞滬商埠,廢置塔爾巴哈臺、阿爾泰區域。至民國15年(1926年),共有32個省級行政區。

民國16年(1927年)國民政府定都南京以後,裁京兆地方,直隸、奉天2省改名,特別區及膠澳商埠改設置省及特別市,新設寧夏、青海2省及上海、南京、西京、北平、天津5特別市及威海衛行政區,至抗戰爆發前,共有39個省級行政區。抗戰期間,重慶升為直轄市。抗戰勝利以後,威海衛行政區改為省轄市,並自日本接收台灣及東北,東北地區依《東北新省區方案》劃設9省3市,承認外蒙古獨立。民國36年(1947年),共有35省12直轄市1西藏地方,民國38年(1949年),以海南島及南海諸島區域設置海南特別行政區。

中華民國一級行政區

|

|---|

| 时间 |

新增、變更、廢除「?」表示不能確定其發生年份或月份,故放於最有可能的一年內,詳見注釋。 |

數目 |

備注

|

|---|

1912年

|

民國元年

|

- 新增直隸省、奉天省、吉林省、黑龍江省、山東省、河南省、山西省、江蘇省、安徽省、江西省、福建省、浙江省、湖北省、湖南省、陝西省、甘肅省、新疆省、四川省、廣東省、廣西省、雲南省、貴州省、青海地方、外蒙古地方、內蒙古地方、西藏地方、阿爾泰區域;析江蘇省置南京府(1月)、析新疆省置塔爾巴哈臺區域(?月)

- 废除:南京府省入江蘇省(2月)

|

28

|

繼承清代的22省份、3地方及1區域。

|

1913年

|

民國2年

|

|

29

|

|

1914年

|

民國3年

|

- 新增:析內蒙古、直隸省置熱河特別區(1月)、析四川省置川邊特別區(4月)、直隸省順天府改隸中央(5月)、析內蒙古、直隸省置察哈爾特別區(6月)

- 变更:順天府改名京兆地方(10月4日)

|

32

|

|

1915年

|

民國4年

|

|

33

|

|

1916年

|

民國5年

|

|

32

|

|

1920年

|

民國9年

|

阿爾泰區域省入新疆省(?月)、呼倫貝爾區域省入黑龍江省(?月)

|

30

|

|

1922年

|

民國11年

|

|

31

|

|

1924年

|

民國13年

|

|

32

|

|

1925年

|

民國14年

|

- 变更:川邊特別區改名西康特別區(2月7日)

- 废除:膠澳商埠省入山東省(7月)

|

31

|

|

1926年

|

民國15年

|

|

32

|

|

1927年

|

民國16年

|

- 析湖北省置武漢特別市(4月)、析江蘇省置南京特別市(5月)

- 淞滬商埠改置上海特別市(3月)

|

34

|

|

1928年

|

民國17年

|

- 析河北省置北平特別市(6月20日)、析河北省置天津特別市(6月20日)、析甘肅省置寧夏省(9月17日)、以青海地方及甘肅省置青海省(9月17日)

- 直隸省改名河北省(6月20日)、熱河特別區改置為熱河省(9月17日)、察哈爾特別區改置為察哈爾省(9月17日)、綏遠特別區改置為綏遠省(9月17日)、西康特別區改置為西康省(9月17日)

- 京兆地方省入河北省(6月20日)

|

36

|

|

1929年

|

民國18年

|

- 湖北省武漢市改為中央直轄(4月)、析山東省置青島特別市(7月)、析黑龍江省置興安屯墾區(11月)

- 奉天省改名遼寧省(1月28日)、武漢市改名漢口市(6月)

- 武漢特別市降為湖北省轄(1月)

|

37

|

興安屯墾區為東北政務委員會私設,未被國民政府納入地方行政建制之中。

|

1930年

|

民國19年

|

- 析廣東省置廣州特別市(1月)、自英國收回租借地置威海衛行政區(11月)、河北省北平市改為中央直轄(12月)

- 廣州市降為廣東省轄(6月20日)、北平市降為河北省轄(6月20日)、天津市降為河北省轄(12月)

|

|

1931年

|

民國20年

|

- 析甘肅省置河西省(2月2日)、析廣東省置瓊崖特別行政區(11月)

- 废除:漢口市降為湖北省轄(7月)

|

36

|

河西省由馬仲英所私設,同年因馬仲英的入疆而消失;瓊崖行政區建置並未實行。

|

1932年

|

民國21年

|

|

35

|

東省特別區因日本入侵東北而自動消亡。

|

1933年

|

民國22年

|

|

設西京籌備委員會,市政府未正式成立。

|

1935年

|

民國24年

|

|

36

|

天津市再次升格。

|

1939年

|

民國28年

|

|

37

|

|

1945年

|

民國34年

|

- 新增:自日本收回殖民地置台灣省(10月25日)

- 废除:威海衛行政區省入山東省(10月)

|

|

1946年

|

民國35年

|

|

36

|

|

1947年

|

民國36年

|

- 析遼寧省置安東省、遼北省、大連市、瀋陽市;析吉林省置松江省、合江省;析黑龍江省置嫩江省、興安省、哈爾濱市(6月5日);廣東省廣州市、湖北省漢口市、陝西省西安市改隸中央(6月7日)

|

48

|

由舊東北3省析置為9省3直轄市

|

1948年

|

民國37年

|

|

該年中國共產黨全面控制東北。

|

1949年

|

民國38年

|

|

49

|

該年中國共產黨全面控制大陸。

|

省级以下行政区划沿革

例如:

江苏行政区划史

|

|---|

|

大明

|

|---|

|

直隶

1368–1421

↓

南直隶

1421–1644

|

治所在今江苏:应天府(京师→留都南京) 南京六部、都察院 | 苏州府 | 常州府 | 鎮江府 | 淮安府 | 揚州府 | 徐州直隶州

治所在今上海:松江府

治所在今安徽:鳳陽府中都留守司 | 廬州府 | 安慶府 | 徽州府 | 太平府 | 池州府 | 寧国府 | 滁州直隶州 | 和州直隸州 | 广德直隶州 |

|---|

|

| |

大清

|

|---|

|

江南省

1645–1667

|

顺治十八年(1661年),江南左右布政使分署;康熙六年(1667年),以安徽巡抚及江南左布政使辖境为安徽省,江宁巡抚及江南右布政使辖境为江苏省。 | |

江南左布政使司

1661–1667

|

淮安府凤庐巡抚衙门驻地 | 扬州府 | 徐州直隶州

|

|---|

|

江南右布政使司

1661–1667

|

江宁府江南江西河南→江南江西→江南总督部院、江南左布政使司衙门(寄治) | 苏州府江宁巡抚衙门、江南右布政使司衙门 | 松江府 | 常州府 | 镇江府 | 淮安府 | 扬州府凤阳巡抚衙门在泰州 | 徐州直隶州

|

|---|

|

|---|

|

江苏省

1667–1760

|

| 江苏布政使司 |

江宁府江南→兩江總督部院、安徽布政使司衙门(寄治) | 苏州府江宁→江苏巡抚衙门、江苏布政使司衙门(1724年割太仓州→太仓直隶州) | 松江府 | 常州府 | 镇江府 | 淮安府(1724年割海州→海州直隶州,割邳州→邳州直隶州) | 扬州府(1724年割通州→通州直隶州) | 徐州直隶州→徐州府(1733年升府,增领邳州)

|

|---|

|

|---|

|

江苏省

1760–1911

|

| 江苏布政使司 |

苏州府江苏巡抚衙门、江苏布政使司衙门 | 松江府 | 常州府 | 镇江府 | 太仓直隶州

|

|---|

| | 江宁布政使司 |

江宁府兩江總督部院、江宁布政使司衙门 | 淮安府 | 扬州府 | 徐州府 | 通州直隶州(1768年析置:海门直隶厅) | 海州直隶州

|

|---|

|

|---|

|

江淮省

1905年1–4月

|

光绪三十年末(1905年1月27日)析置江淮省,三十一年初(1905年4月21日)并回江苏省。 | | | 江宁布政使司 |

淮安府江淮巡抚衙门 | 江宁府两江总督部院、江宁布政使司衙门 | 扬州府 | 徐州府 | 通州直隶州 | 海州直隶州 | 海门直隶厅

|

|---|

|

|---|

| 注:江寧將軍镇守江宁等地。江苏按察使司衙门在苏州府城;江苏学政署在常州府江阴县城。江宁府城有江宁织造署;苏州府城有蘇州織造署。漕运总督部院原在淮安府城,后迁至清江浦原南河总督署。 |

|

| |

→  中華民國

|

|---|

|

江苏省 江苏省

1912–1913

|

| 临时政府都南京府 |

句容縣 | 溧水縣 | 高淳縣 | 江浦縣 | 六合縣 | 丹陽縣 | 金壇縣 | 溧陽縣 | 揚中縣

|

|---|

| | 松江府 |

上海縣 | 松江縣 | 南匯縣 | 青浦縣 | 奉賢縣 | 金山縣 | 川沙县

|

|---|

| | 苏州府 |

吳縣 | 吳江縣 | 常熟縣 | 崑山縣 | 吳江縣 | 武進縣 | 無錫縣 | 宜興縣 | 江陰縣 | 靖江縣 | 南通縣 | 如皋縣 | 泰興縣

|

|---|

| | 淮安府 |

淮陰縣 | 淮安縣 | 泗陽縣 | 漣水縣 | 阜寧縣 | 鹽城縣

|

|---|

| | 扬州府 |

江都縣(甘泉县并回) | 儀徵縣 | 東台縣 | 興化縣 | 寶應縣 | 泰州 | 高郵州

|

|---|

| | 徐州府 |

銅山縣 | 豐縣 | 沛縣 | 蕭縣 | 碭山縣 | 邳縣 | 宿遷縣 | 睢寧縣 | 東海縣 | 灌雲縣 | 沭陽縣 | 贛榆縣

|

|---|

|

太仓直隶州廢 |

镇洋县→太倉縣 | 嘉定縣 | 寶山縣 | 崇明縣

|

|---|

|

海门直隶厅→海門縣

|

|

|---|

|

江苏省 江苏省

1913–1914

|

江寧縣 | 句容縣 | 溧水縣 | 高淳縣 | 江浦縣 | 六合縣 | 丹陽縣 | 金壇縣 | 溧陽縣 | 揚中縣 | 吳縣 | 吳江縣 | 常熟縣 | 崑山縣 | 吳江縣 | 武進縣 | 無錫縣 | 宜興縣 | 江陰縣 | 靖江縣 | 南通縣 | 如皋縣 | 泰興縣

| | | 上海观察使 |

上海縣 | 松江縣 | 南匯縣 | 青浦縣 | 奉賢縣 | 金山縣 | 川沙縣 | 太倉縣 | 嘉定縣 | 寶山縣 | 崇明縣 | 海門縣 ????

|

|---|

| | 淮扬观察使 |

淮陰縣 | 淮安縣 | 泗陽縣 | 漣水縣 | 阜寧縣 | 鹽城縣 | 江都縣 | 儀徵縣 | 東台縣 | 興化縣 | 泰縣 | 高郵縣 | 寶應縣 ????

|

|---|

| | 徐州观察使 |

銅山縣 | 豐縣 | 沛縣 | 蕭縣 | 碭山縣 | 邳縣 | 宿遷縣 | 睢寧縣 | 東海縣 | 灌雲縣 | 沭陽縣 | 贛榆縣 ????

|

|---|

|

|---|

|

江苏省 江苏省

1914–1927

|

| 金陵道 |

江寧縣 | 句容縣 | 溧水縣 | 高淳縣 | 江浦縣 | 六合縣 | 丹陽縣 | 金壇縣 | 溧陽縣 | 揚中縣

|

|---|

| | 滬海道 |

上海縣 | 松江縣 | 南匯縣 | 青浦縣 | 奉賢縣 | 金山縣 | 川沙縣 | 太倉縣 | 嘉定縣 | 寶山縣 | 崇明縣 | 海門縣

|

|---|

| | 蘇常道 |

吳縣 | 吳江縣 | 常熟縣 | 崑山縣 | 吳江縣 | 武進縣 | 無錫縣 | 宜興縣 | 江陰縣 | 靖江縣 | 南通縣 | 如皋縣 | 泰興縣

|

|---|

| | 淮揚道 |

淮陰縣 | 淮安縣 | 泗陽縣 | 漣水縣 | 阜寧縣 | 鹽城縣 | 江都縣 | 儀徵縣 | 東台縣 | 興化縣 | 泰縣 | 高郵縣 | 寶應縣

|

|---|

| | 徐海道 |

銅山縣 | 豐縣 | 沛縣 | 蕭縣 | 碭山縣 | 邳縣 | 宿遷縣 | 睢寧縣 | 東海縣 | 灌雲縣 | 沭陽縣 | 贛榆縣

|

|---|

|

|---|

|

江苏省 江苏省

1927–1950

|

省政府直轄 |

徐州市 | 連雲市

|

|---|

| 第一行政督察區

|

鎮江縣 | 江寧縣 | 句容縣 | 溧水縣 | 高淳縣 | 丹陽縣 | 金壇縣 | 溧陽縣 | 宜興縣

|

|---|

| | 第二行政督察區 |

太倉縣 | 吳縣 | 常熟縣 | 崑山縣 | 吳江縣 | 武進縣 | 無錫縣 | 江陰縣

|

|---|

| | 第三行政督察區 |

上海縣 | 松江縣 | 南匯縣 | 青浦縣 | 奉賢縣 | 金山縣 | 川沙縣 | 嘉定縣 | 寶山縣 | 崇明縣 | 嵊泗设治局→嵊泗縣

|

|---|

| | 第四行政督察區 |

海門縣 | 啟東縣 | 靖江縣 | 南通縣 | 如皋縣

|

|---|

| | 第五行政督察區 |

江浦縣 | 六合縣 | 揚中縣 | 泰興縣 | 江都縣 | 儀徵縣 | 高郵縣 | 泰縣

|

|---|

| | 第六行政督察區 |

阜寧縣 | 鹽城縣 | 東台縣 | 興化縣

|

|---|

| | 第七行政督察區 |

淮陰縣 | 淮安縣 | 泗陽縣 | 漣水縣 | 寶應縣 | 宿遷縣

|

|---|

| | 第八行政督察區 |

東海縣 | 灌雲縣 | 沭陽縣 | 贛榆縣

|

|---|

| | 第九行政督察區 |

銅山縣 | 豐縣 | 沛縣 | 蕭縣 | 碭山縣 | 邳縣 | 睢寧縣

|

|---|

|

|---|

|

| |

中华人民共和国

|

|---|

|

华东大区

1949–1952

|

今江苏省地域分属苏南行政区、苏北行政区、南京直辖市、皖北行政区及山东省管辖。

| 苏南行政区 |

无锡市 | 苏州市 | 镇江专区 | 常州专区 | 苏州专区 | 松江专区

|

|---|

| | 苏北行政区 |

泰州市 | 南通市 | 泰州专区 | 盐城专区 | 淮阴专区 | 南通专区

|

|---|

|

|---|

|

江苏省

1953–1970

|

南京市 | 无锡市 | 徐州市 | 常州市 | 苏州市 | 南通市 | 镇江专区(1958–1959年迁署更名常州专区) | 苏州专区 | 松江专区(1958年撤,辖县划归上海市) | 扬州专区 | 盐城专区 | 淮阴专区 | 徐州专区 | 南通专区 | 六合专区

|

|---|

|

江苏省

1970–1979

|

南京市 | 无锡市 | 徐州市 | 常州市 | 苏州市 | 南通市 | 连云港市 | 镇江地区 | 苏州地区 | 扬州地区 | 盐城地区 | 淮阴地区 | 徐州地区 | 南通地区 | 六合地区(1971年撤)

|

|---|

|

江苏省

1980

|

7 省辖市

|

南京市 | 无锡市 | 徐州市 | 常州市 | 苏州市 | 南通市 | 连云港市

|

|---|

| 7 地区

|

镇江地区 | 苏州地区 | 扬州地区 | 盐城地区 | 淮阴地区 | 徐州地区 | 南通地区

|

|---|

|

|---|

|

江苏省

1990–1996

|

11 地级市

|

南京市 | 无锡市 | 徐州市 | 常州市 | 苏州市 | 南通市 | 连云港市 | 淮阴市 | 盐城市 | 扬州市 | 镇江市

|

|---|

|

|---|

|

江苏省

1996年至今

|

13 地级市

|

南京市 | 无锡市 | 徐州市 | 常州市 | 苏州市 | 南通市 | 连云港市 | 淮安市 | 盐城市 | 扬州市 | 镇江市 | 泰州市 | 宿迁市

|

|---|

|

|---|

|

| | 注:省会加框。参见:江苏历史。 |

|

注釋

参考文献

^ 三十、廣東宣佈共和獨立. 廣東省情信息庫. [2009-10-03] (中文(中国大陆)). [永久失效連結]

^ 北洋政府与南京政府的行政区划 互联网档案馆的存檔,存档日期2015-10-06.

参见

中华民国主题

中华民国主题

历史主题

历史主题

中国历代统治分级区划

|

|---|

| | |

封建時期 |

先秦(方国、封國)

|

|---|

|

州郡時期 |

秦朝(导航) → 漢朝(西楚→西漢、南越·導航→新朝→東漢·導航) → 三國(曹魏、遼東、蜀漢、孫吳·導航) → 晉朝(西晉→東晉·导航)、十六國(胡漢、前趙、後趙、遼西、冉魏、成漢、譙蜀、前涼、前燕、前秦、後燕、西燕、翟魏、南燕、北燕、後秦、西秦、夏、後涼、南涼、西涼、北涼·導航) → 南北朝(南朝:宋、南齊、梁、西梁、陳·導航 | 北朝:北魏、東魏、北齊、西魏、北周·導航)) → 隋朝(导航)、高句驪

|

|---|

|

道路時期 |

唐朝(导航)、渤海(导航)、南詔 → 五代十國(五代:後梁、後唐、後晉、後漢、後周·導航) | 十國:楊吳、南唐、前蜀、後蜀、闽国、楚國、南漢、荊南、吳越、北汉、岐國、燕國·導航) → 宋朝(北宋·導航→南宋·導航)、遼朝(西遼·导航)、大理→金朝(导航)、西夏(導航)

|

|---|

|

行省時期 |

元朝(导航) → 明夏 → 明朝(南明·导航) → 清朝(导航):太平天國

|

|---|

|

現代区划 |

中華民國(沿革·法理·導航):中华苏维埃共和国、中華共和國、滿洲國(沿革·導航)、汪兆銘政權(導航) → 中华人民共和国(导航:变动)

|

|---|

| | 現行區劃 |

中华人民共和国(导航:省级·导航:副省级·香港·澳門) | 中華民國(導航·臺灣·福建)

|

|---|

|

中華民國第一級行政區劃(政府遷臺前)

|

|---|

| | | 12 直轄市

|

南京府→南京市 · 淞滬商埠→上海市 · 京兆地方→京都特别市→北平市 · 胶澳商埠→青岛市 · 天津市 · 重慶市 · 大連市 · 哈爾濱市 · 武漢市→漢口市 · 廣州市 · 西安市 · 瀋陽市

|

|

|---|

| 35 省

|

| 華中7省 |

江蘇省4 · 浙江省5 · 安徽省 · 江西省6 · 湖北省7 · 湖南省8 · 四川省9

|

|---|

| | 華南6省 |

福建省10 · 臺灣省11 · 廣東省12 · 廣西省13 · 雲南省14 · 貴州省15

|

|---|

| | 華北6省 |

直隸省→河北省 · 山東省 · 河南省16 · 山西省 · 陝西省 · 甘肅省

|

|---|

| | 塞北4省 |

寧夏省 · 綏遠特別區→綏遠省 · 察哈爾特別區→察哈爾省 · 熱河特別區→熱河省

|

|---|

|

東北9省18 |

奉天省→遼寧省 · 安東省 · 遼北省 · 吉林省 · 松江省 · 合江省 · 黑龍江省 · 嫩江省 · 興安省

|

|---|

| | 西部3省 |

|

|---|

|

|---|

|

1 特別行政區

|

海南特別行政區 |

|---|

| 1 地方

|

|

|---|

|

其他已撤銷

省級行政區

|

阿爾泰區域 · 塔爾巴哈臺區域 · 呼伦道 · 興安屯墾區 · 威海衛行政區 · 河西省 · 陕甘宁边區 · 東省特別區

|

|---|

|

注釋

|

|---|

| 註1:本模板所示各類省級行政區數目,為1912年建國後至1949年中央政府遷往臺灣前之數據。 註2:關於首都位置之更迭,詳見中華民國首都條目。

註3:即外蒙古。1946年01月05日透過1945年舉行之公民投票正式獨立。

註4:江蘇省政府於1949年04月及06月分別遷至崇明縣及嵊泗縣,1950年05月中旬因國軍撤離嵊泗縣而裁撤。

註5:浙江省政府原於1949年05月23日遷至定海縣,1950年05月16日因國軍撤離定海縣而裁撤;1951年09月重設於大陳島,1955年02月因撤離大陳島而裁撤(詳見大陳島撤退)。

註6:江西省政府於1949年10月上旬遷至臺灣省臺中市東區大公街33號辦公,於同年11月30日裁撤。

註7:湖北省政府於1949年04月遷至恩施縣,11月遷至四川省萬縣,於當月裁撤並改編為第三兵團。

註8:湖南省政府於1949年08月分開遷至邵陽縣和芷江縣,10月分別遷至廣西省桂林市和貴州省貴陽市,於11月裁撤。

註9:四川省省會成都市於1949年12月27日淪陷,四川省政府消亡;1950年02月重設於西康省西昌縣,至03月27日再次消亡。

註10:福建省政府於1949年08月從福州市遷移到金門縣,於1956年07月改為戰地政務而精簡化,並遷至臺灣省臺北縣新店鎮(今新北市新店區),至1992年方遷回金門縣,但仍維持較精簡之編制。

註11:1945年10月25日因臺灣光復而成立。但有關「光復」的合法性至今仍存在爭議,詳見臺海現狀、臺灣的政治地位和臺灣主權未定論。

註12:廣東省政府於1949年10月遷至海南特別行政區海口市,大部分省府人員則退至臺灣省高雄市並遣散。1950年05月海南島戰役國軍戰敗,剩餘省府人員赴臺後省政府解散。

註13:廣西省政府於1949年10月遷至邕寧縣,12月遷至龍津縣,於當月消亡。國軍餘部於1950年2月短暫收復南寧市並重建省政府,但旋即失敗。

註14:雲南省政府於1950年遷至泰國曼谷,於1951年05月短暫收復許多縣份,並成立西南行署,後於同年07月撤離並於10月26日與西南行署同時裁撤。

註15:貴州省政府於1949年11月遷至晴隆縣,當月遷至盤縣,12月遷至雲南省昆明市,旋即解散。

註16:河南省政府於1948年10月遷至信陽縣,1949年04月遷至漢口市,05月以後撤離漢口,12月解散於四川省巴中縣。

註17:新疆省政府辦事處於1949年遷至臺北市四維路52巷31號辦公,於1992年01月16日裁撤。

註18:「東北新省區方案」在政府遷臺前尚未完成實施,但國民大會代表及立法委員在東北九省均有代表就職。 |

|

區劃索引:單位:省級(史)>縣級:蘇|浙|皖|贛|鄂|湘|川|康|閩|臺|粵|桂|滇|黔|冀|魯|豫|晉|陝|隴|寧|青|綏|察|熱|遼|安|洮|吉|松|合|黑|嫩|興|新|瓊|藏|蒙|

京|滬|平|膠|津|渝|連|哈|漢|穗|鎬|瀋

|

|

中華民國公告疆域及行政區劃1(2005年廢止前)

|

|---|

| | | 14 直轄市

|

南京市2 · 上海市 · 北平市 · 青島市 · 天津市 · 重慶市 · 大連市 · 哈爾濱市 · 漢口市 · 廣州市 · 西安市 · 瀋陽市 · 臺北市25 · 高雄市6

|

|

|---|

| 35 省

|

| 華中七省 |

江蘇省 · 浙江省 · 安徽省 · 江西省 · 湖北省 · 湖南省 · 四川省

|

|---|

| | 華南六省 |

福建省3 · 臺灣省4 · 廣東省 · 廣西省 · 雲南省 · 貴州省

|

|---|

| | 華北六省 |

河北省 · 山東省 · 河南省 · 山西省 · 陝西省 · 甘肅省

|

|---|

| | 塞北四省 |

寧夏省 · 綏遠省 · 察哈爾省 · 熱河省

|

|---|

| | 東北九省 |

遼寧省 · 安東省 · 遼北省 · 吉林省 · 松江省 · 合江省 · 黑龍江省 · 嫩江省 · 興安省

|

|---|

| | 西部三省 |

西康省 · 青海省 · 新疆省

|

|---|

|

|---|

| 2 地方

|

西藏地方 · 蒙古地方7

|

|---|

|

1 特別行政區

|

海南特別行政區 |

|---|

|

注释

|

|---|

| 註1:本行政區劃為1949年至2005年之間中華民國政府所頒佈之行政區劃,包含未實際統治之中國大陸。實際統治之行政區僅有臺灣省、福建省(部分沿海島嶼)、臺北市、高雄市等二省二直轄市。現今行政區劃中之新北市、臺中市、臺南市、桃園市在本行政區劃停止適用(2005年)前尚未升格。在正式廢止前,台灣出版的地圖已普遍不再使用此行政區劃,教科書則是在1990年代後期便棄用。

註2:中华民国無法定首都,詳見中華民國首都

註3:福建省政府於1949年8月從福州市遷移到金門縣,於1956年7月改為戰地政務而虛級化,並遷移省政府置於臺北縣新店鎮,至1992年方恢復省政府建制,遷回金門縣,但仍為虛級省。

註4:臺灣省於1998年12月20日虛級化,之後其所下轄之縣市均直接由中央政府管轄。

註5:臺北市於1967年脫離臺灣省升格為直轄市。

註6:高雄市於1979年脫離臺灣省升格為直轄市。

註7:「蒙古地方」即外蒙古。1946年1月5日,根據前一年外蒙古人民投票結果,國民政府承認外蒙古獨立,但中華民國政府在1953年單方面宣佈拒絕承認外蒙古獨立(詳見「控蘇案」)。而在1961年,中華民國代表團在苏联压力下,以缺席表决形式默认蒙古人民共和国加入聯合國之提議,即從行動上默認其獨立事實,2002年後與蒙古國逐漸建立官方联系,並互設代表處。2012年5月21日行政院大陸委員會發出新聞稿表示,1946年憲法制定公布時,蒙古已非憲法第四條所稱「固有之疆域」。 |

|

|

|

Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP

Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP