公海舰队

Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP

Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP | 本条目翻譯品質不佳。 |

body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center

| 公海艦隊 | |

|---|---|

「公海艦隊」的不伦瑞克级战列舰列隊 | |

| 存在時期 | 1907–1918 |

| 國家或地區 | |

| 部門 | |

| 種類 | 艦隊 |

| 參與戰役 | 日德兰海战 |

| 指挥官 | |

| 著名指揮官 | 海因里希親王 亨寧·馮·霍爾岑多夫 腓特烈·馮·英格諾爾 胡戈·冯·波尔 赖因哈德·舍尔 弗朗茲·馮·希佩爾 路德維希·馮·羅伊特 |

公海艦隊(德語:Hochseeflotte,亦有大洋艦隊的譯名)是德意志帝國海軍的一支主力艦隊,曾參與過第一次世界大战,1907年2月,由德意志帝國本土艦隊(Heimatflotte)改名而來。海軍上將阿爾弗雷德·馮·鐵必制是「公海艦隊」的締造者,他將其建設為一支足以挑戰英國皇家海軍海上霸權的艦隊。德皇威廉二世亦是艦隊的擁護者,將其視作德國取得海外殖民地、晉升為全球強權的工具。鐵必制建軍的核心思想為「風險理論」,意指將強大的戰鬥艦隊集結於北海,與海軍兵力分散於帝國各處的英國海軍形成均勢對峙,後者將避免與德國海軍發生衝突以致自身海軍實力衰落。

公海艦隊主要由戰艦編組而成,一般為8艘組成一支分艦隊,亦有少數如第1偵查集群的特別編制。公海艦隊於1907年創建時僅有2支戰艦分艦隊,而到了1914年時額外增加了3個中隊。1906年的无畏舰革命極大地影響了公海艦隊的組成,後者編制中的24艘前無畏艦都淪為過時而需汰換,到了1914年中第一次世界大戰爆發時,公海艦隊才有了僅僅兩支滿編的無畏艦分艦隊,而8艘最現代化的前無畏艦則被編為第3支分艦隊。另外還有兩支分艦隊在戰爭爆發後才將舊式軍艦編組而成,戰爭結束後即解編。

第一次世界大戰爆發後,公海艦隊於北海進行多次出擊,欲引出具優勢兵力的大艦隊的一部份,進而消滅之,這類引誘作戰(如砲轟英國沿海岸)多由以航行速度快的战列巡洋舰所組成的第1偵查集群所執行。結果促成了1916年5月31日至6月1日的日德兰海战,但與德方計畫不同的是,公海艦隊遭遇到的卻是整支大艦隊。這場海戰的結果雖不具決定性,但英方卻在戰略上佔有優勢,且進而說服了德方艦隊司令——赖因哈德·舍尔上將,即便艦隊決戰的結果有利於德國,但後者仍無法在戰爭中取勝,故舍爾此後便與其他海軍高層一同向德皇建議改採無限制潛艇戰。結果在1917與1918年期間,公海艦隊的主要任務變成了確保北海的德國海軍基地可供U艇作戰。儘管如此,公海艦隊依舊於北海出擊數次,還曾調派分艦隊前往波罗的海對抗俄國的波羅的海艦隊。1918年11月,德國戰敗,盟軍拘留了整支公海艦隊於斯卡帕湾,但就在《凡尔赛条约》簽署前幾天的1919年6月,艦隊大部分的軍艦被德國水兵自沉。

目录

1 誕生

2 戰略

3 後勤與人員

4 歷史

4.1 第一次世界大戰

4.1.1 日德蘭海戰

4.1.2 後續行動

4.2 拘禁於斯卡帕灣

5 影響

6 註腳

7 參考書目

誕生

阿爾弗雷德·馮·鐵必制。

1898年,德國海軍上將阿爾弗雷德·馮·鐵必制被任命為帝國海軍國家海軍部的國務秘書[1],該人是擴建海軍的積極推動者,於1897年12月6日推行第一次艦隊法的演說中,曾聲稱海軍艦隊將關係到德國的生死存亡[2],並指出英國與強大的皇家海軍是德國的主要威脅。在國務秘書職位上的第一個月,鐵必制在與皇帝的約談中力陳目前德國最危險的海上敵人就是英國的觀點[3],並根據其推論,一支攻擊型的艦隊若要在戰鬥中獲勝,必須擁有33%的優勢,因此他決定將德國海軍建設成與皇家海軍約2對3的比率,並認為英國勢必要建造出90艘戰鬥艦來回應將會造出60艘的德國海軍[3]。

迄今為止,皇家海軍一直堅持著《1889年海軍防衛法案》中首次提出的兩強標準,即其海軍實力必須強於世界第二和第三位國家之海軍總和[4],鐵必制提出的風險理論關鍵在於將英德海軍維持在3比2的狀態,如此一來,德國海軍可以強到即使英國最終能獲得海戰上的勝利,其海軍也會受到重創而淪為世界第三位。鐵必制的另一個核心理念是相信英軍會採取攻勢戰略,如此一來,德軍將會透過水雷和潛艇等武器來削弱其實力,雙方再於黑尔戈兰岛與泰晤士河之間的水域進行決定性會戰;鐵必制也相信,德國海軍擁有比英軍來得優良的訓練、更有效率的戰術以及領導能力更好的軍官,因此能夠在海戰中打敗後者[3]。

鐵必制在他首次提出的造艦方案裡,設想了一支由19艘戰艦組成的艦隊,並區分為兩支各8艘船的分艦隊、一艘旗艦以及兩艘後備艦,每支分艦隊裡再分成4艘一支的大隊。加上支援用的8艘齊格菲級與奧丁級的岸防戰艦、6艘大型和18艘小型巡洋艦以及12大隊的魚雷艇,這些全都將配置於本土艦隊(Heimatflotte)[5]。1898年3月28日,國家議會通過了第一次艦隊法,由此確定了德國海軍的建設[6],並於1904年4月1日完成了上述的造艦工程。1900年,鐵必制利用國際逐漸緊張的局勢(特別是南非布尔战争爆發以及中國的义和团运动)來推動了艦隊的擴張計畫。1990年6月14日,國家議會通過了第二次艦隊法,令德國海軍總數幾乎倍增,共38艘戰艦、20艘大型以及38艘小型巡洋艦,但鐵必制還在規劃更宏大的造艦方案,1899年9月,他告訴德皇,將要打造一支擁有至少45艘戰艦,並可能再編列出第三支的分艦隊(內有兩大隊),總計將有48艘戰艦[7]。

約翰·費舍爾上將。

起初德國海軍進行擴張時,英國並未感到特別威脅[6],海軍部認為第二次艦隊法並不比第一次來的危險,他們更著眼於當前的實際情況,並相信德國未來的造艦計畫很可能會減少或是完全終止。然而英國公眾輿論因德國造艦計畫所帶來的威脅而恐慌[8],儘管最初對後者不屑一顧,海軍部終究是決定要在造艦上超過德國。1904年,約翰·費舍爾擔任了第一海務大臣以及海军本部的領導人,自上任起,費舍爾即進行了大刀闊斧的改革,很大程度上抵銷了不斷擴張的德國海軍所帶來的威脅,包括將訓練課程現代化、舊式船艦裁撤、將分散於各處的戰鬥艦分艦隊合併改編為四大艦隊,並指派其中三支駐於歐洲大陸。英國政府也做出許多相應的外交安排,如組成了英日同盟,讓英軍可以集中更多的戰鬥艦到北海[9]。

費舍爾的改革令鐵必制的計畫產生嚴重的問題,後者原先認定在戰爭爆發時,規模較小、但更為集中的德國海軍相較於分散世界各地的英國海軍將在該地區擁有優勢,他也因此不用依賴德國士官兵的訓練強度、更為現代化的軍艦和均勻的分艦隊等條件來打敗彼此落差較大的英軍艦隊。1904年,英國同它長年來的海上勁敵——法國簽署了具友好性質的《英法協約》,而1905年,俄羅斯於日俄战争中喪失了兩支主力艦隊,令英國兩個傳統的海上假想敵都不再對自身構成威脅、有利於當前所處的情勢[10]。上述發展使英國捨棄了以往的兩強標準,轉而警戒德國。1906年10月,費舍爾說道:「我們唯一可能的敵人是德國。德國擁有能在幾小時內集中她整支艦隊於英格蘭的能力。因此我們必須保有一支戰力兩倍於此的強大艦隊。」[11],這也就是後來的對德雙倍標準(Two Keels to One Standard)。

對鐵必制計畫最具破壞性的是英軍於1906年2月下水的新式戰艦——無畏號,此艦裝備10門12-英寸(30-厘米)的主砲、廢除了副砲,且以最新式的蒸氣渦輪機為動力,遠比以往所有的戰艦還要強大,無畏艦從而成了一種新的艦種概念,而以前的所有舊式戰艦也因此被冠稱為前無畏艦。無畏艦的成本較以往戰艦來的高,也需要花費更多成本來開鑿運河與港灣容納,此時的德國海軍造艦預算已經見底,鐵必制挑戰英國海上霸權的行動將被迫停止[12]。因此,鐵必制於1906年5月向國會要求額外的預算,5月19日,第二次艦隊法第一修正案通過,撥出了用來建造新戰艦的預算,還進一步滿足更為巨大的艦隊規模[6]。

無畏號戰艦。

1908年3月,國會通過了艦隊法的第二次修正案,額外撥下了10億馬克以因應日益提昇的最新式戰艦的高昂建造成本,該法令所有戰艦的服役年限由25年降至20年,進而讓鐵必制能夠較快更換新艦、汰除老艦。1912年5月,第三次、也是最後一次的修正案通過,代表了鐵必制與溫和派人士間的妥協。這次的修正案授權建造三艘新戰艦和兩艘輕巡洋艦,公海艦隊將有三支各8艘戰艦的分艦隊、一支由8艘战列巡洋舰編成的分艦隊和18艘輕巡洋艦。另外還有兩支各由8艘軍艦編成的分艦隊作為預備兵力,以及2艘裝甲巡洋艦和12艘輕巡洋艦[13]。1914年8月戰爭爆發時,只有一支由8艘無畏艦組成的分艦隊——第一分艦隊,配置了拿騷級與赫爾戈蘭級。第二支由無畏艦組成的分艦隊——第三分艦隊則配置4艘皇帝級戰艦,直到1915年初另外4艘國王級戰艦服役後才滿編[14]。結果第三支無畏艦分艦隊——第二分艦隊到了1916年都還是由前無畏艦所組成[15]。

在1912年艦隊法通過前,英國陸軍大臣理查·霍爾丹曾要求進行英德兩國的裁軍談判,是為霍爾丹使團,但終歸失敗,而1912年艦隊法隨即不久後宣告通過。德軍早在1911年即察覺到皇家海軍放棄了與其進行決定性會戰的主意,改由遠距離封鎖北海出口的方式,這也得力於英國得天獨厚的地理優勢,可以輕易地將大西洋與北海阻絕開來。因此相當明顯地,一旦戰爭開打,德軍艦隊有可能無法求到一場自己所期望的大海戰,從而陷入無用武之地。1914年戰爭爆發後,英軍果真實施此一戰略,再加上德皇為了日後有一支完整的艦隊可作和平談判時的籌碼,嚴格限制了艦隊的行動,進而使公海艦隊影響戰局的能力明顯降低[16]。

戰略

戰前,德國海軍認為英軍將會採取兩種對德戰爭方案:一、直接攻擊德國沿海,逼使「公海艦隊」出港進行艦隊決戰;二、施行近海封鎖。無論英軍選用何種方案,德軍都能透過魚雷艇和潛艇等武器來削弱「大艦隊」所擁有的數量優勢,直到一定程度的平衡後,「公海艦隊」才會出港進行決戰[17]。鐵必制的戰略中還基於幾項假設——德國海軍有著較佳的船艦設計、訓練較好的船員以及優越的戰術配置,且英國基於其全球帝國的需求,勢必無法集中它所有艦隊於北海,因此一旦戰爭爆發,德國在北海當地會有著相較於皇家海軍的優勢,並可攻擊之[18]。

然而英方採取的戰略卻與德國所想的大相逕庭,第一海軍大臣費舍爾在1904年上任時即著手對皇家海軍進行了大刀闊斧的改革,集中了戰艦於本土水域、開展無畏艦革命以及對海軍人員進行嚴格的訓練[19]。1912年,英國與法國締結協議,英軍可集中兵力於北海,地中海的防務由法國負責[20]。更糟糕的是,英軍在1904年就開始設計遠程封鎖的戰略[21],這使德軍原先設想用輕型艦艇削減皇家海軍數量優勢的構想完全落空[22]。

後勤與人員

駐於基爾的公海艦隊第一與第二分艦隊。

公海艦隊在北海的主要基地為寶玉灣西側的威廉港和易北河口的库克斯港,黑爾戈蘭島也提供了公海艦隊在德意志灣的一處前緣基地[23]。在波羅的海的主要基地為基尔,另外還有可供支援的皮勞和但澤等前緣駐泊點[24]。橫貫石勒苏益格-荷尔斯泰因的基爾運河連結了波羅的海與北海,令德國海軍可以在兩個海域間迅速移防艦隊[25]。和平時期時,所有公海艦隊的現役船隻皆駐紮於威廉港、基爾或是但澤[26]。德國僅有一處大型海外基地,位於中國的胶州湾租借地[27],其東亞分艦隊駐於此[28]。

在燒煤供應鍋爐動力的蒸氣船時代,可以在友好國家的港口進行加煤,德國海軍本身缺乏可供長期作戰的海外基地,即便是單一的海上襲船戰也有困難[29]。海軍曾在1907年試驗性地將煤從運煤船轉移到軍艦上,但這種作法並未有全面性地實施[30],不過,德國海軍主力艦至少都有著4000海浬的作戰航程[31],這要在大西洋上作戰是綽綽有餘。

1897年,鐵必制擔任了海軍辦公室國務秘書的職務,此時的帝國海軍共有約26,000名官士兵,而到了一次大戰爆發時的1914年,已大幅成長到80,000人[32]。主力艦一般由海軍少校或上尉所指揮[26],每艘至少有超過1000名船員[31],輕巡洋艦則約有300至550人[33],魚雷艇則約80至100人,部份後來的艦級有到200人[34]。

歷史

公海艦隊的第一艘旗艦——德國號戰艦

1907年初,德國海軍完成了數艘布倫瑞克級與德國級戰艦,進而有足夠的軍艦編成了第二支完整的分艦隊[35]。1907年2月16日[36],德皇將本土艦隊改名為公海艦隊,由威廉二世之弟——海因里希親王指揮,成為公海艦隊首任指揮官,旗艦為德國號戰艦[35]。承平時期時,公海艦隊主要的例行任務是全年的單艦、分艦隊、聯合艦隊等各式訓練演習,整支艦隊也在大西洋與波罗的海間進行多次的巡洋任務[37]。1909年下半,海因里希親王的職務由亨寧·馮·霍爾岑多夫中將接替,直至1913年4月再由腓特烈·馮·英格諾爾取代之,並指揮到第一次世界大戰爆發後數個月為止[38]。1913年3月2日,緋特烈大帝號戰艦取代德國號成為公海艦隊的旗艦[39]。

儘管因為6月28日塞爾維亞人刺殺弗朗茨·斐迪南大公的事件而使國際局勢大為緊張,公海艦隊依舊於7月13日展開了它前往挪威的夏季巡弋任務。在這最後一次的和平巡弋行動中,公海艦隊於7月25日在斯卡恩演習完後前往挪威峽。隔日,因奥匈帝国已發出最後通牒給塞爾維亞,艦隊開始返國。27日,整支艦隊已抵達斯庫登海角,為戰爭作準備[39]。隔日,奧匈帝國對塞爾維亞宣戰,隨後一星期內各個歐洲列強都捲入了這場大戰中[40]。

第一次世界大戰

公海艦隊的第二艘旗艦——腓特烈大帝號戰艦。

公海艦隊在戰爭期間於北海發動過多次巡航與攻勢行動,第一次是在1914年11月2日至3日,而這兩天都沒有與英軍遭遇。公海艦隊司令腓特烈·馮·英格諾爾上將採取的戰略是:以弗朗茲·馮·希佩爾少將指揮、由戰鬥巡洋艦構成的艦隊——第1偵查集群來襲擊英國東海岸城市,藉此引出英軍大艦隊的部份兵力,由公海艦隊將其消滅[41]。1914年12月15至16日對哈特爾浦、惠特比與斯卡伯勒的砲轟即是此類作戰的首次出擊[42]。在15日夜晚,擁有12艘無畏艦與8艘前無畏艦強大實力的德軍艦隊與只有6艘戰艦組成的孤立英軍分艦隊僅10 nmi(19 km;12 mi)之遙,然而一直同小型驱逐舰艦隊爆發戰鬥的狀況,令英格諾爾深信公海艦隊即將遭遇到整支大艦隊,於是聽從德皇不要讓艦隊暴露於不必要的風險之命令,讓德軍艦隊取消進一步行動,撤回德國本土[43]。

在1915年1月的多格爾沙洲海戰中,德軍裝甲巡洋艦布呂歇爾號被擊沉,德皇因而於2月2日撤除了英格諾爾的職務,由胡戈·冯·波尔上將繼任[44]。波爾於1915年執行了一系列的艦隊作戰,首先在3月29至30日,艦隊前往泰爾斯海靈島以北,但因為意外事件而折返。另一次是在4月17至18日,由第2偵查集群執行了佈雷行動。三天後,也就是4月21至22日,公海艦隊對多格爾沙洲方向進攻,但又與英軍艦隊錯過[45]。5月29至30日,波爾再度出擊,這次是往斯希蒙尼克島方向,但又因為天氣太差而回航。8月10日,艦隊前往赫爾戈蘭北部、掩護正要回航的輔助巡洋艦流星號。9月11至12日,艦隊再度出動掩護一次在黑岩灣(Swarte Bank)的佈雷行動。1915年的最後一次行動是在10月23至24日前往荷斯韦夫,但也未獲成果[45]。

1916年1月18日,赖因哈德·舍尔中將取代了因病而無法續任的波爾,成了公海艦隊司令[46]。舍爾較其前任更偏好採取進取性強的策略,並更大規模使用U型潜艇與齊柏林飛船進行對大艦隊的協同攻擊,舍爾也在1913年2月獲得德皇的首肯[47],他下令艦隊於3月26日、4月2至3日和21至22日出擊北海掃蕩敵軍。戰鬥巡洋艦隊於4月24至25日砲轟了英格蘭東岸城鎮,而主力艦隊則在遠處提供支援[48]。舍爾後來在5月中再度策劃另一次襲擊,但戰鬥巡洋艦塞德利茨號因為先前行動觸雷受損,還要時間修復,致使計畫不得不到當月月底才能執行[49]。

日德蘭海戰

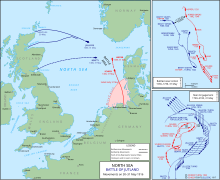

日德蘭海戰形勢圖,德軍艦隊北向航行遭遇到從西側開來的英軍艦隊,雙方皆在這場複雜而規模宏大的戰役中做出一系列複雜的機動與迴旋。

5月31日早,舍爾的公海艦隊轄有16艘無畏艦、6艘前無畏艦、6艘輕巡洋艦和31艘魚雷艇自寶玉灣起錨出航,並將與希佩爾手下的5艘戰鬥巡洋艦與大量支援用的巡洋艦及魚雷艇協同作戰[50]。而另一方面,英國海軍情報部門第40號房間截獲了德軍的無線電訊息,且早已破譯,得知了德軍本次的作戰計畫。英國海軍部隨即命令大艦隊徹夜起錨出動,切斷公海艦隊之退路、將其徹底摧毀,其兵力共有28艘無畏艦、9艘戰鬥巡洋艦[51]。

在世界標準時間下午4點時,英德兩方的戰鬥巡洋艦艦隊遭遇,並隨即展開了砲戰,不久後,舍爾的公海艦隊主力自南方出現,英軍大衛·貝蒂中將的戰鬥巡洋艦隊下令艦隊北上,引誘德艦進入正迅速開過來、由約翰·傑利科上將指揮的大艦隊火力圈內[52]。在北上的過程中,舍爾的艦隊還與英軍第5戰艦分艦隊的數艘伊莉莎白女王級戰艦交戰[53]。到了下午6點30分,大艦隊終於抵達戰區,並從朝東北方向航行,越過了舍爾的丁字陣位。而為了在不利的戰鬥中救出他的艦隊,舍爾下令朝西南方向轉舵16個羅經點撤退[54]。下午6點55分,舍爾決定再下令全艦隊轉舵16個羅經點,回頭攻擊英軍艦隊[55]。

這個決定令舍爾的艦隊再度陷入險境,傑利科命令大艦隊南向轉移,並再度越過了舍爾的丁字陣位[56]。隨後舍爾又發出了他第三次的16個羅經點轉舵命令,希佩爾受到重創的戰鬥巡洋艦隊則留下來向英艦突擊,掩護公海艦隊主力的撤退[57]。接著舍爾下令艦隊採夜間巡洋編隊,此一命令於晚上11點40分完成[58]。晚上,公海艦隊又與英軍的驅逐艦隊展開激戰,但前者仍成功退至盒恩礁[59]。凌晨1點至2點45分,公海艦隊才陸續返回了寶玉灣,舍爾命令未受損的第1戰艦分艦隊於寶玉灣的港外錨地就防禦位置備戰,而皇帝級戰艦則留在威廉港外保持戒備[60]。就結果上來看,儘管舍爾的戰鬥艦艦隊受到了猛烈的打擊而毀損嚴重,但公海艦隊擊沉英軍艦艇的數量與排水噸總和比自身損失者還要多,數艘主力艦,如位於戰列上第一艦位置的國王號戰艦以及大部分的戰鬥巡洋艦,都要在乾塢內進行大規模整修至少兩個月的時間。而就日德蘭戰役後雙方戰力對比來看,6月1日時,英軍擁有24艘可供作戰的主力艦,相較下德軍僅剩10艘[61]。

後續行動

時至8月,修復了足夠的船艦的舍爾即於8月18至19日發動另一場攻勢行動。由於塞德利茨號與德弗林格爾號在日德蘭受到重創以及損失了呂佐夫號,可以出戰的戰鬥巡洋艦只剩下馮·德·坦恩號以及毛奇號,舍爾將它們與戰艦邊疆總督號、大選帝侯號以及新戰艦巴伐利亞號聯合行動[62],舍爾也在收到來自齊柏林飛船有一支英軍單位於北海的錯誤報告後將艦隊北進[45],結果公海艦隊都還沒開砲,舍爾就收到了英軍大艦隊出動的消息,於是趕緊撤退回德國母港[63]。

1916年10月18日至19日,在未有潛艇的支援下,公海艦隊再度出擊,前去攻擊多格爾沙洲東岸的任何運輸船。英國海軍部則接獲情報,警告了目標地附近的運輸船,而大艦隊則沒有出動[64]。10月19日凌晨2點,因天氣轉惡(魚雷艇將不易跟上公海艦隊主力),舍爾下令艦隊回航、作戰取消,而巡洋艦慕尼黑號被英軍E38用魚雷攻擊,他這才了解到英軍已將運輸船驅離了德軍的目標打擊區。

公海艦隊於12月1日重組[45],除了拜仁號外,4艘國王級戰艦留於第3分艦隊,而4艘皇帝級則發配給了第4分艦隊[65]。1917年3月,新戰艦巴登號以新旗艦的身份就役[66]。17日,舍爾從腓特烈大帝號上取下他的指揮旗,於巴登號上升起[45]。

此時1917年,戰爭已進入第四個年頭,同時也腐蝕著公海艦隊成員,逐漸出現了一些消極抵抗的現象,如1月時戰艦奧爾登堡號與波森號的水手們打出了反戰的口號[67],6月與7月,船員們開始進行更為積極的抗命行動,包括罷工、絕食抗議或是不告離艦[68],這類行動至8月達到高峰,一系列的反戰演說和抗議示威活動導致數十位水手被德國海軍當局逮捕[69],舍爾下令從反戰運動的中心——柳特波德攝政王號上逮捕超過200人,並在軍事法庭中判處77人有罪、9人死刑,但最終也只有阿爾賓·科比斯與馬克斯·雷契普特希兩人被處決[70]。

阿爾比翁行動的德軍艦隊航線圖。

1917年9月初,在德軍奪取了俄國的港口城市里加後,德國海軍決定要一併剷除掉里加湾裡的俄國海軍,海軍最高統帥部(Admiralstab)計畫了本次作戰,代號為阿爾比翁行動,旨在奪取波羅的海上的島嶼,特別是萨列马岛瑟爾韋半島上俄國多年經營的沿海砲台[71]。9月18日,命令額外加入了將與陸軍一同奪取萨列马岛和穆胡島的指示,海軍的主要參戰兵力為自公海艦隊抽調而來的第3與第4戰艦分艦隊和毛奇號[72],作戰開始於10月12日。當天,毛奇號和第3戰艦分艦隊攻進了俄國塔卡拉特灣,而第4戰艦分艦隊則砲轟萨列马島上的瑟爾韋半島俄軍砲台[73]。10月20日,島上的戰鬥已結束,穆胡島、萨列马岛和達哥島皆被德軍佔領。在此前一日,海軍最高統帥部命令海軍停止作戰,並儘快將調來的無畏艦群回歸公海艦隊[74]。

到了1917年下旬,舍爾則以輕型水面兵力去襲擊英國通往挪威的商船為主要行動,因此英國海軍以一支戰鬥分艦隊去護航,從而避免了舍爾摧毀大艦隊部份分艦隊的可能性。4月23日,舍爾以希佩爾的戰鬥巡洋艦隊去攻擊英軍商船以及其護衛艦,而公海艦隊戰艦艦隊則用作支援。4月22日,德軍艦隊集結於威廉港外的雪靈斯停泊地,並在天亮後出發[75]。儘管在初抵船隊時成功不被發現,但終究因為情報錯誤而導致作戰失敗,根據潛艇方面的報告,船團在每週初與週中即出航了,西向船團於週二22日離開卑爾根,而東向船團也在週四24日離開蘇格蘭梅西爾。換句話說,目標地沒有商船可以供希佩爾艦隊攻擊[76]。貝蒂也率31艘戰艦和4艘戰鬥巡洋艦的艦隊出擊,但為時過晚而讓德艦逃走了。4月25日一早,儘管在離赫爾戈蘭灣約74公里處,毛奇號被英軍E42潛艇的魚雷擊中,德軍仍全部返回了己方的防禦水雷陣內[77]。

拘禁於斯卡帕灣

斯卡帕灣中自沉的公海艦隊各艦位置圖。

1918年10月底,就在停戰協定生效前幾天,德國海軍制定了公海艦隊的最後作戰。公海艦隊的主體將要從威廉港出發挑戰大艦隊;儘管此舉將會有相當的傷亡,但舍爾依舊企圖以本次的行動重創英國海軍,以期獲得對德國更加有利的和談條件。然而許多早已厭戰的德國水手認為此一行動將破壞正在進行的和平進程,導致延長戰爭[78]。1918年10月29日一早,司令部發出隔日艦隊開出威廉港的出航命令。當晚,圖林根號戰艦的水手們首先發難,接著蔓延到港內各艘戰艦的士兵都開始叛亂[79],迫使希佩爾與舍爾放棄了決戰計畫[80],而德皇獲知消息後說道:「我不再擁有海軍了。」[81]

隨著德國於1918年11月投降,公海艦隊的大部分船艦在路德維希·馮·羅伊特少將的指揮下開往英軍的斯卡帕湾海軍基地加以拘禁[80]。在艦隊出發前,阿道夫·馮·多爾達上將向羅伊特清楚表示無論在哪種情況下,都不得讓協約國取得這些船[82]。公海艦隊與英軍的加的夫號輕巡洋艦會合,由該艦領著護航德艦的協約國艦隊,共370艘英、美、法國戰艦押著公海艦隊[83],主力艦艇也都將砲栓拆除、只留下200人操作[84]。

公海艦隊在和約——《凡尔赛条约》出臺前一直拘禁著。羅伊特認為英軍打算於1919年6月21日——德方簽署和約的最後期限時奪取這些軍艦,在不知道簽署期限已延長到23日的情況下,羅伊特下令各艦艇自沉。6月21日早上,英國艦隊離開斯卡帕灣進行訓練,11點20分,羅伊特發送自沉密語給各艦[82]。最終只有巴登號一艘戰艦、3艘輕巡洋艦、18艘驅逐艦被英軍港內人員救出。皇家海軍最初反對打撈作業,但後來還是讓私人企業將這些船艦撈起作廢鐵賣出[85]。其中大部分都是由愛涅斯特·寇克斯的寇克斯與丹克斯(Cox and Danks)公司所打撈,包括其中最重型的幾艘船[86]。寇克斯後來因1930年代初期的全球金融危機而退出了打撈作業,改由金屬工業集團有限公司接手,並打撈了超過5艘的德軍主力艦,另外有3艘——國王號、王儲號和邊境總督號因為沉得太深而無法打撈,就這樣留在斯卡帕灣的底部,與其相伴的還有4艘輕巡洋艦[87]。

影響

公海艦隊在戰時的無能與其最後的命運強烈地影響著後來的德國海軍,包括威瑪共和國的國家海軍與納粹時期的戰爭海軍。許多前帝國海軍的軍官依舊服役於後來海軍的機構,包括希佩爾的前任參謀長——埃里希·雷德尔,他後來也成為國家海軍總司令。雷德爾認為,德國海軍應以水面艦艇進行海上的長距離通商破壞行動,而非去建設一支大型水面艦隊去挑戰皇家海軍,那將是徒勞無功的。1930年代後,雷德爾提出了戰爭海軍的造艦計畫——《Z计划》即是以此為核心構想,包括建設大量的長航程輕巡洋艦(如P級裝甲艦)和偵查艦艇,不過他的構想被後來掌權的元首阿道夫·希特勒所否決,後者仍一心建設龐大的戰鬥艦隊[88],而第二次世界大戰爆發後,《Z计划》的建設工作都沒有完成。

註腳

^ Herwig(1980年),第33页

^ Herwig(1980年),第35页

^ 3.03.13.2 Herwig(1980年),第36页

^ Sondhaus(2001年),第160–161页

^ Padfield(2005年),第45页

^ 6.06.16.2 Gardiner & Gray(1984年),第134页

^ Herwig(1980年),第42页

^ Padfield(2005年),第94页

^ Herwig(1980年),第48-49页

^ Herwig(1980年),第49页

^ Herwig(1980年),第50页

^ Herwig(1980年),第56-57页

^ Gardiner & Gray(1984年),第135页

^ Gardiner & Gray(1984年),第145-147页

^ Gardiner & Gray(1984年),第141页

^ Gardiner & Gray(1984年),第135-136页

^ Tarrant(1995年),第21页

^ Herwig(1980年),第36-37页

^ Herwig(1980年),第92页

^ Herwig(1980年),第79页

^ Lambert(2012年),第39页

^ Herwig(1980年),第149-150页

^ Halpern(1995年),第10页

^ Halpern(1995年),第182页

^ Halpern(1995年),第179页

^ 26.026.1 Herwig(1980年),第114页

^ Herwig(1980年),第104-105页

^ Halpern(1995年),第66页

^ Halpern(1995年),第67页

^ Industrial Magazine(1907年),6,第65–66页,New Apparatus for Coaling Warships

^ 31.031.1 Gröner(1990年),第23-28、52-56页

^ Herwig(1980年),第111页

^ Gröner(1990年),第104-115页

^ Gardiner & Gray(1984年),第164-172页

^ 35.035.1 Herwig(1980年),第45页

^ Staff(2010年),Vol. 1,第7页

^ Staff(2010年),Vol. 1,第7-8页

^ Herwig(1980年),第262页

^ 39.039.1 Staff(2010年),Vol. 2,第14页

^ Heyman(1997年),第xix页

^ Herwig(1980年),第149–150页

^ Tarrant(1995年),第31页

^ Tarrant(1995年),第31–33页

^ Tarrant(1995年),第43–44页

^ 45.045.145.245.345.4 Staff(2010年),Vol. 2,第15页

^ Sweetman(1997年),第394页

^ Tarrant(1995年),第50页

^ Staff(2010年),Vol. 2,第11页

^ Tarrant(1995年),第58页

^ Tarrant(1995年),第62页

^ Tarrant(1995年),第63–64页

^ Bennet(2006年),第73页

^ Tarrant(1995年),第116页

^ Tarrant(1995年),第153页

^ Tarrant(1995年),第165页

^ Bennett(2006年),第106页

^ Tarrant(1995年),第177–181页

^ Campbell(1998年),第275页

^ Campbell(1998年),第274页

^ Tarrant(1995年),第263页

^ Halpern(1995年),第327页

^ Staff(2010年),Vol. 2,第35页

^ Massie(2003年),第683页

^ Beesly(1984年),第167页

^ Halpern(1995年),第214页

^ Staff(2010年),Vol. 2,第43页

^ Woodward(1973年),第66–67页

^ Woodward(1973年),第70–72页

^ Woodward(1973年),第72–73页

^ Woodward(1973年),第77页

^ Halpern(1995年),第213页

^ Halpern(1995年),第214–215页

^ Halpern(1995年),第215页

^ Halpern(1995年),第219页

^ Halpern(1995年),第418页

^ Halpern(1995年),第419页

^ Halpern(1995年),第420页

^ Tarrant(1995年),第280–281页

^ Tarrant(1995年),第281–282页

^ 80.080.1 Tarrant(1995年),第282页

^ Herwig(1980年),第252页

^ 82.082.1 Herwig(1980年),第256页

^ Herwig(1980年),第254–255页

^ Herwig(1980年),第255页

^ van der Vat(1986年),第199页

^ van der Vat(1986年),第200–210页

^ van der Vat(1986年),第210–214页

^ Gardiner & Chesneau(1980年),第218-220页

參考書目

.mw-parser-output .refbeginfont-size:90%;margin-bottom:0.5em.mw-parser-output .refbegin-hanging-indents>ullist-style-type:none;margin-left:0.mw-parser-output .refbegin-hanging-indents>ul>li,.mw-parser-output .refbegin-hanging-indents>dl>ddmargin-left:0;padding-left:3.2em;text-indent:-3.2em;list-style:none.mw-parser-output .refbegin-100font-size:100%

(英文)Beesly, Patrick. Room 40: British Naval Intelligence, 1914–1918. Oxford: Oxford University Press. 1984. ISBN 0-19-281468-0.

(英文)Bennett, Geoffrey. The Battle of Jutland. London: Pen and Sword Military Classics. 2006. ISBN 1-84415-300-2.

(英文)Campbell, John. Jutland: An Analysis of the Fighting. London: Conway Maritime Press. 1998. ISBN 1-55821-759-2.

(英文)Gardiner, Robert; Chesneau, Roger. Conway's All the World's Fighting Ships, 1922–1946. Annapolis, MD: Naval Institute Press. 1980. ISBN 0-87021-913-8.

(英文)Gardiner, Robert; Gray, Randal. Conway's All the World's Fighting Ships: 1906–1922. Annapolis, MD: Naval Institute Press. 1984. ISBN 0-87021-907-3.

(英文)Gröner, Erich. German Warships: 1815–1945. Annapolis, MD: Naval Institute Press. 1990. ISBN 0-87021-790-9.

(英文)Halpern, Paul G. A Naval History of World War I. Annapolis, MD: Naval Institute Press. 1995. ISBN 1-55750-352-4.

(英文)Herwig, Holger. "Luxury" Fleet: The Imperial German Navy 1888–1918. Amherst, NY: Humanity Books. 1980. ISBN 978-1-57392-286-9.

(英文)Heyman, Neil M. World War I. Westport, CT: Greenwood Publishing Group. 1997. ISBN 0-313-29880-7.

(英文)Lambert, Nicholas. Planning Armageddon. Cambridge, MA: Harvard University Press. 2012. ISBN 978-0-67406-149-1.

(英文)Massie, Robert K. Castles of Steel: Britain, Germany, and the Winning of the Great War at Sea. Random House. 2003. ISBN 0-345-40878-0.

(英文)New Apparatus for Coaling Warships. Industrial Magazine (Collingwood, OH: The Browning Press). 1907, 6 (1): 65–66.

(英文)Padfield, Peter. The Great Naval Race: Anglo-German Naval Rivalry 1900–1914. Edinburg: Birlinn. 2005. ISBN 978-1-84341-013-3.

(英文)Sondhaus, Lawrence. Naval Warfare, 1815–1914. London: Routledge. 2001. ISBN 978-0-415-21478-0.

(英文)Staff, Gary. German Battlecruisers: 1914–1918. Oxford: Osprey Books. 2006. ISBN 1-84603-009-9.

(英文)Staff, Gary. German Battleships: 1914–1918 (Volume 1). Oxford: Osprey Books. 2010. ISBN 978-1-84603-467-1.

(英文)Staff, Gary. German Battleships: 1914–1918 (Volume 2). Oxford: Osprey Books. 2010. ISBN 978-1-84603-468-8.

(英文)Sweetman, Jack. The Great Admirals: Command at Sea, 1587–1945. Annapolis, MD: Naval Institute Press. 1997. ISBN 978-0-87021-229-1.

(英文)Tarrant, V. E. Jutland: The German Perspective. London: Cassell Military Paperbacks. 1995. ISBN 0-304-35848-7.

(英文)van der Vat, Dan. The Grand Scuttle. Worcester: Billing & Sons Ltd. 1986. ISBN 0-86228-099-0.

(英文)Woodward, David. The Collapse of Power: Mutiny in the High Seas Fleet. London: Arthur Barker Ltd. 1973. ISBN 0-213-16431-0.