![Creative The name of the picture]()

Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP

Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP

body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center

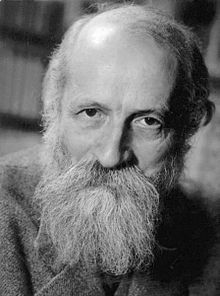

| 马丁·布伯 |

|---|

|

| 出生 |

1878年2月8日

奥匈帝國维也纳

|

|---|

| 逝世 |

1965年6月13日(1965-06-13)(87歲)

以色列耶路撒冷

|

|---|

|

| 时代 |

20世纪哲学家 |

|---|

| 地区 |

西方哲学 |

|---|

| 学派 |

存在主义

|

|---|

主要领域 |

本体论

|

|---|

著名思想 |

Ich-Du(我-你)、Ich-Es(我-他) |

|---|

受影响于

伊曼努尔·康德、索倫·奧貝·克尔凯郭尔、弗里德里希·尼采、Gustav Landauer

|

影响于

保罗·田立克、Gershom Scholem、艾米尔·布鲁内尔、Emmanuel Lévinas、Ludwig Binswanger、Iván Böszörményi-Nagy

|

马丁·布伯(德語:Martin Buber,1878年2月8日-1965年6月13日),奥地利-以色列-犹太人哲学家、翻译家、教育家,他的研究工作集中于宗教有神论、人际关系和团体。马丁·布伯的著作,具有富于感染力的、有时如同诗歌般的写作风格,以及鲜明的主题:重述哈西德派传说、《圣经》注释和形而上学对话。马丁·布伯是一位文化锡安主义者,他活跃于德国和以色列的犹太人团体和教育团体。他还是一位坚定的在巴勒斯坦实施一国解决方案(与两国解决方案相对)的支持者,赞同在犹太人国家以色列建国后,建立一个以色列和阿拉伯国家的地区性联邦。他的影响遍及整个人文学科,特别是在社会心理学、社会哲学和宗教存在主义领域。

生平

1878年2月8日,马丁(希伯来语名字: מָרְדֳּכַי, Mordechai)出生在维也纳的一个犹太人家庭。他的祖父所罗门·布伯是犹太传统和《摩西五经》的著名学者,住在伦贝格(今乌克兰利沃夫),马丁·布伯童年时代大部分时间住在祖父那里。马丁·布伯接受的是多语种的教育:在家中说意第绪语和德语,在童年时期学习了希伯来语和法语,在中学时期又学习了波兰语。

1892年,马丁·布伯回到伦贝格父亲的家中。在经历一次个人宗教危机后,他放弃遵守传统的犹太教宗教法典,并开始阅读伊曼努尔·康德、索倫·奧貝·克尔凯郭尔和弗里德里希·尼采等哲学家的作品,其中后面两位尤其鼓舞他日后从事哲学研究。1896年,马丁·布伯前往维也纳求学,学习哲学、艺术史、德国研究和语言学。1898年,他参加了锡安主义运动,参与大会和组织工作。1899年,在苏黎世求学期间,马丁·布伯遇见了未来的妻子、来自慕尼黑的Paula Winkler(一位非犹太人锡安主义作家,后来改信犹太教)。

马丁·布伯的锡安主义具有他自己个人的观点,他不同意西奥多·赫茨尔的锡安主义的政治与文化方向。赫茨尔所设想的锡安主义的目标只是建立一个民族国家,没有考虑到犹太文化或宗教的需要。与此相对照,马丁·布伯则认为,锡安主义的潜力在于其社会的和精神的财富。赫茨尔与马丁·布伯终其一生,始终在相互尊敬和争论中,各自朝向自己的目标而努力。

1902年,马丁·布伯成为锡安主义运动中央机关的周刊《世界报》(Die Welt)的编辑。但是一年后马丁·布伯加入了犹太教的哈西德运动。马丁·布伯很赞赏哈西德派在日常生活和文化中实践他们的宗教。与总是关注政治利益的繁忙的锡安主义组织相比,哈西德派更关注于马丁·布伯所渴望锡安主义采纳的价值观。1904年,马丁·布伯退出了大部分锡安主义运动的组织工作,专心于研究和写作。同年,他发表了论文

伊拉斯谟奖获得者

|

|---|

| | 1950年代 |

- 1958年:奥地利人

- 1959年:罗贝尔·舒曼

- 卡尔·雅斯贝尔斯

|

|---|

| | 1960年代 |

- 1960年:马克·夏卡尔

- 1960年:奥斯卡·柯克西卡

- 1962年:Romano Guardini

- 1963年:马丁·布伯

- 1964年:Union Académique Internationale

- 1965年:查理·卓别林

- 英格玛·伯格曼

- 1966年:Herbert Read

- René Huyghe

- 1967年:扬·廷贝亨

- 1968年:亨利·摩尔

- 1969年:加布里埃尔·马塞尔

- 卡尔·冯·魏茨泽克

|

|---|

| | 1970年代 |

- 1970年:汉斯·夏隆

- 1971年:奥利维埃·梅西安

- 1972年:让·皮亚杰

- 1973年:克洛德·列维-斯特劳斯

- 1974年:Ninette de Valois

- Maurice Béjart

- 1975年:恩斯特·贡布里希

- Willem Sandberg

- 1976年:国际特赦组织

- René David

- 1977年:Werner Kaegi

- 让·莫内

- 1978年:木偶剧场/主题 木偶戏:

La Marionettistica of the Napoli brothers

Ţăndărică of Margareta Niculescu

Théatre du Papier of Yves Joly

Bread and Puppet of Peter Schumann

- 1979年:Die Zeit, 新苏黎世报

|

|---|

| | 1980年代 |

- 1980年:尼古劳斯·哈农库特

- Gustav Leonhardt

- 1981年:Jean Prouvé

- 1982年:Edward Schillebeeckx

- 1983年:雷蒙·阿隆

- 以赛亚·伯林

- 莱谢克·科拉科夫斯基

- 玛格丽特·尤瑟纳尔

- 1984年:Massimo Pallottino

- 1985年:Paul Delouvrier

- 1986年:瓦茨拉夫·哈维尔

- 1987年:Alexander King

- 1988年:Jacques Ledoux

- 1989年:国际法律家委员会

|

|---|

| | 1990年代 |

- 1990年:Sir Grahame Clark

- 1991年:伯纳德·海廷克

- 1992年:西印度群岛综合档案馆

- 1992年:西蒙·维森塔尔

- 1993年:Peter Stein

- 1994年:Sigmar Polke

- 1995年:伦佐·皮亚诺

- 1996年:William Hardy McNeill

- 1997年:雅克·德洛尔

- 1998年:毛里西奥·卡赫尔

- Peter Sellars

- 1999年:玛丽·罗宾逊

|

|---|

| | 2000年代 |

- 2000年:Hans van Manen

- 2001年:克劳迪奥·马格里斯

- 亚当·米奇尼克

- 2002年:Bernd and Hilla Becher

- 2003年:Alan Davidson

- 2004年:Abdolkarim Soroush

- Sadik Al-Azm

- Fatema Mernissi

- 2005年:赛门·夏佛

- 史蒂文·谢平

- 2006年:Pierre Bernard

- 2007年:Péter Forgács

- 2008年:伊恩·布鲁玛

- 2009年:Antonio Cassese

- Benjamin B. Ferencz

|

|---|

| | 2010年代 |

- 2010年:何塞·安东尼奥·艾伯鲁

- 2011年:Joan Busquets

- 2012年:丹尼尔·丹尼特

- 2013年:于尔根·哈伯马斯

- 2014年:Frie Leysen

- 2015年:维基人

- 2016年:A·S·拜厄特

- 2017年:米谢勒·拉蒙

- 2018年:芭芭拉·埃伦赖希

|

|---|

| Category:伊拉斯谟奖得主 |

|

| 规范控制 |

- WorldCat Identities

- BIBSYS: 90063488

- BNE: XX897259

- BNF: cb118944280 (data)

- BPN: 29265940

- CiNii: DA00631930

- FAST: 39651

- GND: 118516477

- ISNI: 0000 0000 8344 4096

- LCCN: n79081898

- LNB: 000023575

- MusicBrainz: e2da2f39-6074-4015-aada-fea2f2ae8b84

- NDL: 00434688

- NKC: jn19990009521

- NLA: 35023282

- NLP: A11818578

- NNL: 000026049

- NSK: 000029894

- NTA: 000029894

- SELIBR: 169252

- SNAC: w6736v0n

- SUDOC: 026757923

- VIAF: 68926330

|

|---|

|

Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP

Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP