悲惨世界

Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP

Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP

body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center

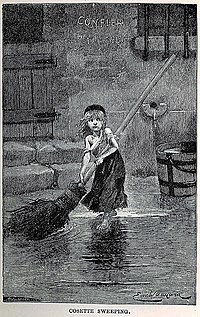

這個珂賽特畫像出自雨果1862年的原著中,由艾密爾·貝亞德(Emile Bayard,1837年-1891年)所繪製的插圖。 | |

| 作者 | 维克多·雨果 |

|---|---|

| 原名 | Les Misérables(法文) |

| 出版地 | |

| 語言 | 法語 |

| 系列 | 巴黎 |

| 類型 | 社會寫實 |

| 出版商 | A. Lacroix, Verboeckhoven & Ce.於布魯塞爾 |

| 出版日期 | 1862年 |

| 媒介 | 纸張 |

| 頁數 | 1,900(法語版) |

假裝马德兰先生的冉阿让(古斯塔夫·布里翁(Gustave Brion,1824年-1877年)所繪製的插圖)

《悲惨世界》(法语:Les Misérables,國際音標:.mw-parser-output .IPAfont-family:"Charis SIL","Doulos SIL","Linux Libertine","Segoe UI","Lucida Sans Unicode","Code2000","Gentium","Gentium Alternative","TITUS Cyberbit Basic","Arial Unicode MS","IPAPANNEW","Chrysanthi Unicode","GentiumAlt","Bitstream Vera","Bitstream Cyberbit","Hiragino Kaku Gothic Pro","Lucida Grande",sans-serif;text-decoration:none!important.mw-parser-output .IPA a:link,.mw-parser-output .IPA a:visitedtext-decoration:none!important

/le ˌmizeˈʀablə/,香港歷來翻譯作《孤星淚》,原意为“悲惨的人们”、“可怜的人们”),是法国作家維克多·雨果于1862年所发表的一部长篇小说,是19世纪最著名的小说之一。小说描绘19世纪初20年间几个法国人物的生活背景,涵盖拿破仑战争和1832年巴黎共和黨人起義等政治現象敘述。

故事的主线围绕主人公获释罪犯冉阿让试图赎罪的历程。小说试图检视他的赎罪行为在当时的社会环境下的所造成的影响。这部宏大的小说,融进法国的历史,以及巴黎的建筑、政治、道德哲学、法律、正义、宗教信仰,检视善、恶和法律的本质,同样还有爱情与亲情的种类和本质。[1]

雨果的创作灵感来自一位真实的罪犯和警察,他把这个真实人物的性格分成故事中的两个人物。悲惨世界通过它不计其数的舞台和銀幕的改编作品被世人所了解。最著名的改编作品是同名音乐剧。

目录

1 創作背景

1.1 资料来源

2 小说形式

2.1 题外话

3 小说人物

3.1 主要人物

3.2 叙述人

4 剧情

4.1 第一部:芳汀

4.2 第二部:珂赛特

4.3 第三部:马吕斯

4.4 第四部:卜吕梅街的儿女情和圣德尼街的英雄血

4.5 第五部:冉阿让

5 評價

6 中文譯作

7 改編作品

7.1 續集

8 參考文獻

9 外部链接

創作背景

1801年,一个名叫冉阿让的穷苦农民,為了幫助飢餓的外甥(姐姐的小孩)們而偷了一块面包並企图逃獄而被判19年苦役,刑满释放后,持黄色身分证(意指:帶有前科、案底的假釋證明)讨生活又处处碰壁,只因為有罪之身。到1828年,雨果又开始搜集有关米里艾主教及其家庭的资料,酝酿写一个释放的苦役犯受圣徒式的主教感化而弃恶从善的故事。在1829年和1830年间,他还大量搜集有关黑玻璃制造业的材料,这便是到蒙特罗,化名为马德兰先生,从苦役犯变成企业家,开办工厂并发迹的由来。此外,他还参观了布雷斯特和的特龍苦役犯监狱,在街头目睹了类似芳汀受辱的场面。[2]

1846年2月22日,雨果年轻时有一次在路上看到两个士兵挾持着一个因偷面包而被判死刑的男子,当时有一位贵夫人坐着漆有家徽的马车经过,囚犯注目贵夫人,但贵夫人对囚犯却视而不见。他认为此事表明当时法国平民承认贵族,贵族却无视平民的存在,从此使他萌发写《悲惨世界》的念头。[3][4][5]

《悲惨世界》的主题是写人类与邪恶之間不懈的斗争,人类本性是纯洁善良的,将一同走向幸福,但要经过苦难的历程。书中穿插当时法国革命动乱的背景和拿破仑滑铁卢战役的描写,以及当时法国社会的很多细节都有论及,比如俚语、下水道和女修道院等情况,雨果在书中都分有独立章节描写。故事情节错综复杂、设计巧妙、跌宕起伏。雨果力图表现严刑峻法只能使人更加邪恶,应根据人道主义精神用道德感化的方法处理,他借主人公之口说道“最高的法律是良心”。他写道:“将来人们会把犯罪看作一种疾病,由一批特殊的医生来医治这种病。医院将取代监狱。”[6]

为了这部书,雨果前后构思了40年,到晚年才完成。他自称这是“一部宗教作品”。[7]

资料来源

尤金·维多克的人生为人物冉阿让提供了创作原型。

人物冉阿让的现实原型来自于尤金·弗朗西斯·维多克。维多克有前科,后成为一名成功的企业家,并因其社会活动和慈善而闻名。维多克帮助了雨果创作了《穷汉克洛德》和《一个死囚的末日》。1828年,被特赦的维多克在他的造纸厂救了一名工人;和冉阿让一样,他用自己的肩膀顶起了沉重的货车。[8]雨果笔下的冉阿让救水手的故事则来自于一名朋友在来信中对真实事件的记录。雨果使用了天主教迪涅主教比恩维努·迪·缪里斯(1753–1843)作为米里哀的原型。[9]

1841年,雨果帮助了一名妓女脱离了指控。他使用了与警方的部分对词来作为冉阿让救芳汀的剧情。[10]他在蒙特勒伊(Montreuil-sur-Mer)度假多次,后者成为剧中M____-sur-M__镇的原型。[11]在1842年起义时,雨果看到巴黎街头遍布路障,以便提供掩体、躲避火炮。[12]他在法國二月革命出力更多,帮助清除路障,同时反对盛行的起义和保皇主义。[13]

小说形式

厄普顿·辛克莱称小说是“世界上最杰出的为数不多的小说之一”,并认为雨果在前言中给出了创作的意义:[14]

- 只要因法律和习俗所造成的社会压迫还存在一天,在文明鼎盛时期人为地把人间变成地狱并使人类与生俱来的幸运遭受不可避免的灾祸;只要本世纪的三个问题——贫穷使男子潦倒,饥饿使妇女堕落,黑暗使儿童羸弱——还得不到解决;只要在某些地区还可能发生社会的毒害,换句话说,同时也是从更广的意义来说,只要这世界上还有愚昧和困苦,那么,和本书同一性质的作品都不会是无益的。

在小说的末尾,雨果解释了作品的总体结构:[15]

- 此刻读者展阅的这部书,无论存在怎样的间歇、例外或欠缺,但是从头至尾,从整体到细节,全是讲述人从恶走向善,从非正义走向正义,从假走向真,从黑夜走向光明,从欲望走向良心,从腐朽走向生命,从兽性走向责任,从地狱走向天堂,从虚无走向上帝。起点是物质,终点是灵魂。始为九头蛇,终成为天使。

小说包涵了许多次要情节,但主要线索依然是前科犯冉阿让。冉阿让是剧中的正义力量,但是却无法摆脱自己的犯罪记录。小说被划分成五部,每卷又包涵了许多卷,卷又分许多章;总计为48卷365章。每章都相对较短,通常不超过几页。以现在的标准,小说从整体上来讲是个大部头,未修订的英语版长达1,500页,[16]法语版为1900页。[17][18][19]被认为是最长的小说之一。[20]

雨果曾经向他的意大利出版人解释自己的雄心抱负:[21]

- 我不知道是不是所有人都能读到这部书,但是,我写这部书确实是为了所有的人。这部书既是给英国写的,也是给西班牙写的,也是写给意大利,写给法国、德国和爱尔兰;这部书对奴隶制共和国的作用也并不比农奴制国家小。社会问题不承认国界。人类社会的深度溃疡遍布全球,对此,两个半球地图上的蓝色或红色的国界线并不是障碍。凡是男人愚昧无知,陷于绝望的地方,凡是女人为了一块面包而卖身,以及儿童因为没有学习的书籍和取暖的火炉而痛苦的地方,我的《悲惨世界》都会来敲门,说道:“开门,我找你们来了!”

题外话

小说中相當三分之一的部分是题外话,总计955/2,783页。题外话讨论了道德,或是展示了雨果百科全书般的知识,但是没有推进剧情,甚至没有推进次要剧情。雨果在《巴黎圣母院》和《海上勞工》中都使用了类似手法。一位传记作家曾注意到:“天才的题外话很容易被原谅”。[22]雨果在其中探讨了当时法国社会的很多细节,比如俚语、下水道和女修道院等情况。就女修道院一题上,他将该章节称为“题外的话”,提醒读者此部分与故事情节无关。[23]雨果又用了19章来描述滑铁卢战场;1861年,雨果曾经到访过该地,并在那里完结了写作。小说第二部在开头叙述了截然不同的内容,似乎和故事毫无关系。一位评论家称这是通往小说的“灵魂大门”,因为在此读者会遇到德納第和彭眉胥上校,预示着小说中许多“偶然和必然的混合”,“英雄与恶棍的对决”。[24]

即便是在叙述故事的过程中,雨果有时会打断对事件直白的描述,他的语态和对故事主线的控制是不受时间或顺序的束缚。小说开篇讲述了1815年迪涅主教的故事,尔后突然写道:“虽然这些小事绝不触及我们将要叙述的故事的本题...”在过了14章后,雨果才重新捡起了剧情“一八一五年十月初...”,引出了冉阿让。[25]

小说人物

主要人物

冉阿让(化名:马德廉先生、烏爾迪姆.割风、白先生、烏尔邦·法白尔):因為偷一條麵包救濟外甥而坐牢十九年的囚犯,原本只判五年徒刑,但由於他並不信任法律,屢屢越獄以致罪刑加重19年后获得假释。他倔強不懼強權的個性使探長沙威對他深惡痛絕,他過人的氣力也使沙威對他印象深刻,兩人遂成為終生宿敵。虽然遭受社会歧视,但米里哀主教拯救了他,給了他重生的機會。他通过努力,寻求诚实的生活,成为工厂主和市长;收养了芳汀的女儿珂赛特,营救马吕斯出街垒,年老而终。

沙威(Javert):警務督察,一次次追捕跟踪冉阿让,但都被甩掉。便衣潜入街垒却被识破。冉阿让本可杀死沙威,但却放走了他。后来,沙威也让冉阿让逃走。此时,沙威意识到法律程序并不道德。内心的冲突使他無所適從,最後投河自尽。

米里哀主教(Bishop Myriel):迪涅地区主教。一位慈祥的老教士,因邂逅拿破仑而晋升主教。冉阿让窃走教堂银器时,他说服冉阿让弃恶从善并为其开脱罪责。

芳汀(Fantine):或译为芳婷。巴黎女工,懷孕後遭情人拋棄。芳汀將私生女寄養在德納第家中,孤身前往马德廉(冉阿让)的工廠工作,後因身世敗露而被解雇。為了支付女兒的寄養費用,她出賣了頭髮、牙齒以及自己的肉體。马德兰市長瞭解到她是因為不堪受辱而被捕入獄。在與女兒重逢前夕,因病故去。

珂賽特(Cosette):芳汀的私生女。幼年寄人籬下,後由冉阿让收養。與馬留斯相愛並成婚。

德纳第夫婦(M. & Mme. Thénardier):落魄的酒店老闆。他們共有5個子女(2女:爱波寧、雅潔玛;3子:加夫洛許及其兩個弟弟)。他們曾經收養珂賽特,但卻百般虐待。破產後移居巴黎,化名“容德雷特”。勾結犯罪團夥,到處騙錢。德納第家曾是馬留斯的鄰居,並曾“照顧過”馬留斯的父親。小說結尾時,德纳第大娘死于獄中,而德納第與二女兒雅潔玛移民美洲,成為奴隸販子。

馬留斯·彭梅西(Marius Pontmercy):男爵二世(因爵位由拿破崙授與而不被當時政府承認),與保皇派的外祖父吉諾曼決裂,攻讀法律,並加入“ABC之友”革命組織,與珂賽特相愛。

安裘拉斯(Enjolras):1832年巴黎起義時“ABC之友”組織的領袖。天使般的俊美,全心投入民主、平等與正義的鬥爭中,致力建立共和國並解放窮苦人。街壘失陷時,身中八槍後英勇犧牲。

爱波寧(Éponine):德纳第的長女。幼年受寵,成年流落街頭。協助其父詐騙錢財。暗戀馬留斯。幫助並帶領馬留斯找到珂賽特,阻止其父帶人搶劫珂賽特新居。假扮男孩,哄騙馬留斯進入街壘,並想一起殉情。但卻擋住士兵射向馬留斯的子彈,臨死時要求馬留斯親吻自己的額頭。馬留斯出於對其苦難生活的同情,了卻了她的遺願。

加夫洛許(Gavroche):德纳第的長子。流落街頭,成為野孩。參加堡壘戰爭,在為起義者收集子彈時被殺。

叙述人

雨果没有为叙述人命名,使得读者认为叙述人就是小说的作者。有时,叙述人会进入叙述当中,介绍故事发生时代之外的事情,强调这是历史事实,而不单纯的虚构故事。他用了几段文字讲述了自己在滑铁卢战场发生地的经历:“去年(一八六一),在五月间一个晴朗的早晨,有一个行人,本故事的叙述者,到了尼维尔 ...”[26]叙述人被描写为:“一个观察者,梦幻者,即本书的作者”被卷入了1832年的巷战:“受到两面火力的夹击,只有间隔店铺的那种鼓起的半圆柱可避子弹,他在那种尴尬的境地待了半小时左右。”[27]有时,他会为自己在小说中的出现而表示抱歉:“本书的作者——很抱歉,不能不谈到他本人”,借此求得读者的理解:“他青年时期的巴黎,他以虔敬的心情保存在记忆中的那个巴黎,现在只是旧时的巴黎了。请允许他谈那旧时的巴黎,好象它现在仍然存在一样。”这勾起了对过去的回忆,使得读者意识到这是作者在被流放时的自我描述:“在那些铺路的石块上,你也曾留下了你的肝胆、你的血和你的心。”[28]他在另一处描述子弹“把他身旁一家理发铺子门上挂在他头上方的一只刮胡子用的铜盘打了个窟窿。一八四六年,在民约街靠菜市场的那些柱子拐角的地方,人们还能看见这只被打穿了的铜盘。”就警方在碉堡里的行动,他写道:“关于这件案子,本书的作者在一八四八年手中还有过一份一八三二年写给警署署长的专案调查报告。”[29]

剧情

第一部:芳汀

由瑪格麗特·伯娜丁·霍爾飾演的芳汀。

1815年迪涅,一位叫冉阿让的农民在服刑19年后被释放——为自己饥饿的姐姐和家人偷面包而判刑5年,屡次越狱加判14年——因自己携带的黄色身份证而被旅店多次拒绝。他露宿街头,内心充满酸楚和愤怒。

迪涅的主教米里哀为他提供休息的地方,晚上,冉阿让偷走主教的银器。当警察将他逮回来时,主教假装银器是自己送给冉阿让的,并把银烛灯也给了他,就好像是他忘记拿了一样。警察接受这个解释,转身离开。米里哀告诉冉阿让上帝宽恕了他,并要求他用银器换来的钱做一个正直的人。

冉阿让对米里哀的教训冥思苦想。当他碰上12岁的佩蒂特·瑞尔威,出于习惯,冉阿让抢走瑞尔威的四十苏。然而,他立即悔改,并满城寻找瑞尔威。只是,他的盗窃一事被上报了当局。冉阿让不得不躲起来,并意识到如果他被抓住,会因累犯而处以重罪。

六年过去了,冉阿让使用化名马德兰先生,成为富有的工厂主,并成为蒙特勒伊的市长。在路上,他碰到一位名叫割风伯伯的人压在车轮下。车子过重,重赏面前竟然无人出手相救,于是冉阿让决定自己救割风。他爬到车下,将其顶起,救了割风的命。镇上的检察官沙威见此起了疑心。他看到市长力量非凡,并联想起犯人冉阿让。

巴黎,女工芳汀爱上斐利克斯·多罗米埃。他的朋友李士多里、法梅依、勃拉什维尔也与芳汀的朋友大丽、瑟芬、宠儿结缘。男人随后抛弃了女孩儿们,将他们之间的感情视为青年的娱乐。芳汀只好自己照料她和多罗米埃的女儿珂赛特。当芳汀来到蒙费梅伊时,她将珂赛特留给德納第一家照料。德納第是败坏的酒店老闆,他的妻子则十分自私、残忍。

芳汀不晓得德納第利用自己的女儿做童工,而是努力地满足他们虚构出来的账单。之后,女儿非婚生的事情被发现,她被冉阿让的工厂解雇。与此同时,德納第开出的账单变得日益庞大。绝望中,芳汀只得出卖自己的头发和门牙,最后卖身还债。芳汀的健康每况日下。

花花公子巴马塔波瓦当街猥亵芳汀,后者出手还击。沙威因此逮捕芳汀。她希望照料女儿,乞求宽恕,但沙威判她入狱六个月。冉阿让(马德兰市长)出面阻止,命令沙威将其释放。冉阿让因自己的工厂将芳汀解雇而感到内疚,答应芳汀接回珂赛特。之后,他将芳汀送进医院。

沙威面见冉阿让,并承认在他释放芳汀后,自己曾向上级打小报告,检举马德兰市长是囚犯冉阿让。他告诉冉阿让自己弄错了,因为当局已经找到真正的冉阿让,并将其关押,准备第二天的开庭。冉阿让倍感纠结,但是决定暴露自己,拯救无辜。他前往法庭,揭露真相。之后,冉阿让回到了濱海蒙特勒伊见芳汀。沙威尾随而至。

沙威逮捕了冉阿让,冉阿让要求宽容他三天,以将珂赛特接回来,但沙威拒绝这个请求。芳汀发现珂赛特不在身边,便疯狂地叫嚷起来。沙威命令她安静,并揭示冉阿让的真实身份。芳汀受惊过度,倒头不醒。冉阿让在她耳边细语,吻手后离开。翌日,芳汀的遗体被丢弃在公墓。

第二部:珂赛特

冉阿让逃跑后再次被抓,处以死刑。国王将其减为终身苦役。在土伦军港的关押地点,冉阿让冒了极大的危险救下了一名绊在绳索上的水手。围观人都高呼赦免冉阿让,而后者则“不慎”落入了大海,官方报告称犯人遇难,尸首无处可寻。

冉阿让在圣诞节时来到了蒙费梅伊,发现珂赛特独自在林子里提水。冉阿让与珂赛特同行至酒店。他点餐后,观察德纳第一家是如何因孩子们争玩偶而虐待珂赛特,溺爱自己的爱潘妮和阿兹玛。冉阿让遂即为珂赛特买回了一个非常昂贵的玩偶,珂赛特犹豫后高兴地接受。爱潘妮和阿兹玛对此感到嫉妒。德纳第夫人则十分愤怒,而德纳第先生则对此不感兴趣,只关心账单。

第二天一早,冉阿让告诉德纳第他想带走珂赛特。德纳第夫人立即同意,而德纳第先生则装出自己爱孩子,为她着想,不愿离开她。冉阿让支付了1,500法郎,带着珂赛特离开了酒店。为了敲诈更多的钱,德纳第拿着1,500法郎追了出去,告诉冉阿让要珂赛特回来。他告诉冉阿让自己不能让珂赛特离开,除非有她母亲的字据。冉阿让为德纳第出示了芳汀的信件,上面写明了抚养珂赛特的授权。德纳第要求冉阿让必须支付一千埃居,但俩人转头离开。德纳第只好回家,遗憾自己出门前没有带上一把枪。

冉阿让和珂赛特逃到了巴黎。冉阿让租住在戈尔博老屋,在那里与珂赛特度过了快乐的时光。然而,几个月后沙威发觉那个地方。冉阿让带着珂赛特逃跑。他们在割风伯伯的帮助下躲进了永敬会伯尔纳女修院。割风伯伯正是冉阿让从车轮下救出的人,现在成了修院的园丁。冉阿让也成了修院的园丁,珂赛特则成了修院的学生。

第三部:马吕斯

八年后,法国唯一同情工人阶级的让·马克西米连·拉马奎将军(Jean Maximilien Lamarque)去世时,安灼拉领导的“ABC之友”正在为反对法国王位主义的而准备起义,时值六月暴動前夜。德纳第的儿子伽弗洛什沦为了流浪儿,也参加了起义。

学生马吕斯·彭眉胥因为其自由主义的政治观点而与家人吵翻。在他父亲彭眉胥上校去世后,马吕斯发现了父亲的一份嘱咐,要他帮助一位名叫德纳第的军士,后者曾经在滑铁卢战场上救了他的命——实际上,德纳第正在尸体上盗窃,救助上校不过是碰巧。他自称是一位军士来掩饰盗窃的行为。

在卢森堡公园,马吕斯与美丽的珂赛特相爱。德纳第一家破产后也移居巴黎,改名为“容德雷特”,住在戈尔博老屋(凑巧的是,冉阿让和珂赛特在离开德纳第酒店后曾在此短期居住过)。马吕斯也住在那里,是德纳第的隔壁邻居。

爱潘妮已经变成了一名衣衫褴褛、面容憔悴的苦儿,她前往马吕斯那里去乞讨。为了讨他喜欢,爱潘妮卖弄着自己识字,翻开一本书来读,并写下了“警察来了”的字眼。出于同情,马吕斯给了她一些钱。当爱潘妮离开后,马吕斯透过墙缝观察了“容德雷特”一家。爱潘妮宣布一位慈善家和他的女儿来拜访他们。为了让自己看起来更穷,德纳第灭了火、踢翻椅子。他命令阿兹玛打碎玻璃,后者在执行时,割伤了自己的手(这正合德纳第的意思)。

慈善家和他的女儿来了——他们正好是冉阿让和珂赛特。马吕斯立即认出了珂赛特。拜访之后,冉阿让答应他们去取更多的钱,之后会回来。在冉阿让离开后,马吕斯请求爱潘妮追踪他们,以求的地址。爱潘妮自恋马吕斯,于是不情愿地答应了。德纳第也认出了他们是冉阿让和珂赛特,于是准备报复。德纳第叫了无恶不作的“猫老板”们来帮忙。

马吕斯偷听了德纳第的计划,跑到警察局向沙威报了案。沙威给了马吕斯两个手枪,告诉他适时放枪来给出信号。马吕斯回家后等待沙威和警察来准备。德纳第派爱潘妮和阿兹玛出去放风。当冉阿让带钱回来时,德纳第和“猫老板”伏击了他,揭露了他的真实身份。马吕斯认出了这就是父亲的“救命”恩人,陷入了纠结的境地。

他试图去拯救冉阿让,同时又不背叛德纳第。冉阿让否认了自己的真实身份,装作不认识德纳第。冉阿让试图跳窗逃跑,但是失败,被绑了起来。德纳第勒索冉阿让200,000法郎,并要他给珂赛特写信,叫她过来,当作肉票。在冉阿让写信时,德纳第记下了地址。德纳第令人去取,但后来发现这是假地址。

冉阿让利用这个时间来悄悄为自己解绑。德纳第打算杀死冉阿让。当“猫老板”准备下手时,马吕斯想起来爱潘妮先前给他写的纸条,便扔了进去。德纳第看到后大惊,准备逃跑,但是正好撞见了沙威。

沙威逮捕了德纳第一家和“猫老板”。“猫老板”中的铁牙在被送往监狱的途中逃跑,蒙帕纳斯则和爱潘妮在一起,没有参加行动;伽弗洛什很少参与父亲的事情,也不在场。冉阿让则趁乱逃跑,没有让沙威看见。

第四部:卜吕梅街的儿女情和圣德尼街的英雄血

爱潘妮保护冉阿让,阻止了强盗。

当爱潘妮从监狱里出来后,她找到了马吕斯,低落地告诉了他珂赛特的地址。她领着马吕斯到了位于卜吕梅街的冉阿让家,马吕斯在此徘徊久久。马吕斯终于和珂赛特相见,坠入爱河。德纳第、“猫老板”等人越狱成功。一天晚上,六人前往冉阿让家去抢劫。然而,他们撞见了坐在门前的爱潘妮,后者阻止了他们的行动。强盗们不得不离开,与此同时,珂赛特告诉马吕斯自己和冉阿让会去英国一周。

第二天,冉阿让为看见德纳第而心烦意乱。他惊讶地发现了一张纸条,上面写着“赶快离开”,于是立即准备。他找到珂赛特,告诉她俩人必须住在别处,并移居英国。马吕斯试图得到外公的同意,让自己和珂赛特结婚。外公虽然看似生气,但是十分想念马吕斯。但是脾气倔强的外公拒绝了婚姻的请求,并侮辱了珂赛特。马吕斯再一次被气走了。

第二天,学生们组织暴动,在法国圣德尼街上建起碉堡。伽弗洛什发现了沙威,并向安灼拉举报。当安灼拉质问沙威时,发现了后者的探子身份。安灼拉和其他学生把沙威绑了起来。当晚,马吕斯前往卜吕梅街找珂赛特,却发现房子空无一人。他随后得到消息,告诉他自己的朋友在碉堡那边等他。心烦意乱,马吕斯前往了碉堡。

当马吕斯来到时,“革命”已经开始了。当马吕斯去捡炸药桶时,一个士兵跑来向马吕斯举枪。一人挺身而出,伸手遮住了士兵的槍眼,自己却被击倒。士兵们一涌而上,马吕斯手持炸药桶和火炬,逼退了士兵。马吕斯决定爬进小一点的碉堡,却发现里面空无一人。当他回来是,发现先前挡枪眼的竟然是爱潘妮。爱潘妮承认自己通知马吕斯来碉堡,好和他一同牺牲。她也承认自己想先与他死去,便挡了枪眼。

作者向读者们透露是爱潘妮给冉阿让通风报信。爱潘妮告诉马吕斯自己有封信给他。她承认自己先前没收了信件,但怕他会最终忌恨,便交了出来。当马吕斯要这封信时,爱潘妮向马吕斯表白,并要求马吕斯在自己去世后亲吻她。

马吕斯阅读了信件,得知了珂赛特的下落,便回复了一封诀别信。他让伽弗洛什前往递送,但伽弗洛什将信件递送给了冉阿让。冉阿让得知珂赛特的爱人正在作战,十分高兴,但一小时后,他穿上了国民卫队的制服,走出了家门。

第五部:冉阿让

在下水道中的冉阿让和馬留斯,繪於1900年。

冉阿让一来到碉堡就救下了一个人的性命,但他并不确定自己是来保护马吕斯的还是想将他了结。马吕斯在冉阿让出现时便立刻认出了他。安灼拉宣布起义者的弹药用光了,伽弗洛什跑出碉堡去捡拾国民卫队留下的弹药,不幸遇难。

冉阿让主动要求执行处决沙威的命令,安灼拉表示许可。冉阿让将沙威带出人群,将其释放后向空中鸣枪;马吕斯误以为冉阿让杀死了沙威。当碉堡被攻陷后,冉阿让背起昏迷不醒的马吕斯撤退。此时,冉阿让进入了下水道,躲过了巡警的搜捕,到达了上了锁的出口。德纳第从黑暗中走了出来。冉阿让认出了德纳第,但德纳第没有认出浑身臭气、不堪入目的冉阿让。德纳第认为冉阿让是个杀人犯,便向其勒索钱财,作为开门的条件。搜身时,德纳第悄悄地将马吕斯的衣服扯下了一角,以便日后备用。德纳第拿到了30法郎,打开了门,希望冉阿让可以引开门外跟踪自己的警察。

离开下水道,冉阿让撞上了沙威,他向后者请求送马吕斯回家。沙威认为马吕斯命不长久,表示同意。在将马吕斯送回他外公家后,冉阿让请求自己回家片刻,沙威再次表示许可。沙威告诉冉阿让自己会在楼下等他,但当冉阿让从窗外望去时,发现前者已经离开。沙威独自返回警署,为法律的教条和冉阿让的慈悲而倍感纠结。他发现自己无法将冉阿让递交司法,但是又不能怠忽职守、亵渎公职。由于无法走出这个矛盾的困境,沙威跳入了塞纳河。

马吕斯逐渐从伤病中恢复过来。在他与珂赛特准备婚礼之际,冉阿让向他们赠予了接近60万法郎的巨额财富。二人趁着巴黎懺悔星期二节日大办婚礼,德纳第则盯上了冉阿让,并命令阿兹玛追踪。婚礼后,冉阿让向马吕斯坦白,承认自己曾是苦役犯。马吕斯感到震惊,认为冉阿让道德低劣,限制了他和珂赛特的交往。冉阿让对此默许,感到绝望,瘫倒在床。

乔装打扮的德纳第拜访马吕斯,却被后者识破。德纳第试图用冉阿让的把柄讹诈马吕斯,但却恰巧纠正了马吕斯的错误观点,展示了冉阿让高尚的道德情操。德纳第试图指证冉阿让是个凶手,将衣服的碎片拿出来当做证据。马吕斯惊讶地发现碎片正是从自己衣服上撕下来的,明白了冉阿让的救命之恩。马吕斯抄起一手钞票照脸摔向德纳第,揭穿德纳第的恶性,并拿出巨款,命令德纳第永不再出现。德纳第接受,并和阿兹玛去了美洲,成了奴隶贩子。

马吕斯告诉珂赛特实情,二人冲向冉阿让的居所。此时,冉阿让正处在弥留之际,双方相互谅解。冉阿让向珂赛特袒露后者身世,满足而去,遗体葬入拉雪兹神父公墓。

評價

小說的面世是一個萬眾矚目的事件,全因作者雨果在當時是十九世紀法國浪漫主義大師,是個最著名的法國詩人。《紐約時報》早於1860年4月,即出版前兩年已宣布其即將出版。[30]可是,雨果在當時禁止其出版商公佈其故事的概要,並拒絕授權所有出版機構在出版物中摘錄小說的內容。另外,雨果亦要求出版商以「維克多·雨果為哥特世界創作的《巴黎聖母院》,等於他為現實世界創作的《悲慘世界》」作為小說的介紹。[31]

出版商分別於1862年3月30日至31日及4月3日在布魯塞爾和巴黎進行了大規模的推廣活動,而《悲慘世界》的首兩集緊接這些活動出版。[32]其餘三集則於1862年5月15日出版。[33]

小說的評價好壞參差,且有不少評價為負面的評論。有些評論家指出小說主題不道德,過度感傷,有些則批評小說過於同情革命者。評論家高塞爾於1862年8月17日在《世界報》上指出「我無法在沒有被雨果先生描述的騷亂所引致的厭惡感影響之下閱讀」。[34]法國自然主義作家龔古爾兄弟亦指出小說是「人工」的和令人失望的。[35]法國現實主義作家古斯塔夫·福樓拜更指出他「在書中既找不到真理,亦找不到偉大」。他亦批評小說中的角色造型粗糙,並指出「他們(小說中的角色)都很能說話——但全部都以同一個方式說話」。他認為雨果在這篇小說上花了「幼稚的努力」,並覺得這篇小說標誌著雨果職業生涯的結束,就如「上帝從天堂掉到地獄去」。[36]在一個報章評論上,法國詩人夏爾·波德萊爾稱讚雨果成功吸引公眾關注社會問題,儘管他指出宣傳是藝術的相反。但是,波德萊爾在私底下卻痛罵此小說為一部「無味和無能」的作品。[37]

儘管惡評如潮,此小說獲得了巨大的商業成功,並自出版以來都是一本暢銷書。[38][39]雨果在小說出版後不久便流亡英國。据不可靠传闻,雨果僅以「?」符號打電報給他的英語出版商,以詢問小說的銷情。作為回應,赫斯特和布萊克特僅以「!」符號電告之,表示銷情很好。[40]

中文譯作

光绪二十九年(1903年),蘇曼殊翻譯了雨果的《悲慘世界》,題名《慘社會》,1903年10月8日連載于《國民日日報》,署名“法國大文豪囂俄(雨果)著,中國蘇子谷譯。”,至12月1日,因报馆被封停刊,前後11回。次年改由镜今书局出版單行本時增加至14回,署名“蘇子谷、陳由己(陳獨秀)同譯”。此書未忠於原著,自第7回起,更杜撰情节,篡改處極多,文中竟然出現孔子和小脚,表现出对清朝政府强烈痛恨。陈独秀续译12至14回。

李丹、方于夫婦從1929年譯成第一冊後,以《可憐的人》之名收錄於商務印書館《萬有文庫》,卻因戰亂,直至1958年至1984年才重新完整翻譯《悲慘世界》五卷,這是中國第一套《悲慘世界》全譯本,由人民文學出版社出版(第一卷,1958年;第二卷,1959年;第三、四卷,1980年;第五卷,1984年)。

- 《慘社會》,蘇子谷、陳由己譯,鏡今書局,1904年

- 《可憐的人》,李丹、方于譯,上海商務卬書館(萬有文庫),1929年

- 《悲慘世界》,一名《孤星淚》,李敬祥譯,上海啟明書局,1936年5月

- 《悲慘世界》(第一部),李丹、方于譯,北京人民文學出版,1958年5月

- 《悲慘世界》(第二部),李丹、方于譯,北京人民文學出版,1959年6月

- 《悲慘世界》(第三部),李丹、方于譯,北京人民文學出版,1980年9月

- 《悲慘世界》(第四部),李丹、方于譯,北京人民文學出版,1980年12月*

- 《悲慘世界》(第五部),李丹、方于譯,北京人民文學出版,1984年6月

- 《孤星淚》,張錦燦譯,臺南大眾書局,1977年2月

- 《悲慘世界》,曹思彬、曹磊節寫,廣州新世紀出版社,1990年

- 《悲慘世界》,李丹、方于譯,北京人民文學出版社,1992年

- 《悲慘世界》,玖野譯,臺中三久出版,1995年

- 《孤星淚》,李光遠譯,臺南祥一出版社,1997年

- 《孤星淚》,羅銳亨編譯,臺南南臺圖書,1997年

- 《悲慘世界》,莫妮卡.柯林(Monica Kulling)改寫,王馨卉譯 譯,臺中三久,1995年

- 《悲慘世界》,李玉民譯,臺北貓頭鷹,1999年

- 《孤星淚》,陳惠淑譯,臺南漢風出版社,2000年

- 《悲慘世界》,方華文譯,西安陝西人民出版社,2004年

- 《悲慘世界》,牟懷松、吳星鐸編譯,北京中國對外翻譯出版,2006年

- 《悲慘世界》,李玉民譯,北京華夏出版社,2007年10月

改編作品

1980年音樂劇是其中一個最著名的改編作品

自原著出版後,《悲慘世界》已被改編成多個作品,並被移植至各種媒體上,如書本、電影、音樂劇、戲劇、遊戲等等。

這些改編作品的著名的例子包括:

1935年電影,由理查德·波列拉夫斯基導演,弗雷德里克·馬區和查理士·羅頓主演,獲提名奥斯卡最佳影片奖。[41]

1937年無線電節目,由奧森·威爾斯主持。[42]

1958年電影,由让-保罗·李塞诺導演,讓·加賓、伯納德·布利爾和布爾維爾主演。[43][44]

1985年音樂劇,由阿兰·鲍伯利和克勞德-米歇爾·勳伯格作曲。[45]

1998年電影,由連恩·尼遜、傑佛瑞·羅許、鄔瑪·舒曼、克萊兒·丹妮絲等主演。[46]

2000年電視短劇,由謝勒·狄柏度和約翰·馬克維奇主演。[47]

2007年動畫,由櫻井弘明導演。[48]

2012年電影,由休·傑克曼和羅素·克洛,安·海瑟威主演。[49]

2019年電視劇,由藤岡靛和井浦新主演。

續集

- 《珂賽特:“悲慘世界”的續集》,由劳拉·卡尔帕金創作,於1995年出版。它延續了珂賽特與馬利斯的故事,但與其說它是原著的續集,不如說是1980年音樂劇的續集。[50]

- 於2001年,由弗朗索瓦創作的兩部法語小說延續了原著的劇情,它們分別是《珂賽特還是時間幻象》和《馬利斯還是逃犯》。沙威在小說裡自殺失敗,並最終成為一個信徒;狄納路汀回到美國,而馬利斯則蒙冤入獄。[51][52][53]

參考文獻

^ BBC News – Bon anniversaire! 25 facts about Les Mis. BBC Online. 2010-10-01 [2013-04-04].

^ Edward Behr, The Complete Book of Les Miserables(Arcade, 1993), 29

^ Victor Hugo, Things Seen, vol. 1(Glasgow and NY: George Routledge and Sons, 1887), 49–52. The chapter is title "1841. Origin of Fantine". Behr quotes this passage at length in Behr, Complete Book, 32-6.

^ Victor Hugo, Choses vues: nouvelle série(Paris: Calman Lévy, 1900), 129–30

^ Behr, Complete Book, 29-30

^ Brombert, "Salvation from Below," 195-7

^ Victor Brombert, "Les Misérables: Salvation from Below," in Harold Bloom, ed., Modern Critical Views: Victor Hugo(Chelsea House, 1988), 195

^ Morton, James. The First Detective: The Life and Revolutionary Times of Vidocq, Criminal, Spy and Private Eye. NY: Overlook Press. 2004: ??.

^ Edward Behr, The Complete Book of Les Miserables(Arcade, 1993), 29

^ Victor Hugo, Things Seen, vol. 1(Glasgow and NY: George Routledge and Sons, 1887), 49–52. The chapter is title "1841. Origin of Fantine". Behr quotes this passage at length in Behr, Complete Book, 32-6.

^ Behr, Complete Book, 32

^ Robb, Graham. Victor Hugo: A Biography. NY: W.W. Norton. 1997: 173–4.

^ Robb, Graham. Victor Hugo: A Biography. NY: W.W. Norton. 1997: 273–6.

^ Sinclair, Upton. The Cry for Justice: An Anthology of the Literature of Social Protest. Charles Rivers Editors. 1915. ISBN 978-1-247-96345-7.

^ Alexander Welsh, "Opening and Closing Les Misérables", in Harold Bloom, ed., Victor Hugo: Modern Critical Views(NY: Chelsea House, 1988), 155; Vol. 5, Book 1, Chapter 20

^ Les Miserables – Books by Victor Hugo. Penguin Group (USA). 3 March 1987 [2012-12-30].

^ Hugo : Les Misérables: Amazon.fr: Victor Hugo, Maurice Allem: Livres. Amazon.fr. [2012-12-30].

^ Les Misérables – poche – Fnac.com – Victor Hugo – Livre ou ebook. Livre.fnac.com. [2012-12-31].

^ Les Misérables – poche – Fnac.com – Victor Hugo – Livre ou ebook. Livre.fnac.com. [2012-12-31].

^ Read the Ten Longest Novels Ever Written. Amazon.com. [2012-12-31].

^ Behr, Complete Book, 39-42

^ A. F. Davidson, Victor Hugo His Life And Work(J.B. Lippincott, 1929), Kindle Location 4026, 4189

^ Victor Brombert, "Les Misérables: Salvation from Below," in Harold Bloom, ed., Modern Critical Views: Victor Hugo(Chelsea House, 1988), 195

^ Brombert, "Salvation from Below," 195-7

^ Alexander Welsh, "Opening and Closing Les Misérables," in Harold Bloom, ed., Modern Critical Views: Victor Hugo(Chelsea House, 1988), 151-2

^ Victor Brombert, "Les Misérables: Salvation from Below", in Harold Bloom, ed., Victor Hugo: Modern Critical Views(NY: Chelsea House, 1988), 198–9; Vol. 2, Book 1, Chapter 1

^ 第四部第十卷第四章

^ 第二部第五卷第一章

^ 第四部第十二卷第八章

^ Personalities.. New York Times. 10 April 1860 [2013-04-05].

^ Behr, Compete Book, 38

^ les miserables, victor hugo, First Edition, 1862. ABE Books. [2013-04-05].

^ La réception des Misérables en 1862 – Max Bach – PMLA, Vol. 77, No. 5 (Dec. 1962)

^ PDF)

^ dealCOM, webmaster@dealcom.com. Publications et écrit – CULTURESFRANCE. Adpf.asso.fr. [2013-04-05]. (原始内容存档于2007-09-27).

^ Letter of G. Flaubert to Madame Roger des Genettes – July 1862 互联网档案馆的存檔,存档日期2006-11-27.

^ Hyslop, Lois Bee. Baudelaire on Les Misérables. The French Review. October 1976, 41 (1): 23–9. 使用|accessdate=需要含有|url=(帮助)

^ Réception des Misérables en Grèce by Marguerite Yourcenar

^ Réception des Misérables au Portugal 互联网档案馆的存檔,存档日期2007-09-29.

^ Victor Hugo在《大英百科全书》在线版的页面 (英文)

^ 互联网电影数据库(IMDb)上《Les Misérables 》的资料(英文)

^ Radio Programs Scheduled for this Week《紐約時報》1937年7月25日

^ 互联网电影数据库(IMDb)上《Les Misérables 》的资料(英文)

^ Behr, Edward. The Complete Book of Les Misérables. NY: Arcade. 1989: 152–3.

^ The Broadway League. The official source for Broadway Information. IBDB. [2013-04-05].

^ 互联网电影数据库(IMDb)上《Les Misérables 》的资料(英文)

^ 互联网电影数据库(IMDb)上《Les Misérables 》的资料(英文)

^ 世界名作劇場 悲慘世界 少女珂賽特 (日本官網)

^ 互联网电影数据库(IMDb)上《Les Misérables 》的资料(英文)

^ 悲惨世界 在互聯網電影數據庫(IMDb)上的資料(英文)

^ Riding, Alan. Victor Hugo Can't Rest in Peace, As a Sequel Makes Trouble. New York Times. 29 May 2001 [2013-04-05].

^ Les Misérables: la suite rejugée en appel. Le nouvel observateur. 30 January 2007 [2013-04-05].

^ Van Gelder, Lawrence. French Court Says Yes to Misérables Sequels. New York Times. 1 February 2007 [2013-04-05].

.mw-parser-output .refbeginfont-size:90%;margin-bottom:0.5em.mw-parser-output .refbegin-hanging-indents>ullist-style-type:none;margin-left:0.mw-parser-output .refbegin-hanging-indents>ul>li,.mw-parser-output .refbegin-hanging-indents>dl>ddmargin-left:0;padding-left:3.2em;text-indent:-3.2em;list-style:none.mw-parser-output .refbegin-100font-size:100%

- 柳亞子:《慘社會與慘世界》

- 台灣城邦版(此為繁體中文版中,內容最為詳盡的版本,將原著5部的內容翻譯成3冊(1867頁約厚達9.3公分),其他的版本大多被極度簡化為兒童文學作品。然城邦文化版目前已絕版)

雨果著、李玉民譯; 1. 悲慘世界(上). 城邦文化. 1999-08-31. ISBN 9579684898 (中文(台灣)). 引文使用过时参数coauthors (帮助)

雨果著、李玉民譯; 1. 悲慘世界(中). 城邦文化. 1999-08-31. ISBN 9579684901 (中文(台灣)). 引文使用过时参数coauthors (帮助)

雨果著、李玉民譯; 1. 悲慘世界(下). 城邦文化. 1999-08-31. ISBN 957968491X (中文(台灣)). 引文使用过时参数coauthors (帮助)

- 台灣野人文化版(2013/01/03出版,此版與城邦文化版同為李玉民翻譯,然採用李玉民2011年重新針對內文修訂過的新版本。三冊不分售)

雨果著、李玉民譯; 1. 悲慘世界(經典全譯本三冊). 野人文化. 2013-01-03. ISBN 9789865947620 (中文(台灣)). 引文使用过时参数coauthors (帮助)

外部链接

维基共享资源中相关的多媒体资源:悲惨世界 |

Les Misérables at CliffsNotes.com

Les Misérables at the Internet Movie Database

French text of Les Misérables, scroll down to see the links to the five volumes

古腾堡计划中收录的《悲惨世界》免费电子版本 – English translation.

Review by Edwin Percy Whipple The Atlantic Monthly. July 1862.

| ||||||||||||||||||||||||

|