梁漱溟

Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP

Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP

| 此条目可能更适合采用散文格式而非列表。 (2015年2月5日) |

body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center

| 梁漱溟 | |||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| |||||||||||

| 國家 | |||||||||||

| 姓 | 梁姓 | ||||||||||

| 名 | 焕鼎 | ||||||||||

| 字 | 寿铭 | ||||||||||

| 族裔 | 蒙古族 | ||||||||||

| 籍貫 | 广西桂林 | ||||||||||

| 祖籍 | 河南開封 | ||||||||||

| 出身地 | 北京 | ||||||||||

| 出生 | 光绪十九年九月初九 (1893-10-18)1893年10月18日 | ||||||||||

| 逝世 | 1988年6月23日(1988-06-23)(94歲) | ||||||||||

| 墓葬 | 山东省滨州市邹平县 | ||||||||||

| |||||||||||

| 著作 | |||||||||||

《东西文化及其哲学》 | |||||||||||

| 儒家 |

|---|

|

儒學理論 仁 義 礼 智 信 天命 良知 天理 中庸 道統 聖賢 君子 王道 (儒家思想) |

儒門人物 堯 舜 禹 商湯 周文王 周武王 周公

宰予 冉耕 冉求 言偃 颛孙师 朱熹 |

古代儒者 中國 董仲舒 何休 鄭玄 王肅

程順則 向象賢 蔡溫 |

儒家經書 六经 五经 九經 四书 十三经

十三經注疏 四書章句集注 |

古典儒學 中国儒学 经学 今文經學 古文經學

琉球儒學 |

當代儒學 學者 熊十力 梁漱溟 马一浮 唐君毅

新儒家 孔教 學衡派 波士頓儒家 |

相关事项 六艺 孔子弟子 三纲五常 五经博士 书院 孔庙 衍聖公 科举 国子监 批林批孔孔子和平獎 |

儒家文化圈 |

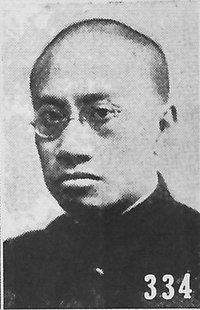

梁漱溟(1893年10月18日-1988年6月23日),原名煥鼎,字壽銘。曾用笔名寿名、瘦民、漱溟,后以漱溟行世。現代著名思想家,哲學家,教育家,现代新儒家的早期代表人物之一,社会活动家,爱国民主人士,同时他还是一位社会改造实践家,對推動鄉村建設不遺餘力。生於北京,故籍河南开封,清中叶官游廣西桂林,祖上系元世祖六子忽哥赤[1]。其母张滢为白族,系出云南大理喜洲张耀曾家族。

目录

1 生平

2 学术贡献

3 風骨

4 宗教

5 著作

6 参考文献

7 研究書目

8 外部連結

生平

- 父親梁巨川在清代光緒年間曾任內閣中書。1906年起梁氏肄業於順天中學堂,1911年畢業。

- 1911年,加入同盟會京津支部。

- 1912年,任京津同盟會刊物《民國報》編輯及記者,開始以「漱溟」作筆名。

- 1916年,任中華民國司法部機要秘書(司法总长張耀曾系梁漱溟舅父)。在上海《东方杂志》上连载《究元决疑论》。

- 1917年-1924年,应蔡元培之聘,任北京大學印度哲學讲习,认识了北京大学图书馆管理员毛泽东。

- 1921年,寫成《東西文化及其哲學》,學術界公認為中國現代思想史重要著作。同年,偕友人籌辦曲阜大學。

- 1928年至1929年,任广雅书院(现广东广雅中学前身)校长。提出“乡治”主张。

- 1929年在北平接办《村治月刊》,同年在河南辉县百泉村办河南村治学院,任教务长。

- 1931年,在韩复榘支持下,与梁仲华等人在山东邹平县创办乡村建设研究院,出版《乡村建设》。

- 1933年7月,召开乡村工作讨论会,推选梁漱溟、晏阳初、黄炎培、章元善、江恒源、许士廉六人为主席团,至此乡村建设派正式形成。该派的目的是实行“乡治”。

- 1937年,日本侵華,奔走各地,商議抗戰的問題和防務。抗日战争爆发后,先后任最高国防参议会参议员、国民参政会参政员。是年8月,於國防最高參議會上和周恩來第一次見面。[2]

- 1938年,第一次访问延安,见到毛泽东。

- 1939年,蔣介石特委任其為軍事委員會特派員,2月1日離開重慶,10月22日返回。为推動团结抗戰,发起组织统一建国同志会。[3]1941年,该会改名中國民主政團同盟。

- 1941年,任中國民主政團同盟常務委員,並前往香港,創辦同盟机关刊物《光明報》,并任社长。

- 1944年,中國民主政團同盟改組為中國民主同盟,仍擔任執行委員會委員。

- 1946年,任中國民主同盟秘书长。第二次访问延安,见到毛泽东。

- 1946年10月,因提交不同于国民党与共产党的第三方“折中方案”,引起中共和民盟内部不满,辞去同盟秘书长的职务,并退出中國民主同盟[4],專注於講學和著述。

- 1950年至1980年,任中国人民政治协商会议全国委员会委员。此后,任全国政协常委及宪法修改委员会委员、中国孔子研究会顾问、中国文化书院院务委员会主席等职。

- 1953年9月,应邀在政协常委会上就过渡时期总路线向中共反映农民问题。随后,在中央人民政府委员会第二十七次会议上,受到毛泽东当众点名批判,认为他反对总路线[5]。

- 1955年5月起,由冯友兰带头,对其文化、哲学、乡村建设理论开展全面公开批判,为时半年。当时被批的,还有梁思成(被與梁漱溟合称为“二梁”),以及胡风和胡适(被称为“二胡”)。

- 1973年,文化大革命期間,因為堅拒參與“批林批孔”運動而遭批鬥。

- 1988年,病逝於北京。逝后,冯友兰为其撰挽联道:“钩玄决疑,百年尽瘁,以发扬儒学为己任;廷争面折,一代直声,为同情农夫而执言。”[6]根据梁漱溟生前的遗愿,他的一部分骨灰埋在山東省滨州市邹平县小黃山,目前是濱州市級文物保護單位。

学术贡献

梁漱溟在二十世紀中國思想史和哲學史上有著重要的地位。在晚年,他曾将自己的学术生涯划分为三个阶段:西方功利主义,佛学和儒学。《究元决疑论》为其早年研究佛学的成果之一,其后他关于唯识的研究在论著《唯识述義》中有了更加详细和有力的论述。在被蔡元培先生聘请为北大哲学教授之后,基于当时北大作为中国各种文化和思潮的论战中心,他开始发起了以东方学和儒学为主的研究,以回應当时由胡适所领导的新文化对传统思想之批判。他透過審視東西文化的發展和局限,重新評價儒家思想,影響了同期學者對傳統文化的認識,其成果在当时有《东西文化及其哲学》一书,而这本论著也成了现代新儒学的先驱。

風骨

文化大革命中,批林批孔運動進行。1974年9月23日,批判會告一段落,主持人問梁漱溟的感想,他說:「三軍可奪帥也,匹夫不可奪志!」主持人要求他解釋,他答曰:「我認為,孔子本身不是宗教,也不要人信仰他,他只是要人相信自己的理性,而不輕易去相信別的甚麼。別的人可能對我有啟發,但也還只是啟發我的理性。歸根究柢,我還是按我的理性而言而動。因為一定要我說話,再三問我,我才說了『三軍可以奪帥也,匹夫不可奪志』的老話。吐了出來,是受壓力的人說的話,不是在得勢的人說的話。『匹夫』就是獨人一個,無權無勢。他的最後一著只是堅信自己的『志』。甚麼都可以奪掉他,但這個『志』沒法奪掉,就是把他這個人消滅掉,也無法奪掉!」 [7]

宗教

1987年,中國佛教文化研究所成立時,94歲的梁漱溟第一個出席發言,他說:“我是一個佛教徒,從來沒有向人說過,怕人家笑話。一個人有今生,有前生,有來生。我前生是一個和尚,一個禪宗和尚!”[8]

著作

- 1916年 《究元决疑论》

- 1919年 《印度哲学概论》、《東西文化及其哲學》

- 1920年 《唯识述义》

- 1931年 《中国民族自救运动之最后觉悟》

- 1936年 《乡村建设理论》

- 1949年 《敬告中国共产党》

- 1949年 《中国文化要义》

- 1984年 《人心与人生》

- 1985年 《今天我们应当如何评价孔子》

- 2006年 《这个世界会好吗:梁漱溟晚年口述》

参考文献

- 引用

^ 梁漱溟:出身“诗礼仁宦”之家 是元朝宗室后裔

^ 君仁<梁潄溟與周恩來的恩恩怨怨>,《明報月刊》,香港,1991年11月,頁60。

^ 同上。

^ 朱维群《让历史告诉未来》,华文出版社

^ 毛澤東的談話紀錄稿以《批判梁漱溟的反动思想》標題收入《毛泽东选集》第5卷,發言時間是1953年9月16日到9月18日間,梁漱溟作为中国人民政治协商会议全国委员会在京委员列席這次會議。

毛澤東批評說:「梁漱溟反动透顶,他就是不承认,他说他美得很。他跟傅作义先生不同。傅先生公开承认自己反动透顶,但是傅先生在和平解放北京时为人民立了功。你梁漱溟的功在那里?你一生一世对人民有什么功?一丝也没有,一毫也没有。而你却把自己描写成了不起的天下第一美人,比西施还美,比王昭君还美,还比得上杨贵妃。」

^ 李渊庭; 阎秉华. 梁漱溟先生年谱. 桂林: 广西师范大学出版社. 2003: 514页. ISBN 9787563340354. 引文使用过时参数coauthors (帮助)

^ 梁漱溟在“批林批孔”運動中[永久失效連結]

^ “梁漱溟先生前世是和尚”[失效連結]}

研究書目

- Guy S. Alitto著,王宗昱等譯:《最後的儒家:梁漱溟與中國現代化的兩難》(南京:江蘇人民出版社,1993)。

- 周質平:〈胡適與梁漱溟〉。

- 罗志田:〈讲堂论学:梁漱溟特有的论学模式〉。

- 罗志田:〈文化翻身:梁漱溟的憧憬与困窘〉。

外部連結

- 梁漱溟和他古怪的悼妻诗

- 1973年的梁漱溟和冯友兰

|